トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中後の麻痺側と非麻痺側の関係とは⁉ 姿勢や体幹の影響を考える

脳卒中(脳出血、脳梗塞)を発症された場合、出血や梗塞部位とは反対側に麻痺の症状がみられますが、これは運動に関与する神経が脳幹(延髄)で交差しているからです。

しかし神経によっては、交差しないものもあり発症された脳と同側への影響も考えなければいけません。

今回の記事では、麻痺側、非麻痺側へどのような症状が見られやすいか紹介していきます。

非麻痺側から麻痺側の活動を高める自主リハビリはこちらから

体幹機能には動くという活動もありますが、手足の動きを支持する、安定させる機能が非常に重要になります。

〇目次

・麻痺側(発症部位と反対側)

・非麻痺側(発症部位と同側)

・麻痺側体幹の低緊張の理由

〇麻痺側(発症部位と反対側)

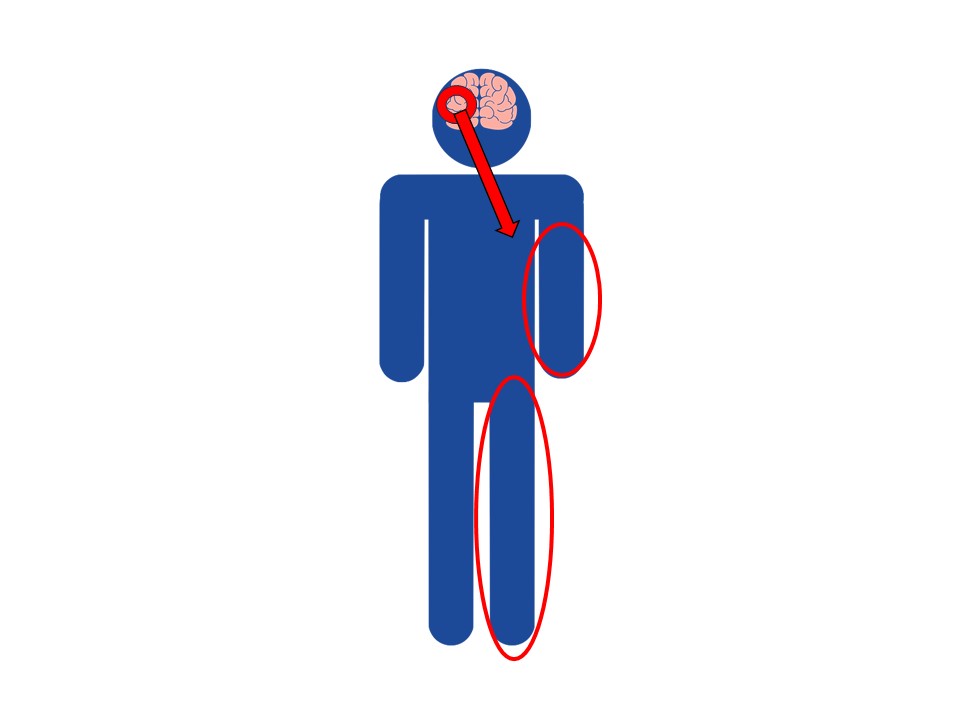

右脳で脳出血や脳梗塞を発症すると、反対側である左上下肢に運動麻痺の症状がみられます。

これは脳幹という部位で運動指令を筋肉へ伝え、体を動かす神経が交差(錐体交差)しているからです。

この交差する神経は主に上肢/腕と下肢/足の筋肉の動きをコントロールするものになります。

現在の脳卒中へのリハビリにおいて上肢や下肢の動きを改善するために、体幹や姿勢コントロール、姿勢制御などの言葉が多く使われています。

その理由としては、人の動き、動作において体幹部分だけでの動きはなく、上肢と下肢の動きに伴う体幹の活動が重要になることが挙げられます。

こちらの動画では、姿勢に関する要素へのアプローチを含めた内容を紹介しています。

姿勢が変化、改善するためには姿勢を意識することだけでではなく、体の反応として無意識に真っすぐに調整してくれる脳や神経系の活動が重要です。

体幹機能は姿勢だけではなく、呼吸や嚥下(飲み込み)、目の動きなど様々な身体機能へ関与しているので脳卒中後のリハビリでは極めて重要な項目になります。

それでは体幹の神経支配はどのようになっているのでしょうか?

〇非麻痺側(発症部位と同側)

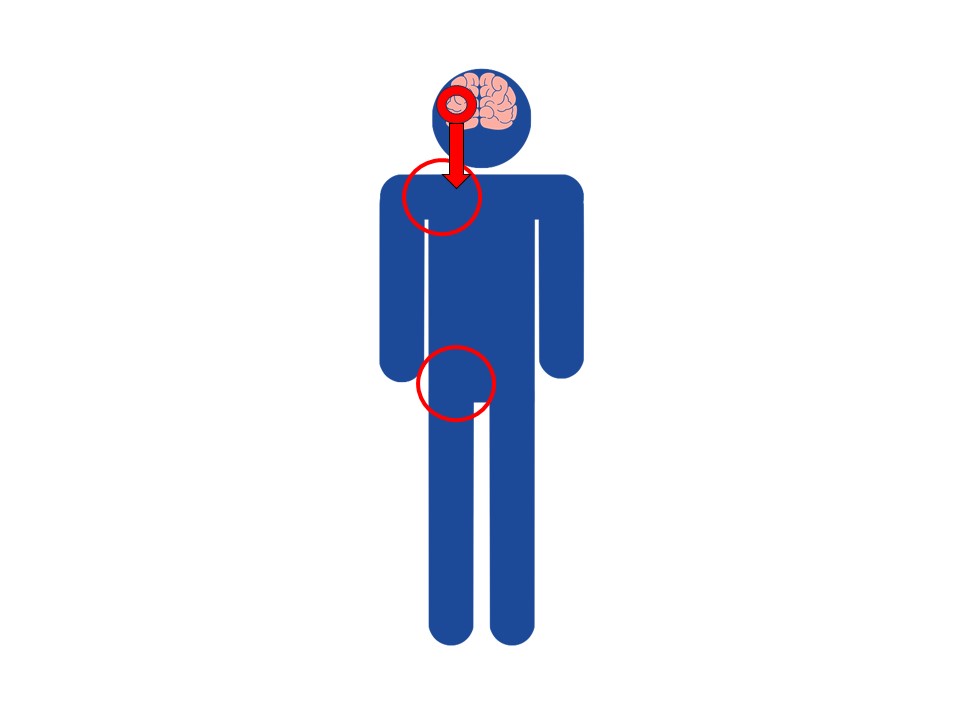

先ほどの上下肢は発症部位とは反対側に麻痺の症状が見られますが、体幹は非麻痺側である発症部位と同側に麻痺の症状が見られやすくなります。

これは体幹のコントロールを司る神経が、同側性に多いことが理由です。

特に体幹や近位部・中枢部(肩や股関節周辺)は、非麻痺側の姿勢コントロールに影響が生じやすくなります。

脳や神経系のメカニズムでは非麻痺側に影響が出ますが、臨床では麻痺側の体幹の低緊張も同時に見られることが多いです。

理由としては大きく2つあり、①体幹は両側性活動であること、②麻痺側の上肢や下肢の影響を受けていることが挙げられます。

麻痺側の上肢や下肢の麻痺も肩や股関節から麻痺しているというよりも、肩周辺や股関節、骨盤の周辺から麻痺が生じています。

麻痺側の体幹についてはもう少し詳しく解説していきます。

〇麻痺側体幹の低緊張の理由

まずは①体幹は両側性活動であることについて説明していきます。

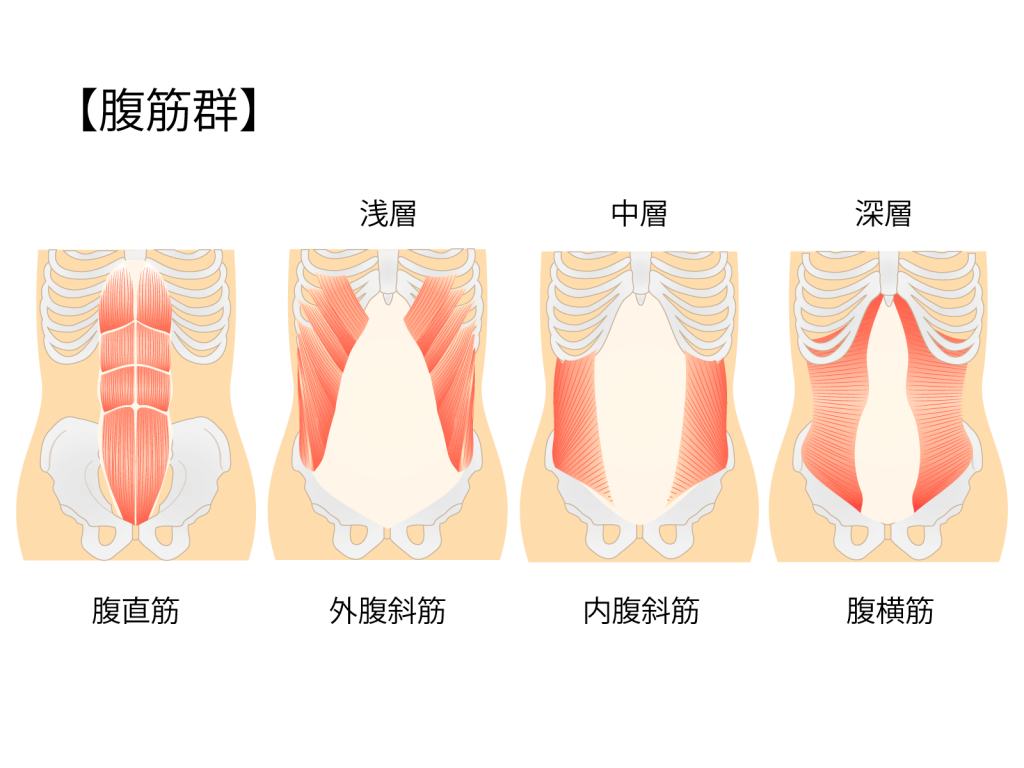

体幹筋である腹部の筋肉は外見上は、左右に分かれていますが筋活動としては常に両側性に活動しています。

神経メカニズムでは、体幹は非麻痺側への症状が大きくなりますが両側性のため麻痺側の体幹部分にも同様の症状がみられます。

体幹部分というのは常に姿勢をコントロールするために、左右で協調的に活動する必要が腹筋群はこのような形状、働きになっていると考えられます。

そして②麻痺側上下肢の影響を受けていることも考慮する必要があります。

体幹と上肢、下肢の活動は完全に分かれているわけではなく、動きの中で常に連動しています。

リハビリでは体幹が安定することで、上肢や下肢が動かしやすくなる側面と上肢や下肢が動くことで体幹筋の活動が高まる2つの見方ができます。

特に後者の上肢や下肢が動く際には、安定してスムーズに手足が動けるように体幹がサポートするような活動が高まります。

しかし上肢、下肢に運動麻痺が見られることで、上肢、下肢から体幹の活動を高めることが難しくなり①の両側性活動とあわせて麻痺側体幹の低緊張、低活動が生じてしまいます。

そのため特に体幹の活動は、両側性に活動させることに重点をおいてリハビリしていくことが大切になります。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇トリアのリハビリ相談

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

〇さいごに

脳、神経系のメカニズムの一部を切り取ると非麻痺側の影響もありますが、体全体の活動として捉えると麻痺側の低緊張や低活動が見られることが多いです。

体幹から上下肢、上下肢から体幹の両側面でのリハビリを展開していくことで、より体幹の両側性活動を高めながら上下肢の運動麻痺へアプローチしていくことができます。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設