トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

【視野障害】半盲と半側空間無視の違いと可能性

脳卒中後の視野障害では、半盲という視野の一部が見えない、欠損してしまう症状があります。

半盲と聞くと半側空間無視と混合されやすいですが、症状は大きく異なっています。また半盲という視覚障害は経過観察となることが多く、リハビリの対象外とされることもありますが改善できる可能性もあります。

今回の記事では半盲、半側空間無視、眼振を含めた内容をお伝えしていきます。

〇目次

・半盲と半側空間無視の違い

・半盲の原因

・半盲の種類

・半盲と眼球運動の関連性

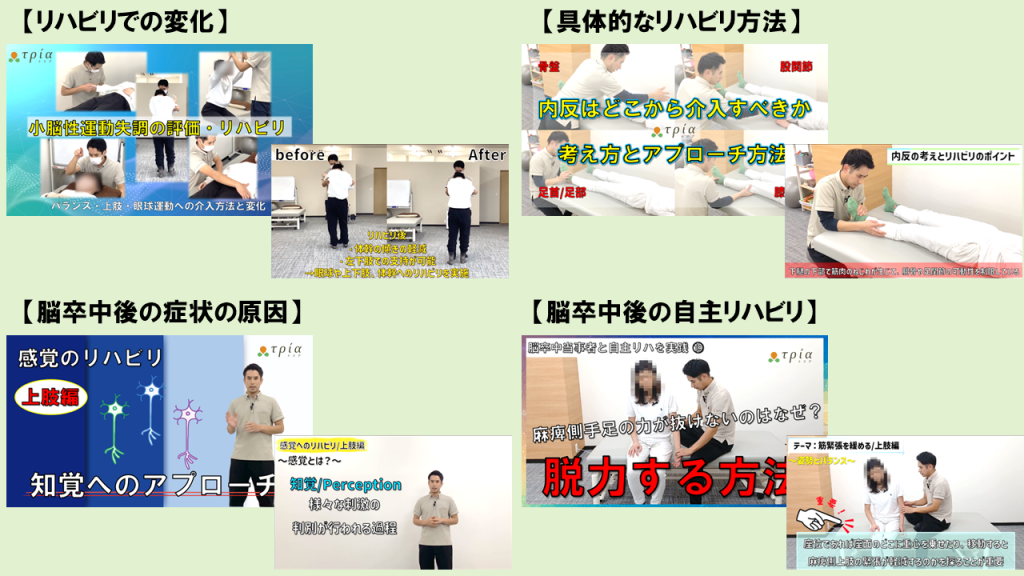

こちらの動画では半盲について解説しています。半盲を改善する自主リハビリは動画でご視聴できます。

動画内での自主リハビリを継続していただくことで、眼球運動が改善し半盲の症状を軽減できる可能性があります。

〇半盲と半側空間無視の違い

半盲と間違いやすい、混在しやすい症状が半側空間無視です。どちらも見えない、見えづらいということは似ているようにも感じますが症状は大きく異なっています。

半盲というのは、視覚的に見えない事を指しています。目から見た情報が眼球の後ろにある神経をたどって、一部左右で交差し最終的にはその情報が脳に届くことで視覚的に見ることができます。そしてこの眼球から脳までにある、視神経などの一部が損傷することで半盲という症状になります。

半盲という症状は、視覚的に見えない部分があり、患者さん自身もそれを理解しているので目や頭の位置を変えることで代償的、補いながら見ていることになります。半盲は視野欠損ともいわれて、意識とは別にすべて視野、視覚の制限や欠損になります。

次に半側空間無視ですが、半盲との大きな違いは視力や視野の制限がないにも関わらず、特に左側に症状が現れることが特徴で、左の空間を認識しづらくなっている症状です。急性期から回復期でのリハビリや入院期間で良くあるのが車いすの左側を壁や扉にぶつけてしまう、歩いている際にも左肩や腕をぶつけてしまうなどの症状が見られます。

脳卒中を発症されて数か月経過すると、医師や療法士の方から半側空間無視の症状がこんな場面で見られていますよという説明などもあるので、徐々に半側空間無視という概念を理解していきます。

しかし概念で認識して左側を気を付けるようになっても、気を付けて見ているそのさらに左側の空間は無視しているなどご自身の認識とは少しズレている場合もあります。

こういった空間に対する意識や認識の部分が半側空間無視の症状で、見えない、見えづらいことは半盲と同じ様に感じますが、半盲は目や頭の位置で補う事は可能ですが半側空間無視は完全に補う事は難しい症状になります。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇半盲の原因

半盲の原因には以下のようなものがあります。

1.脳梗塞・脳出血

脳の後頭葉(視覚野)や視神経が通る部分(視放線など)に障害が起きると、半盲になることがあります。特に後頭葉の損傷で「同名半盲」になります。

2.脳腫瘍

脳に腫瘍ができて視神経の経路を圧迫すると視野障害が生じます。

3.頭部外傷

事故などで脳が損傷されると、視覚情報の処理がうまくいかなくなり、半盲になることがあります。

4.脳動脈瘤

動脈瘤が視神経やその経路を圧迫することで視野障害が生じることがあります。

5.多発性硬化症や脱髄疾患

視神経を含む中枢神経に炎症が起こる疾患でも視野欠損が起きることがあります。

〇半盲の種類

半盲の症状には、脳卒中などが発症された部位でそれぞ視野が欠損する部位や見え方が異なります。

| 視野障害のタイプ | 症状の特徴 | 病変部位 |

| 同名半盲(どうめいはんもう) | 両眼の右側または左側の視野が見えない | 視放線、視放線後部、後頭葉(視覚野) |

| 両耳側半盲(りょうじそくはんもう) | 両眼の外側(耳側)の視野が見えない | 視交叉の中央(下垂体腫瘍などで圧迫) |

| 両鼻側半盲(りょうびそくはんもう) | 両眼の内側(鼻側)の視野が見えない | 視交叉の外側(稀) |

| 片眼性の視野欠損 | 片方の眼がすべて見えない | 視神経(視神経炎、腫瘍など) |

代表的な半盲によるタイプですが、それぞれ原因となる脳、神経部位が異なっています。

〇半盲と眼球運動の関連性

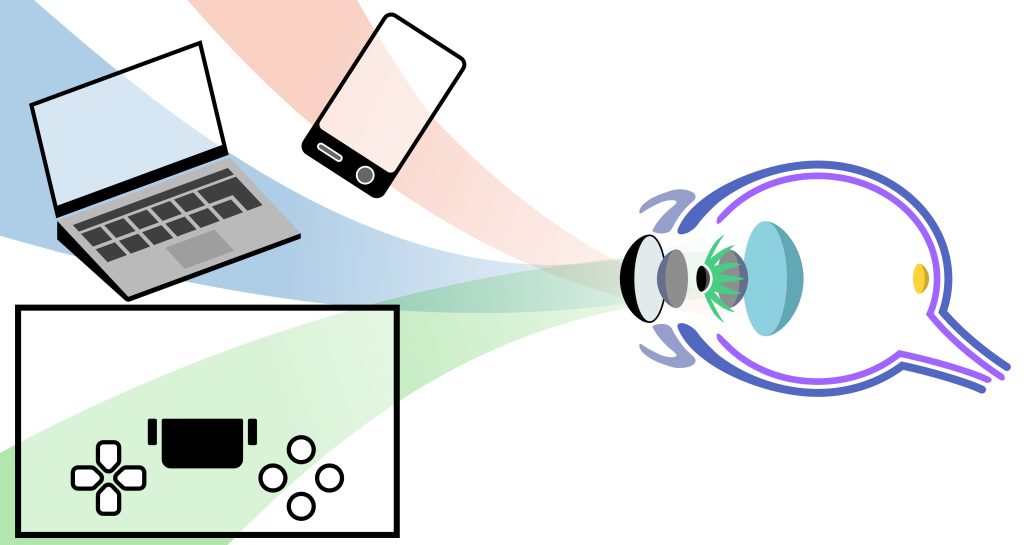

眼球運動、目の動きこそが半盲を改善できる可能性がある内容に繋がっていきます。目の動きと聞くとあまり意識しないので感じづらいですが、大きく2つの動きで早い目の動きとゆっくりな目の動きがあります。

早い目の動きはサッケード(急速眼球運動)という名称で、例えば文章を読んでいて次の行に移る様な場合に点から点に視点が移動しますがこの際には、目の動きは早くなります。サッケードというのは点から点に視点を移す際の動きで、生活上のほとんどがこのサッケードによる動きとなっています。

では遅い目の動きに関しては、何かを目で追いかける、例えば走っている車を目で追うことであったり文字を読んでいるのもゆっくりな目の動きとなります。ゆっくりな目の動きは何かを目で追う場面でしかないので、基本的には先ほどの早い目の動きであるサッケードが重要となります。

サッケードは目の早い動きですが、その他にも何かを注視、見続けている際にも見られており本来は注視している場面でも眼球が1秒につき数回、揺れています。目が揺れていて大丈夫なの?と感じる方もいるかと思いますが、この揺れがあることで、意識的に見ている部分だけはなくその周辺の視野などを含めて脳が認識することができます。

そして半盲のある方の多くが、このサッケードが極端に減っている場合が多いです。

例えば注視した際に眼球の揺れが少なく止まっていることや、点から点への目の移動速度が遅いなどの症状が見られやすくなっています。視覚情報というのは見ている景色や文字などを含めた情報を常にすべて認識しているわけではなく、周辺視野という注意、意識してみているもの以外のものは無意識な状態で捉え続けています。テレビなどで画面の一部が徐々に色が変わったり、物が消えていくようなクイズがありますが、そこに注意が向かないと分からない、気付けないことと同じで半盲による視野が欠損している部分に関しても眼球が動き情報を得るような機能な改善しなければ見えるということに繋がっていきません。

半盲の症状を改善するためには、目の動き、眼球運動の移動速度や動きの幅を改善することが非常に重要となります。この部分の改善なしに見えづらい部位が見えてくるということは難しくなります。

半盲とは少し異なりますが、眼振という小脳疾患で良く見られる症状で先ほどの半盲では眼球の揺れが少ないと記載しましたが、眼振は反対に揺れが大きくなっていることに加えて揺れが多いことで、正しい視覚情報を得られない状態です。その結果、姿勢や歩行に影響し真っすぐ歩けない、ある程度の速度で移動できないなどの身体機能に大きな影響が生じます。特に小脳や前庭機能などに症状がある方は、目からの情報を改善することで体の揺れやバランスの改善などに効果的となります。

実際に当施設のリハビリでは、目の動きを改善するために姿勢のコントロールや目の動きに関わる筋肉の調整、顔面周囲の筋緊張を整えるなどの内容で行っていきます。冒頭にある動画では、リハビリで行っている内容をご自身でも出来る部分をこれまで担当した半盲や眼振があった患者さんの傾向なども踏まえて練習を紹介しています。

小脳疾患の眼振以外の記事はこちら

→小脳性運動失調のリハビリ 小脳の機能と症状の原因

トリアのYouTubeはこちら(脳卒中に関する症状の原因や自主リハビリ、当施設のリハビリ内容などを投稿)

〇トリアの公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください!

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇おわりに

半盲、眼振ともにあまりリハビリでの介入、改善は難しいと判断、認識されることが多いですが症状の軽減を含めて可能性がゼロということはありません。感覚障害であってもどんな感覚であればわかるのか、どんな動きができれば感覚が改善するのかなどと同様に、視覚についても改善できる可能性はあります。

リハビリ内容についてのご相談やリハビリのご希望などは、お気軽にお問い合わせください。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設