トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

高血圧、血糖値が高い、肥満はストレスのサインかも⁉鍼灸で改善できる可能性

健康診断などで血圧や血糖値が高いことや最近太りやすいせいかぼっこりお腹や肥満気味かもしれないなどはありませんか?

これらすべてが食事や運動不足ということではなく、ストレスが原因となっているかもしれません。

ストレスが身体に悪いという事は一般的に知られていますが、具体的に身体の中で何が起きているのか、そして高血圧や血糖値、肥満に影響しているのかを紹介していきます。

ストレスによる症状は、①コルチゾールの過剰分泌、②自律神経、③ストレスを溜めない予防策なども重要になります。

〇目次

1.コルチゾールとは?

2.自律神経の交感神経優位

3.ストレスを溜めない予防策

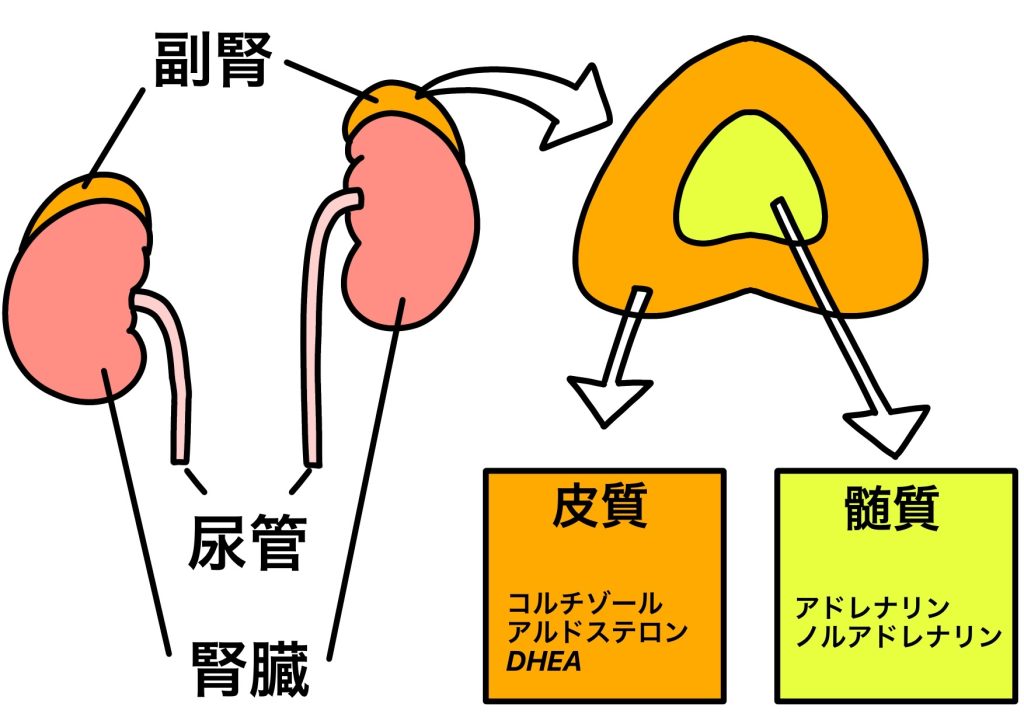

1.コルチゾールとは?

コルチゾールは朝に分泌量が増加するホルモンで、起床を促し日中の活動を支える役割があり必要最低限の血糖値を維持するために肝臓での糖新生を促進し、筋肉のタンパク質を分解してブドウ糖を生成したり、脂肪を分解してエネルギー源として利用したりします。

コルチゾールの作用は、抗炎症反応や免疫機能を抑制する働きがあり外敵から体を守る一方で、過剰な免疫反応を抑える役割も担います。皮膚の炎症がひどい場合に処方されるのもコルチゾールです。

さらにコルチゾールはストレスを感じると分泌が増加し心拍数や血圧を上昇させ、脳を覚醒させることでストレスに対処しようとします。

しかし一過性のストレスであれば良い働きをしますが、慢性的なストレスがあると視床下部、下垂体、副腎皮質を介してコルチゾール上昇をもたらして、これによりインスリン抵抗性が高まり糖尿病の発症に関与する可能性があります。また脂質代謝にも関わっており、肥満、内臓脂肪蓄積、高血圧も関連していることが考えられます。

免疫系にも影響を与え、例えばNK細胞にはコルチゾール受容体があり受容すると細胞死に至るため細胞性免疫の低下につながることや血小板凝集能を亢進させ、血栓を形成させ易くしてしまう要因にもなります。

2.自律神経の交感神経優位

自律神経には交感神経と副交感神経あり、そのうち交感神経が興奮すると副腎髄質を介して様々な急性ストレス反応が起こります。

例えば心臓では心筋虚血、心拍変動性低下や肝臓ではβ細胞でのインスリン分泌低下、α細胞でよグルカゴン分泌の上昇などがあり血糖上昇などがおき、こうした変化が慢性化してしまうと高血圧や糖尿病を含めた全身性の生活習慣病や、虚血性心疾患、心室性不整脈などに結びつく可能性もあります。

自律神経の影響をうける疾患は、これだけではなく頭痛、気管支喘息、消化性潰瘍など自律神経系は身体疾患の発症や増悪に広くかつ深く関与しています。

自律神経についてはこちら

まとめると慢性的ストレスは、コルチゾール過剰分泌と自律神経系の交感神経優位となり以下のような状態を引き起こす可能性があります。

•高血圧や糖尿病、内臓脂肪や、皮下脂肪の増加

•血栓が出来やすくなる

•消化性潰瘍や心疾患

•生活習慣病など広い範囲で症状を引き起こす可能性

これらの症状を予防するためにはどのような事が効果的になるのでしょうか。

3.ストレスを溜めない予防策と鍼灸

ストレスを溜めないことへの予防策としては以下の4つがあります。

•副交感神経(リラックス神経)を優位にする事

•ストレス値を下げる

•ストレスを正しく理解し、対処する

•脳内の幸せホルモンなど(セロトニン、オキシトシン)の神経伝達物質を増やす

以上のことから副交感神経を優位にし幸せホルモンを増加させるマッサージや鍼灸、ヘッドスパなどは非常に効果的になります。

ストレス値を下げることに関しては、軽い運動(ヨガ、ストレッチ、ウォーキング)、読書、ペットや人とのコミュニケーション、入浴や、深呼吸、音楽鑑賞などが良いとされています。

実際にはストレスを正しく理解することが重要で、ストレスから避ける行動を取るためには瞑想や紙に書き出すなどを行う方法も良いかと思います。

副腎疲労という状態もあり慢性的にコルチゾールが過剰分泌され続けると、副腎が疲労しコルチゾール分泌が減少することで倦怠感や疲労感、立ちくらみや、集中力•記憶力の低下、動悸や冷や汗など様々な症状につながる可能性もあります。この副腎疲労にならない為にも睡眠時間の確保が重要とされており、睡眠中はコルチゾールの分泌がピークの10分の1にまで落ち着くそうです。

コルチゾールを分泌する際には、体内のビタミンや亜鉛といったミネラルを大量に消費してしまうのでミネラル管理なども必要で主食を玄米に変えたり、海苔や海藻、野菜類を中心とした食生活を心がけることが大切です。また副腎の負担になりうる高脂肪食や、喫煙、飲酒などもできるだけ控えましょう。

自律神経の興奮作用が強くなるような激しい運動もしくは長時間のランニング等を控えたり、寝る1時間前から携帯を見ない、部屋の照明を暗くして身体を寝るモードにシフトさせるなども現在の生活リズムにすぐにでも取り入れられることもあります。

今回紹介したことがストレスにならないよう、出来ることから無理のない範囲で改善していきましょう。

細川

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設