トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中 内反に関する8つの質問を徹底解説 装具や改善しない原因とは⁉

脳卒中後の後遺症で歩行に関連する動作で最もリハビリの希望が多いのが内反(内反尖足)です。歩行だけではなく立ち上がり動作や移乗動作、装具の選択など多くの生活場面に影響があり悩まれている患者さんが多いです。

そこで今回の記事では、実際に患者さんからリハビリ中や問い合わせでよく質問される8つの疑問を解説していきます。内反が改善しない、どんな練習のポイントがあるのかなども含まれていますので多くの方に参考になる内容です。

動画でご視聴したい場合にはこちらの2つを参考にしてください。

内反を改善するには、足部や足首だけではなく全身へのリハビリが必要な場合があります。

現在のリハビリでこんなお悩みはありませんか?

「あの時もっとリハビリしておけば良かった」と思わないために

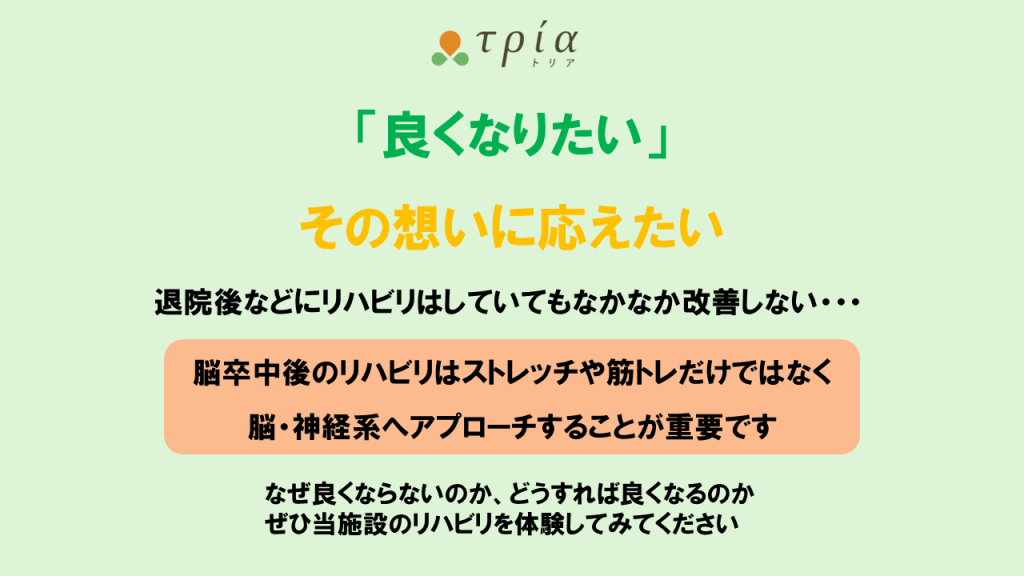

当施設は自費リハビリ施設で、保険内のリハビリだけでは不足している現状を打破するために自費/保険外でリハビリを提供しています。自費でリハビリ?と思われる方もいるかもしれませんが、退院後のリハビリは入院中に比べると極端に減少してしまうのが現実です。

退院後でも改善する方がいるのに保険内では制度や制限があり、療法士にとっても「もっとリハビリをすれば良くなるかもしれないのに」と現実と理想を感じています。

自費リハビリ(保険外リハビリ)は時間や頻度、場所などの制限がなくリハビリを受けることができます。退院後の生活やお身体の状態に合わせてご自身・ご家族で選択し改善の可能性を広げることができます。

当施設のリハビリ内容や理論などはYouTubeで発信していますのでご視聴ください。

変われる・改善できる可能性を見つけ、一緒にゴールを目指しませんか?

🔍目次

Q1.たくさん歩けば改善するの?

Q2.装具を外して歩いた方がいいの?

Q3.なぜ足首のストレッチをしているのに改善しない?

Q4.内反は支えている時?振り出すとき?

Q5.随意性と内反は関係しているの?

Q6.内反を改善するのに立ち上がり訓練は有効?

Q7.症状には個人差があると聞きますが内反もあるの?

Q8.入院中から内反を軽減するための方法は?

Q1.たくさん歩けば改善するの?

1つ目の質問は「たくさん歩けば改善しますか?」という内容で、内反だけではなく歩行に関する症状や他の身体部位でもよく聞かれる内容でリハビリには量や回数をたくさんやれば良くなのかという疑問を持たれることが多いです。腕が伸ばしづらい場合には、「たくさん腕を伸ばせばよくなりますか?」という風な内容で、動作練習(歩く、立ち座り、起き上がり、腕を伸ばすような生活上で実際に行うであろう動きを繰り返し練習すること)も重要な場合もあります。

自主リハビリで行っている方も多い、お尻上げやステップ練習、重心移動などの練習は動作に必要な要素を練習している形になるので、動作練習と上手く組み合わせながら取り組んでいくことが必要です。

内反についても同様で一定の歩くという動作練習に加えて、なぜ内反が生じているのか、その原因を改善するような練習を組み合わせながら行っていくことが大切です。

歩く、歩行するというのは歩容を良くするという事よりも歩行に必要な筋活動などを保つ効果の方が高く、たくさん歩く=歩容、歩き方が必ず変化、改善していく事とは少し異なっています。他の動作練習も同じように、動作の練習は使いやすい筋肉や動かしやすい方法を繰り返すことになるので、麻痺によって使いづらい、働きづらい筋肉が上手く活動したり、動かしづらい関節が動くようになっていくわけではないので注意が必要です。だからこそ歩容を変えるための要素を練習して、歩容を変化、改善させながら歩くという過程が必要になります。

これは療法士とのリハビリも同様で、多くのリハビリ内容で言えますが歩く前に筋肉の調整や姿勢を改善する、そういった内容を行ってから歩行訓練をします。この歩く前に体を調整しておくこと、練習しておくことで歩き方が変わっていくので、内反も同様に歩くだけではなく内反を軽減させるための練習を必ず取り入れることが必要になります。

また歩く際にどこかを意識するというのも重要で、歩いている最中ずっと意識するのは難しいですが、定期的にどこに荷重しているのか、どんな姿勢なのか、どこの関節が動いているのかなど課題として繰り組んでいる部分も意識しながら歩くとより歩くという動作練習のなかで気づきや体の変化を促すことに繋がっていきます。

「たくさん歩くと改善しますか?」というご質問ですが、回答としては歩きながら他の練習を組み合わせることで歩行の質を高めながら改善に向かっていくことをおすすめしています。歩行の質が高まることで歩行距離が延びることもありますので、そういった視点で歩行を捉えることが大切になります。

Q2.装具を外して歩いた方がいいの?

2つの質問は、「内反を改善するために装具は外して歩いた方がいいですか?」という内容です。厳密には難しい内容で担当の療法士の方がいれば必ず歩行をみていただいてからの回答を受けることをおすすめします。その上でどんな身体状況であれば装具を外すことを検討していいのかを解説していきたいと思います。

大きくは2つの状況がありますが、1つ目は立ち上がり動作において内反がでない、もしくは指先が接地できないほどの内反が生じないということが必要になります。

内反と言っても内反が生じている部位もそれぞれ異なっていて、指先が床から離れてしまう場合や踵の近くで内反が生じているケースなどがあります。踵付近の内反であれば指先が浮かずに、歩行時においてもある程度内反を抑えつつ装具なしでも歩行できる可能性があります。立ち上がり動作において指先が浮いてしまうという事は、前に重心を乗せた際に指先での支えが難しいので、この部分が改善してきたタイミングで装具を外すことを検討されるのが理想的です。

装具自体も種類があって金属のものやプラスチックのものなど素材の違いや足首の可動性の有無などありますが、段階を踏んで装具の変更、個人的にはプラスチックの装具から一般的なサポーター、捻挫などで使われるようなサポーターを経て裸足、装具なしへ移行していくことで日常の歩行でも装具を外す、屋外歩行でも装具を使用せずに歩けるようになっていくことがおすすめです。

もう1つの要因としては、歩き始めに麻痺側の下肢で支持から可能でその際に内反が少ない場合、これが重要となります。患者さんがどちらの足から歩き始めるかを見ていると大体半々に分かれますが、麻痺側から振り出すのか、非麻痺側の足から振り出すのか、多くの場合には麻痺側から振り出す瞬間に内反が強く生じてしまい、その後の歩きに影響されている方が多いです。

非麻痺側の足から振り出せばすぐに内反が軽減するということではないですが、軽減していくきっかけにもなります。この理由としては、歩き始めに麻痺側の足から降りだす、持ち上げることで股関節や膝の曲がりが一時的に強く活動するので、その瞬間に内反が強くなる場合があります。歩行の1歩目というのは、歩行中とは異なって意識的な要素が多少必要になるので、その分細かな筋活動であったり姿勢のコントロール、随意的なコントロールで内反に影響することが考えられます。出来る限り非麻痺側の足から振り出す事をしながら、そこで内反が生じない事を練習していくことが大切です。

最初の1歩目を非麻痺側から振り出すので、麻痺側の足は支えになりここで内反を軽減することで、その後の歩行においても内反を軽減しながら歩いていくことに繋がっていきます。

まとめとして装具を外していくには、立ち上がり動作における内反の有無や部位、どの程度内反があるのか、そして歩き始めの1歩目で内反が軽減できているのか、この2つのポイントで装具をどうするのかを検討いただくことが必要になります。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

Q3.なぜ足首のストレッチをしているのに改善しない?

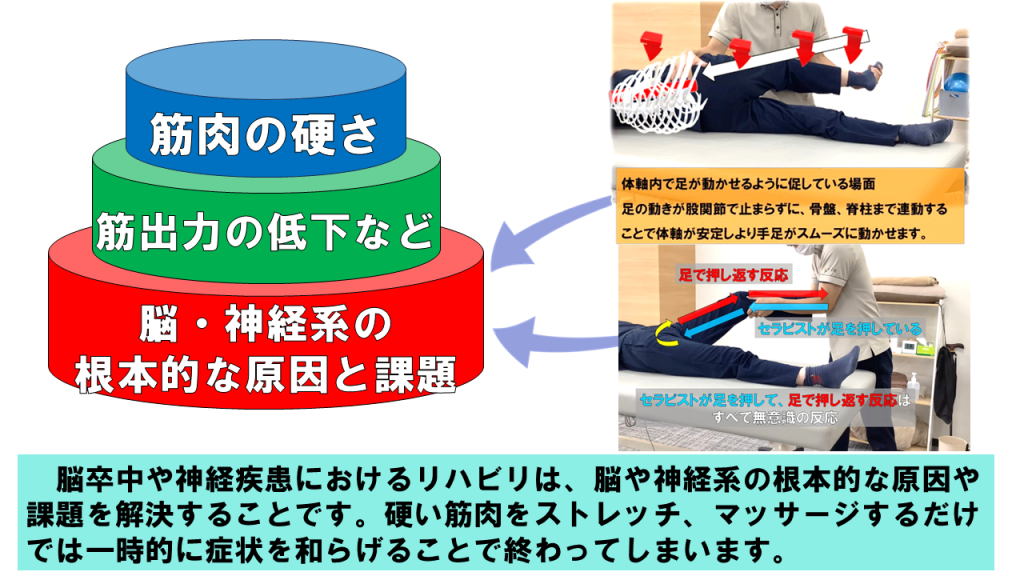

3つの質問は、「足首をストレッチしているのに内反が改善されないのはなぜ?」というような内容です。これも非常に多いご質問になりますが、内反という症状自体が強く見られるのは足首や足部といった足先になるので、足首を伸ばしたりストレッチすれば改善していきそうに感じます。しかし内反は足首や足部の柔軟性だけではなく、膝関節や股関節、姿勢などさまざまな要因で生じていることがほとんどです。

こちらの動画は内反を骨盤と股関節から解説しています。

脳卒中後の後遺症による内反では、足首周辺のストレッチだけでは改善されないことが多く、足首のストレッチや柔軟性を高めたうえで、膝や股関節の動きに連動させることや姿勢、重心移動などと組み合わせてリハビリをしていくことが重要となります。

特に内反の症状がある方は、膝を曲げる太ももの裏にある筋肉や股関節の硬さと低緊張などが混在して原因となっていることが非常に多いです。膝や股関節に影響がなく内反だけが見られるというのは、関節の構造や筋肉の位置など含めると考えにくいので、足首のストレッチで改善しない場合にはストレッチは継続しつつ他の身体部位へのリハビリや練習などを検討することが大切になります。

この考え方は内反だけではなく、たとえば手の指が曲がってしまう方も指先を伸ばすことだけではなく、肘や肩周り、姿勢、バランスなど他の原因に対しても平行してリハビリしてくことが必要になってきます。

改善したい症状の原因や要因がどこにあるのか、ここをしっかりと療法士の方に評価してもらうことが重要でご自身で意識して判断できる、分かる部分というのは全てではないので客観的な視点で専門家に評価していただき原因を知ることが大切です。

Q4.内反は支えている時?振り出すとき?

4つ目の質問は「内反が見られるのは足を振りだす時なのか、支えている時、どっちで起きていますか?」という内容です。2つ目の質問の装具の話でも少し触れましたが、多くの方は振り出し、足が床から離れている最中に内反が生じてそのまま接地、支えることで内反が見られています。その場合、立ち上がり動作では内反が見られないのに、歩きはじめると内反が生じているという方もいます。反対に支えている時に内反が強くなる方もいますので、両方の可能性について解説していきます。

まずは振り出す時、足が床から離れた瞬間から内反が生じる場合には、足を前に振り出すために股関節や膝、足首が曲がりますが、この力を出すことで内反が見られています。共同運動と言われる手足の動きがある一定のパターンで動いてしまう症状がありますが、振り出すために足の関節曲げると内反が生じるという運動パターンになっていることが多いです。この場合、座って足を上げたり、寝ている姿勢で足を曲げると内反してしまうのは、この共同運動が影響している可能性が高いです。そういった場合には足の各関節の分離運動、1つの関節を単体で動かすことやいつもの足の動きのパターン以外の動き方を促していく必要があります。たとえば足を持ち上げた状態で足首の動きを促すことやステップの練習でも重心の位置などを意識して足首の動きを促すなどを通して分離運動や共同運動のパターンを改善していきます。

そして振り出す際に内反が生じてしまう方が多いんですが、それを改善する最も重要になるのが支え方です。あたり前ですが、足を前に振り出す直前までは支えていることになります。この支えが上手くいくことで振り出しでの内反も軽減しやすくなっていきますのでポイントをいくつかお伝えします。

1つは足底で重心移動をできることで練習の場面はいくつか想定でき、例えば立位であれば麻痺側、非麻痺側の足底でしっかりと前後左右へ重心を移動できる、乗せることができることが必要です。内反が見られる場合には、小指側への支持が強くなってしまうので、親指側、特に土踏まずあたりへしっかりと荷重できることを見ていきます。土踏まずへしっかりと荷重するためには、3つ目の質問の足首のストレッチに戻りますが足首以外の股関節や膝、姿勢を含めて全身の状態から原因を探っていくことも必要になる可能性もあります。

支持におけるポイントとしては、麻痺側下肢全体のつっぱりを軽減することにあります。内反を強く感じている方は、麻痺側の足に荷重するとつっぱりように支持していることが多くこのつっぱりというのは、支えてはいますが、必要以上に強く支えてしまい麻痺側に体重が乗せられずに体と麻痺側の下肢が斜めのような形になり内反が生じています。こういった場合には、内反自体よりも足全体の力のコントロールを改善することを優先的にリハビリしていきます。感覚的には足に体の重さが乗ってきて、その重さを支えるようなイメージが必要でこの体の重さを支える以上に力を出してしまうとつっぱりとなって内反が見られやすくなります。

こういった原因で支えている時の内反が生じていますが、完全には振り出している時、支えている時に区別できるものではなく、支えと振り出しの動きの繋がりも大切になりますので、療法士の方に見ていただきながら、どこで内反が見られるのか、強くなっているのかなどを相談しながらリハビリを進めてください。

脳や神経系に対する専門的なリハビリをご希望の方は、お問い合わせください。

※リハビリ等に関する無料相談のみでもお気軽にお問い合わせください。

※リハビリ内容を詳しくお聞きになりたい場合には、経過や症状をお伝えください。

Q5.随意性と内反は関係しているの?

5つ目の質問は「随意性と内反は関係していますか?」という内容になります。随意性や随意運動と言われることもありますが、随意性というのは意識的に体を動かせるのかということです。例えば肘を曲げる、指を動かすなど大きな動きから細かな動きまで、どれだけ意識的なコントロールできるのかということで内反でいえば足首、足関節の動きを指し、つま先を上げる背屈やつま先を下げる動きである底屈を動かせるのかどうかと歩行中の内反が関係あるんですかという質問です。

結論から随意性があった方が内反は軽減していく可能性は高くなります。

しかし歩行中の内反を軽減することに、必ず随意性が関係しているかと言えばそうではなく実際に内反が見られない、少ない方の中には足首だけを動かそうとしてあまり動かせないという方もいます。

重要になるのは、足と床、体の重さとの関係で足に体重が乗ってその重さを支えるための力がコントロールされやすくなれば、内反も軽減していきますがそのコントロールには随意性というよりも無意識的な筋活動がより関係しています。たとえば立ち上がり動作で、毎回足で踏ん張って立つわけではなく体を前に傾けると足に体重が乗って無意識に足全体の筋肉が活動します。これは歩いている時も同様で全ての動きを意識的に行っているわけではなく、重心移動に伴って必要な筋肉が働いて支えています。そうなると必ずしも、足首を意識的に、随意的に動かせることが内反を軽減する要素になる訳ではありません。

重要になるのは重心移動や力のコントロール、支え方などが改善することで歩行中の内反が改善されていきます。つま先を上げたり降ろしたりという底屈や背屈などの随意性を高めるような練習をしつつ、歩行においては全身から内反を軽減するような課題に取り組まれることが必要です。各関節の随意性を高める際にも空間で動かすことより抵抗感や荷重における動作の方が動きが感じやすいことや運動感覚などが明確になりやすいのでそういった工夫もおすすめです。

随意性を高めていくきっかけは運動感覚という関節を動かせている、動いている感覚を掴むことが重要になるので、例えば関節に抵抗感を与えつつその抵抗に反発するように動かしたりすることで運動感覚を高めることができます。

歩行時の内反は随意性だけではないので内反が軽減しない、足首を動かせるようにならないとだめだと思わずに、全身の状態をしっかりと見てもらながら重心移動や力のコントロールという視点でもリハビリを取り組んでください。

Q6.内反を改善するのに立ち上がり訓練は有効?

6つ目の質問は「内反を改善するために立ち上がりの練習は有効ですか?効果的ですか?」という内容になります。1つの症状を改善するためには、動きや動きに必要な要素を分解していくと分かりやすくなるので、歩行と立ち上がりを比べて考えてみると大前提として足底、足の裏をつけた状態で体重をかけていくことを目指したいので、立ち上がり動作の方が分かりやすい条件になっていると思います。

歩行時に内反が生じてしまい体重をかけられない場合の多くが、麻痺側の足を前に振り出して重心を前方に乗せられない、もしくは非麻痺側に偏ってしまうことが大きな原因になります。この部分を立ち上がり動作で考えると、座っている姿勢から骨盤を起こして(骨盤の前傾)足底へ重心を乗せていくので、歩行時の重心移動と同様の要素となります。異なる点としては、座っている姿勢になるので膝や股関節が大きく曲がっていることになりますが、内反が強い場合には立ち上がり動作においても内反がみられることもあるので立ち上がり動作を通じて重心を足底、足部に乗せていき足で体の重さを支えるという練習には非常に適しています。ここで重要なポイントになるのが、しっかりと麻痺側の足部、つま先側にも体重を乗せるということになります。

立ち上がりや歩行において内反が生じる方の多くが、体重を支えるのではなく足で体を後方に蹴り返してしまうことがあり、この背景には前に体重を乗せるのが怖い、足で支えられる感じがしないなども含めて考えられますが、実際に担当した患者さんの多くは麻痺側で支えらえる力があっても足で踏んばりすぎてしまうことがほとんどです。また踏ん張りすぎてしまうことに加えて、踏ん張る方向が前向きになってしまうこともあり、これらの要因で内反や下肢のつっぱりとなっています。踏ん張る方向が前向きという事は、重心を後方にしてしまうので立ち上がり動作や歩行においては前方に進む方向と異なるので、体が後方に倒れてしまうことやお尻が引けてしまう、股関節が屈曲位、曲がる方向へ動いてしまいます。

これを解決するには前に重心を乗せていく、足部に体重を乗せていくことが必要になるのでその1つの方法として踵かつま先にタオルを入れて立つ、あるいは立位姿勢で重心移動をすることが効果的です。

踵かつま先にタオルを入れることは真逆のように見えますが、踵にタオルを入れることで重心を前に押し出してくれる、つま先に入れることでつま先に段差ができるのでそれを乗り越えようと体が反応するので効果としては両方とも重心を前に乗せることに効果的です。どちらの方がやり易いかは、個人差があるので両方試していただいて立ち上がりやすい、重心移動しやすい方法を選択してください。

このように歩行で内反が生じてしまうからといって、必ずしも立位や歩行だけで解決しようとせずに要素を抜き出すことや動きの要素を分解、分析することで他の動きで練習できることは他の症状においても同様になりますので、どんな練習が適しているのかは姿勢や場面などを含めてご相談ください。

トリアのYouTubeはこちら(脳卒中に関する症状の原因や自主リハビリ、当施設のリハビリ内容などを投稿)

トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

Q7.症状には個人差があると聞きますが内反もあるの?

7つ目の質問である「症状には個人差があると聞きますが内反も異なりますか?」という内容で、非常に重要な質問になります。当施設のYouTubeでも内反についていくつか動画を投稿していますが、内反の原因は足部、足関節だけではなく股関節や姿勢、バランスなど多くの要素を見る必要性をお伝えしてきました。しかしそれでも足部や足底の状態は改善する必要もあります。

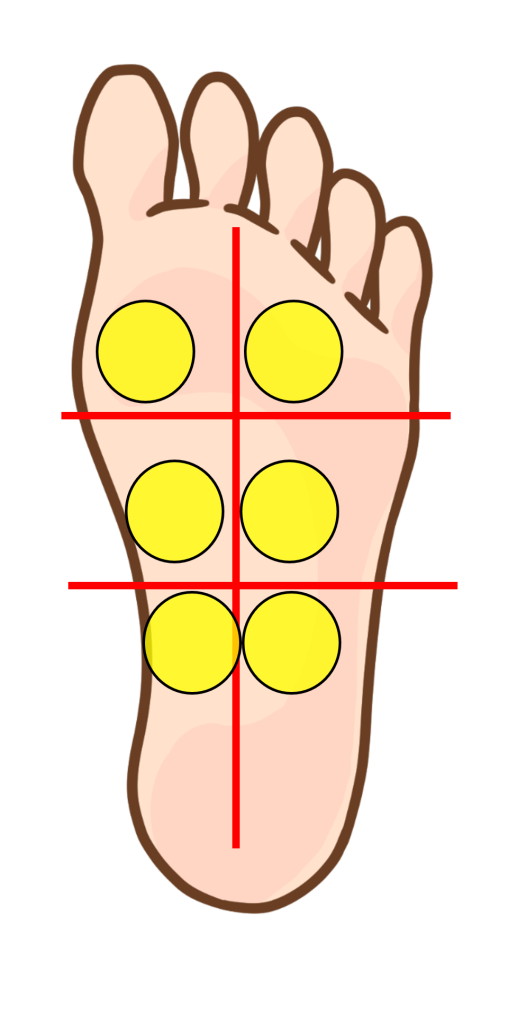

内反が足部のどこで生じているのかは重要な要素で、当施設では内反を足部の前、真ん中、後ろ、内側、外側に細分化して評価やリハビリを進めていきます。

足部の前と言うのは指の近く、真ん中は土踏まず、後ろは踵の前方あたりになります。これが足底の内側に限局しているのか、外側まで内反が見られているのかで評価してリハビリしていきます。これを内反という1つの症状と捉えてしまうと内反には足関節のストレッチ一択になってしまうので、生じている部位ごとに触る位置や介入する身体部位が異なってきます。

簡単に内反が軽度なのか、重度なのかを見る方法として、寝ている姿勢で足部を動かしてもらった時に寝ていればある程度足部が内反の反対である外反方向に動かせる場合は軽度、寝ていても外反方向にほとんど動かせずに強く内反が生じている場合には重度として見ています。重度の場合はより他の身体部からの影響を受けている事が多いのでそのような見方をしています。

内反の症状が他の身体部位から特に影響を受けやすいのは麻痺側の股関節、骨盤周囲と非麻痺側の股関節になります。姿勢が非麻痺側に偏っていると重心も非麻痺側に偏り麻痺側の下肢全体を引き上げるような力が生じて、立位など足底を接地した際に体全体のねじれ、そして麻痺側下肢全体に強いねじれを作ることで内反がより強く見られる原因となります。この姿勢の偏りは少なからず誰でもありますが、その偏りがどの程度あるのか、麻痺側に骨盤を寄せてどのくらい麻痺側へ荷重できるのかを見る必要があり、ここを改善せずに足首をストレッチなどで柔軟性を高めても立った姿勢になると麻痺側の下肢がねじれてしまうので、内反は全身状態から評価とリハビリをすることが非常に重要となります。

こういった足部の状態だけでも個人差は大きくある中で姿勢や重心の位置、麻痺側へどの程度荷重できるのかなどを含めると内反に対して足首のストレッチ、ふくらはぎの硬さを軽減させるだけでは改善されないことが多いですので、細かく一人ひとりの身体状況に合わせて身体部位もそうですしリハビリ場面なども工夫していくことが重要になります。

内反があって足首周りをリハビリしてもらっていても改善しない、変化しないという場合にはしっかりと療法士の方に全身状態から見てもらうという事をしていただきながらリハビリや自主リハビリを選択してください。

Q8.入院中から内反を軽減するための方法は?

さいごに8つ目は「入院中から内反を強くしない、あるいは改善するためにやっておいた方が良い事はありますか?」という内容になります。この質問のポイントは、発症からの経過が短いことや筋肉の短縮が比較的少ない時期ということになります。脳卒中を発症すると多くの方が最初は低緊張といって筋肉の張りが少ないような、だらんとした筋肉の状態になります。そこからリハビリを進めていくと筋緊張が高くなり安定しますが、筋緊張が高くなりすぎてしまうことは防いでいく必要があります。また発症からの経過が3ケ月前後であれば筋肉が短縮している部位も少ないので、しっかりと関節の可動域、動かせる範囲を保っておくことも重要になります。

上記の内容を考えたうえで入院中から内反を軽減、改善するために必要な事は、麻痺側への荷重と足関節での踏み込むような動きや活動になります。

内反の大きな原因となるのは麻痺側への荷重が上手くできないことになるので、座位で麻痺側にしっかりと体重を乗せられることや仰向けの姿勢から少し麻痺側へ寝返りまでいかなくても麻痺側へ少し体を寄せるような動きをやっておくことが大切です。※麻痺側へ寝返る、横向きになる場合は肩の痛みに注意してください。

麻痺側に寝返り動作が出来ることは、非常に重要な動きで麻痺側の上肢の改善にも繋がりますので発症の時期、経過に関わらず療法士の方に動きを見てもらいながら行ってください。麻痺側へ寝返るということは、首の動きを促すこと、麻痺側の肩甲骨が支持面になるので肩甲骨の可動性を保つ、改善することや麻痺側の股関節周囲の支持や可動性にも繋がりますので出来るだけ行っていただくことをお勧めしています。

そしてもう1つの足首での踏み込みですが、これは立ちあがり動作に近いような動きで座位から前に重心を乗せていく過程で足首が踏み込む方向で、背屈方向に足首が動きます。入院中になると一人で立つことがリスク管理上制限されている場合もありますが、完全に立たずに体を前に傾けるだけでも下肢に荷重して足首が動くので療法士の方に確認しながら自主リハビリの1つとして取り組んでみてください。また必ず確認してほしいのができるだけ装具は外した状態が望ましいので、リスクや安全面も考慮して可能であれば装具を外して行ってください。

麻痺側へ荷重する、足首で踏み込む、この2つの共通点は強く麻痺側で踏ん張るという事ではなく、ご自身の体重を支えつつ各関節の動きを促すということで、ここが筋緊張を高くしすぎない、硬さを強めないポイントになりますので療法士の方と相談しながらリハビリ、自主リハビリを進めてください。

〇おわりに

今回は内反、内反尖足について患者さんから聞かれる、質問が多い内容を解説しました。このような内容の解説は患者さん自身もそうですが療法士もしっかりと答えられるような知識や見解も持っておくことが大切です。

内反を改善する方法や理論は1つではないので、可能性を探りながらリハビリを進めていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設