トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中の症状悪化に潜む脳卒中後うつとは⁉鍼灸のアプローチの有効性

脳卒中を発症され入院中のリハビリを経て、退院後のリハビリがなかなか進まない、良くならないどころか悪化している気がする、また同時にリハビリや動く事へのやる気がなくなっている、すぐに疲れてしまってリハビリや自主トレを頑張れないなどお困りの方は少なからずいらっしゃると思います。

脳卒中を発症後には、再発が無い限り基本的には脳細胞の損傷は拡大することはありません。

そこで今回紹介するのは脳卒中後うつで、脳卒中を発症された患者さんの3人に1人が罹患する可能性が示唆されています。

当施設では脳卒中後の神経リハビリに加えて、鍼灸の施術も可能で身体的な改善と同時に脳卒中後うつの改善を図ることが可能です。

現在のリハビリでこんなお悩みはありませんか?

「あの時もっとリハビリしておけば良かった」と思わないために

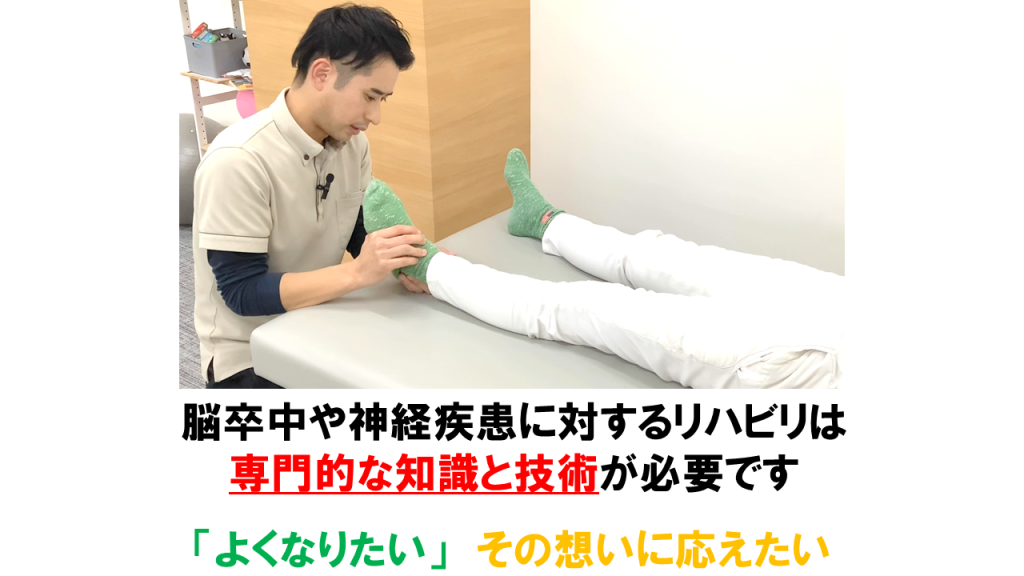

当施設は自費リハビリ施設で、保険内のリハビリだけでは不足している現状を打破するために自費/保険外でリハビリを提供しています。自費でリハビリ?と思われる方もいるかもしれませんが、退院後のリハビリは入院中に比べると極端に減少してしまうのが現実です。

退院後でも改善する方がいるのに保険内では制度や制限があり、療法士にとっても「もっとリハビリをすれば良くなるかもしれないのに」と現実と理想を感じています。

自費リハビリ(保険外リハビリ)は時間や頻度、場所などの制限がなくリハビリを受けることができます。退院後の生活やお身体の状態に合わせてご自身・ご家族で選択し改善の可能性を広げることができます。

当施設のリハビリ内容や理論などはYouTubeで発信していますのでご視聴ください。

変われる・改善できる可能性を見つけ、一緒にゴールを目指しませんか?

〇目次

1.脳卒中後遺症の種類と症状

2.脳卒中後うつとは

3.脳卒中後うつの診断基準

4.脳卒中後うつの改善には

5.まとめ

1.脳卒中後遺症の種類と症状

脳卒中の主な症状は下記になり、損傷の程度や損傷部位の違い、個人差や発症からの経過・時期により異なります。

・運動麻痺(片麻痺)

脳卒中の後遺症で最も多いのが片麻痺で、手足の麻痺により、日常生活動作に支障をきたします。

・感覚麻痺

しびれや感覚の鈍麻、痛みなどが現れることがあります。

・言語障害

言葉をうまく話せない、言葉を理解できないといった症状が現れます。失語症、構音障害(発声器官や顔面筋などの麻痺によるもの)などが含まれます。

・高次脳機能障害

記憶力、注意力、判断力、実行機能などの認知機能の低下や、感情のコントロールの障害などが現れます。

・嚥下障害

食べ物や飲み物をうまく飲み込めない状態です。誤嚥性肺炎のリスクが高まります。

2.脳卒中後うつとは

脳卒中後うつは、脳卒中患者の30%程度にみられるとされ生命予後やADL(日常生活能力)などの予後を低下させる合併症状です。

日本の一般人口での内因性うつ病の生涯有病率は6.7%、糖尿病などの生活習慣病や悪性腫瘍、頭部外傷、その他多くの身体疾患におけるうつ病の有病率は16%、悪性腫瘍の患者では15%と高いことが報告されています。

脳卒中後うつの有病率はさらに高く、脳血管障害発症から5年間で31%の患者がうつ病を経験すると報告されています。80人の脳卒中患者を3年間追跡した「スタディ」では、脳卒中後うつの有病率は、脳血管障害発症から3か月後にピーク(31%)となり、そこから徐々に減少したのち、3年後には再び30%近くまで上昇するようです。

この結果はおそらく、うつ病は急性的になるものではなく数ヶ月かけ疲弊し発症するものであり入院当初は、病気の影響による片麻痺などの精神的ストレスと身体的ストレスが相当大きいものです。その結果3か月後にピークとなると考えられます。その後リハビリにより動けるようになるとの同時に気持ちが前向きになり、病院の方のサポートなども重なりうつ病の改善がみられると考えます。しかし退院後は病院の方のサポートやリハビリの機会も減っていくなかで、改善がなかなか進まないというギャップにストレスを感じるようになってしまい、その期間が続き3年後に再発する方が多くなるのではと考えられます。

3.脳卒中後うつの診断基準

DSM-5/ICD-10による診断基準で、主要症状とその他の症状にいくつ当てはまるかで判断します。

主要症状

・抑うつ気分

・興味や喜びの喪失

このうちの一つ以上に当てはまる場合は、下記のその他の症状も合わせて確認していきます。

その他の症状 このうちの5つ以上 が2週間以上続く事が診断基準です。

・体重減少または増加

・不眠または過眠

・精神運動制止または焦躁感

・疲労感または気力喪失

・無価値感または過剰な罪悪感

・思考力や集中力の低下

・自殺念慮または自殺企図

脳卒中後うつは、脳血管障害により脳内の炎症性サイトカイン(タンパク質の一種で損傷部位の修復を促進する。過剰に働く場合、健康な脳細胞の損傷につながる)濃度が上昇し、セロトニン(脳内の幸せホルモンと呼ばれ、精神の安定や心のバランスを保つ働きがあり、不足すると不安や落ち込み、イライラといった状態になりやすい)の合成が低下することなどをきたし、発症リスクが高まるとされます。

また身体的•精神的ストレス、後遺症に対する落ち込みや社会的環境の変化など、さまざまな要素が加わり発症•重症化すると考えられています。

入院時脳卒中後うつがあった方では、2年後の身体活動•言語機能の回復が悪いこと、ADL自立を6か月後までに達成する割合が52%と低いこと(うつ病がない方では72%)などが報告され、発症や重症度はADL低下の予測因子であるとされています。

4.脳卒中後うつの改善には

脳卒中後うつの改善には、脳内の神経伝達物質を増やすために以下のような方法があります。

①薬物療法

内因性うつ病と同じくセロトニン•ノルアドレナリン再取り込み阻害薬など

②運動療法

運動機能やADLの改善を介するタスク型サーキットトレーニング(課題を決めその運動を複数種類、それ繰り返し行う)抗炎症作用やセロトニンなどの血中濃度の上昇作用など

③反復経頭蓋磁気刺激

頭に密着させた専用の器具から磁場を発生させ、特定部位の神経細胞を繰り返し刺激して、うつ病による症状を改善させる治療法です。

④鍼灸

鍼やお灸によって自律神経のバランスを整え、リラックス効果や抗うつ効果をもたらすと考えられています。また、脳内物質のバランスを調整し、神経伝達物質の放出を促すことで、うつ症状の緩和に繋がる可能性も示唆されています。

5.まとめ

脳の損傷部位や程度に関係なく、約3人に1人は脳卒中後うつを発症します。脳卒中後うつにより本来の後遺症に加えて合併症状として、精神的な不調が身体の不調を増幅させている場合もありリハビリによる改善の妨げにもなる可能性もあります。

当施設をご利用の方で、鍼灸やリハビリテーションを組み合わせることで精神的、身体的な改善によりうつ症状が緩和される方もいらっしゃいます。

細川

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設