トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中の質問 反張膝を改善するには?3つの疑問を徹底解説

脳卒中後の歩行において、反張膝が原因で足全体が不安定に感じる場合や装具の使用となることなどがあり改善希望も非常に多いです。

膝関節は中間関節といって股関節と足関節の中心にあるので、反張膝が生じているということは膝だけではなく足関節や股関節、骨盤周囲への影響もあり膝だけで解決できるということはほとんどありません。そこを踏まえたうえで反張膝をどのように改善していくかも含めて解説していきたいと思います。

〇反張膝に関する脳卒中当事者、患者さんの質問はこちら

Q1.膝の力を強くすれば改善しますか?

Q2.膝をロックしない様にすれば改善しますか?

Q3.反張膝も姿勢が影響しますか?

🔍こんな方におすすめ

・たくさん歩いているけど反張膝が改善しない。

・筋トレをしているのに、反張膝になってしまう

・膝以外の練習や原因を知りたい

現在のリハビリでこんなお悩みはありませんか?

当施設は自費リハビリ施設で、保険内のリハビリだけでは不足している現状を打破するために自費/保険外でリハビリを提供しています。自費でリハビリ?と思われる方もいるかもしれませんが、退院後のリハビリは入院中に比べると極端に減少してしまうのが現実です。

退院後でも改善する方がいるのに保険内では制度や制限があり、療法士にとっても「もっとリハビリをすれば良くなるかもしれないのに」と現実と理想を感じています。

自費リハビリ(保険外リハビリ)は時間や頻度、場所などの制限がなくリハビリを受けることができます。退院後の生活やお身体の状態に合わせてご自身・ご家族で選択し改善の可能性を広げることができます。

当施設のリハビリ内容や理論などはYouTubeで発信していますのでご視聴ください。

変われる・改善できる可能性を見つけ、一緒にゴールを目指しませんか?

〇目次

1.膝の力を強くすれば改善しますか?

①股関節と反張膝の関係

②膝関節と反張膝の関係

③足関節と反張膝の関係

2.膝をロックしない様にすれば改善しますか?

3.反張膝も姿勢が影響しますか?

4.まとめ

本記事を動画でご視聴されたい方はこちらから↓

患者さんだけではなく療法士の方も参考にしてみてください。

1.膝の力を強くすれば改善しますか?

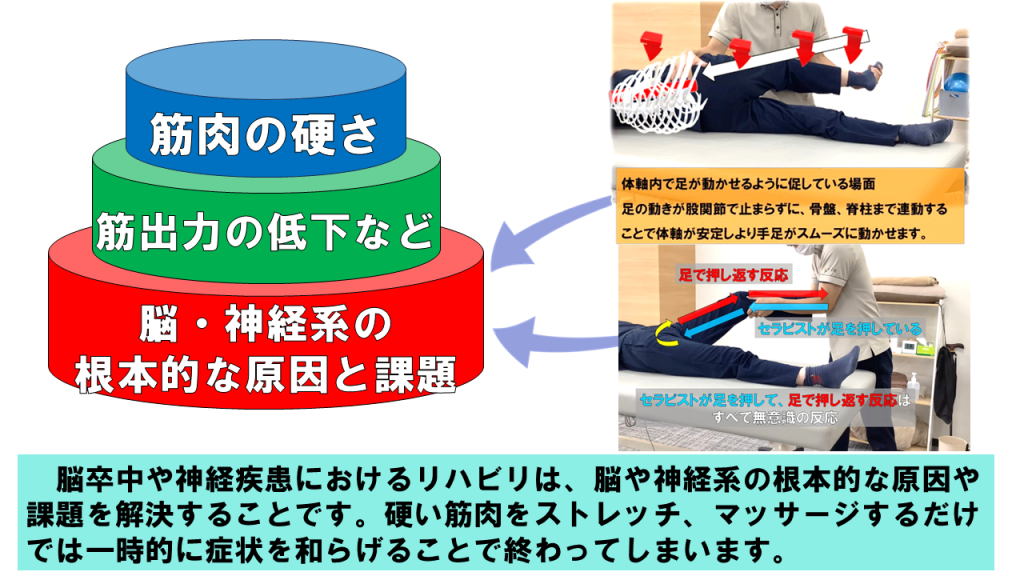

では1つ目の質問は「反張膝は膝の筋力を強くすれば改善しますか?」という内容になります。この質問が反張膝に関する質問で一番多いですがここを理論的、構造的にしっかりと明確化していくことで改善できる可能性が高まっていきます。

この膝の力を強くする、筋力を高めるというイメージは多くの方が立ち上がり練習を繰り返す、リハビリ室やジムにある膝を伸ばすような器具を扱うなどになると思いますが、これ自体が反張膝の原因を直接的に解決することにはなりません。

結果として膝を伸ばす大腿四頭筋という筋肉が活動することは必要ですが、なぜここが活動しづらいのかという部分を解決することと、他の要因も同時に見ていかないと反張膝を軽減することは難しいです。反張膝の大きな原因は股関節、膝関節、足関節周りにそれぞれあるので解説していきたいと思います。

①股関節と反張膝の関係

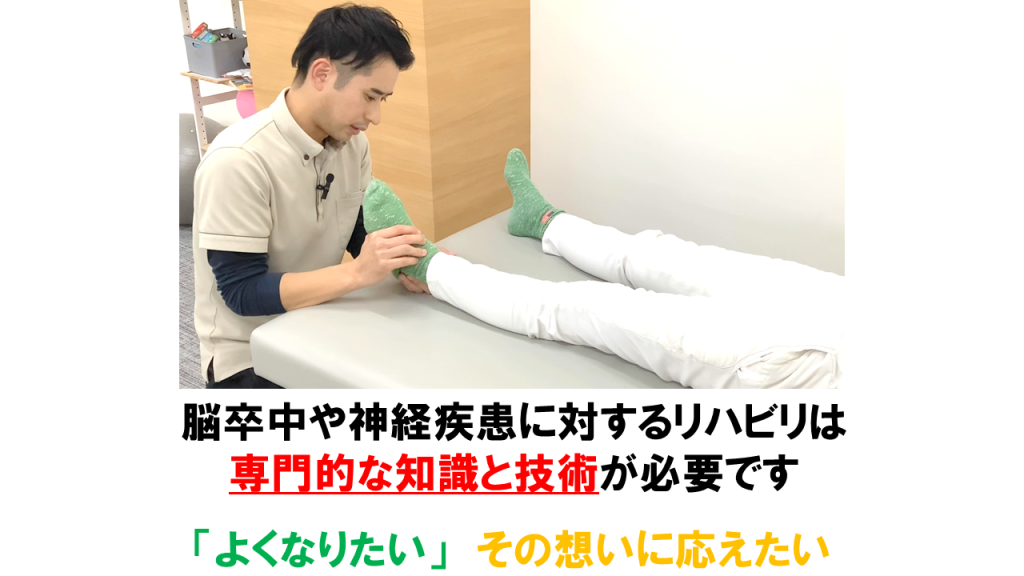

反張膝が生じている方の股関節というのは、多くの方が曲がっている場合がほとんどです。

真っ直ぐ垂直に立っている場合に比べて股関節が曲がってしまう、骨盤自体が後方に退けている姿勢になってしまうことで太ももの骨である大腿骨も後方に退かれることになります。大腿骨が後方に傾くという事は足全体も後方に引っ張られやすいので、結果として反張膝が生じることになります。

そしてポイントとなるのは骨盤が後方に退けてしまうだけでは、体全体は前に傾いてしまうのでこれをどこかで代償的に防いでいますがそこが腰椎、腰の骨になっています。

腰椎を前弯といって腰を反る方向に動かすことで、体を代償的に無理やり起こしている場合が多いので反張膝がある方は腰、骨盤の間の動きが極端に制限、固定されていることがあります。特に療法士の方は患者さんの骨盤が後傾方向にも可動性があるのか、活動できるのかを必ず評価することが必要になります。ここが解決しなければ脳卒中という脳神経系へのアプローチに合わせた物理的な筋骨格の構造において反張膝を解決することができないので必ず評価、アプローチしてください。

患者さん自身では、反張膝の1つの原因が股関節にあり骨盤が引けている、股関節が曲がっている可能性があるかもしれない事を意識していただき立位などで骨盤を前方にする、股関節を伸ばすような部分を意識されることで反張膝を改善しやすくなります。

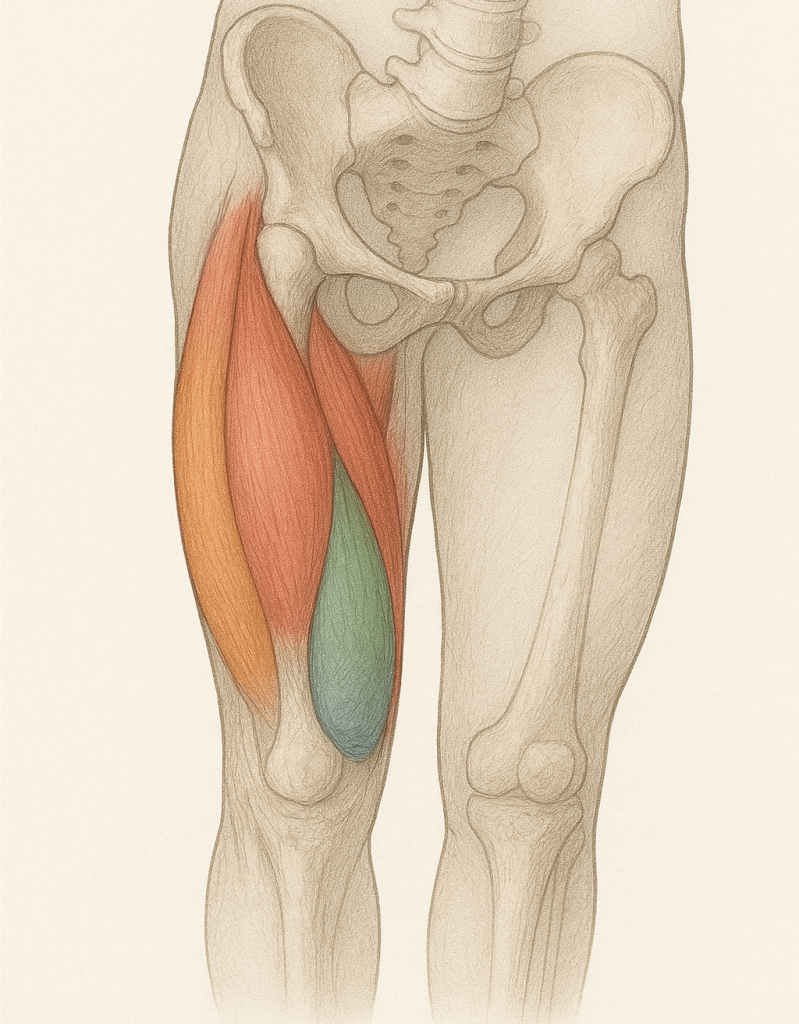

②膝関節と反張膝の関係

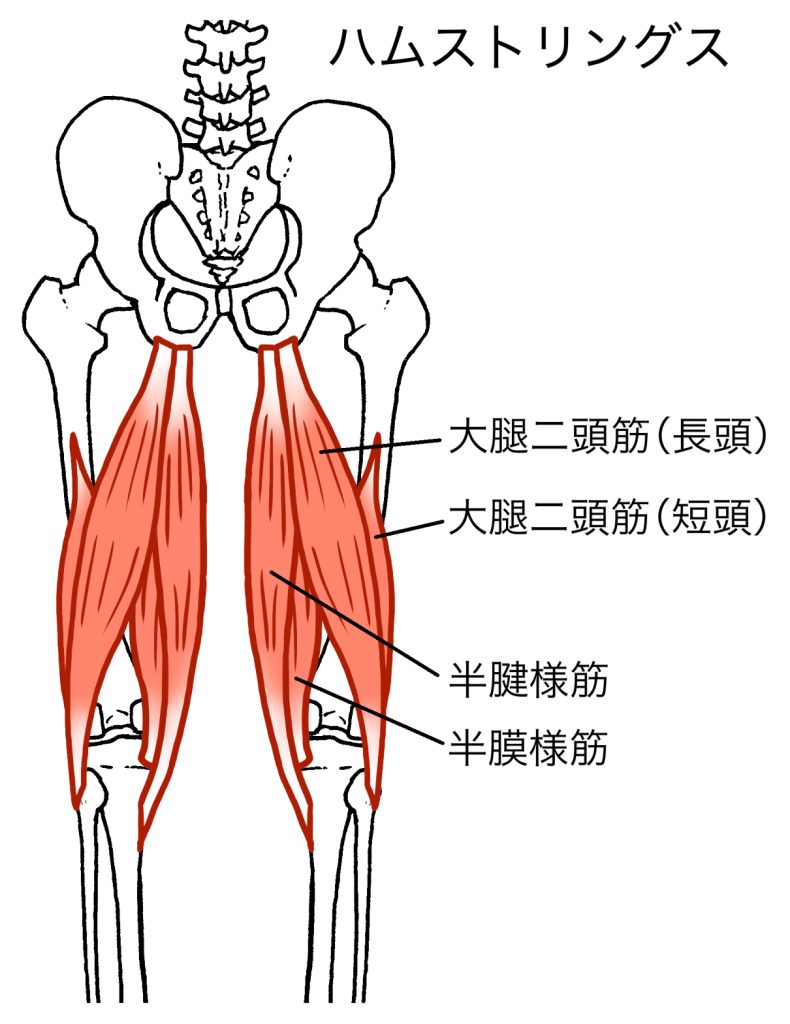

膝関節における原因は、反張膝を外見上では伸びすぎているように見えますが骨の構造上、動きでは曲がっている状態になります。患者さんはまずは膝は曲がっている、膝を曲げるような太ももの後ろの筋肉であるハムストリングスという筋群が硬く、伸びづらい状態かもしれないという風な認識をもってください。

しかし先ほど解説した股関節の影響も複合的に生じている可能性もあるのでハムストリングスというのは、1つの原因かもしれないという形になります。

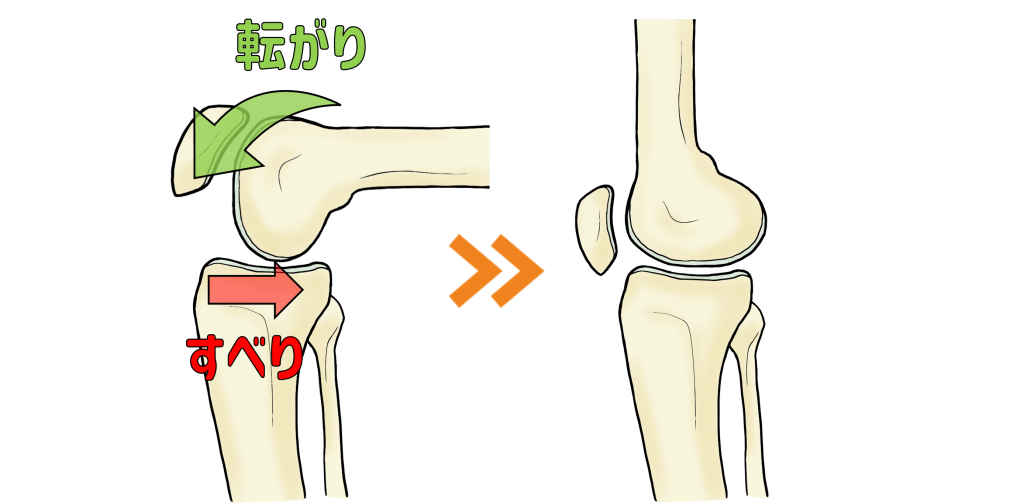

膝関節の骨の動きには滑り、転がりといわれる動きがあって単純にくの字に曲がっているだけではなくて、太ももの骨(大腿骨)と脛の骨(脛骨)の間で骨が転がるように動く瞬間と滑るように動く瞬間があります。

膝関節が曲がっている位置から伸びていくと最初は関節面が滑るように動いていき、徐々に関節面が転がるように動くことで膝関節が伸びていきます。反張膝が生じている方の多くは、この最後の伸びきる瞬間の滑りこむような動きが制限されたまま膝関節全体が後方に退け、これを反張膝と言う風に表現しています。

こういった膝関節の構造や動きを踏まえて、見た目では膝が伸びすぎているように見えますが実際には伸びきる前に膝が後方に退けているので構造上は曲がっているということになります。

こういった状態を考えると膝の筋力ではなく、膝をしっかりと最後まで伸ばせる可動域が優先される必要があるんですが、どこが制限しているのかというのは個人差があってその中でもハムストリングスは非常に多い制限因子になっています。

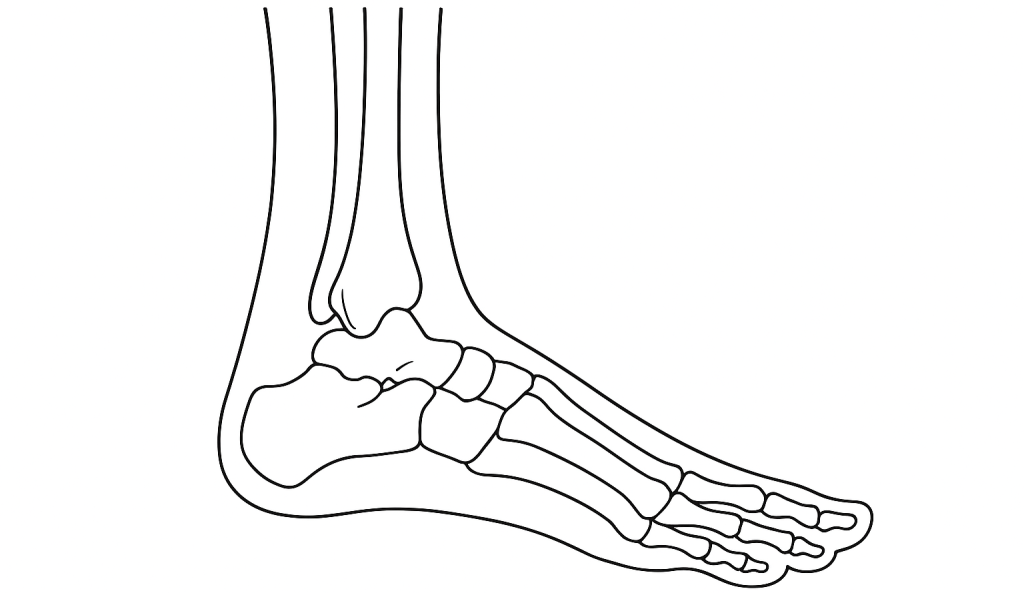

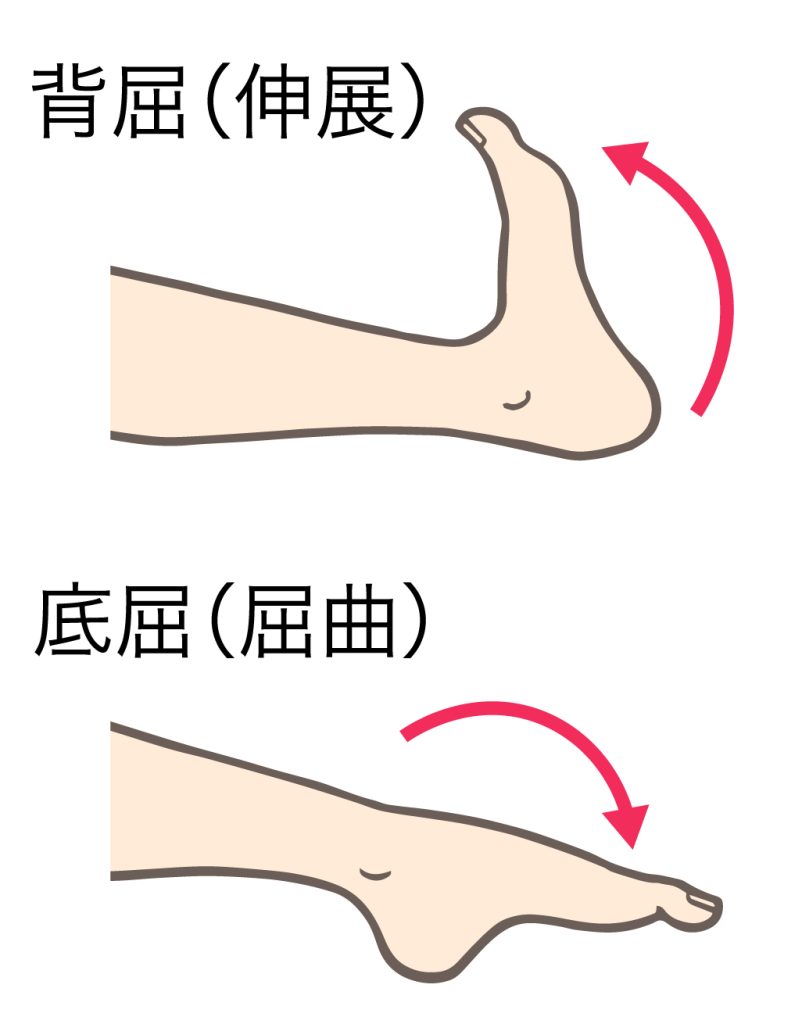

③足関節と反張膝の関係

足関節、足首に関しては分かりやすく背屈の角度が重要です。立位になることを考えると少なくとも足首は直角の角度で、つま先が上にも下にも向いていないような角度が最低限必要になります。

足関節の背屈が制限され底屈方向になった状態で立位を考えると、足首に対して脛が後方に傾くことになります。脛が後方に傾くということはその分太ももも後方に退かれてしまうので、これも反張膝の原因となります。

足関節が大きな原因となっている場合に、膝の筋力を強くするというのは直接的に関係がないので足首周囲の柔軟性を優先する必要があります。

このように反張膝を改善するために膝の筋力を強くする、高めるというのは本当に最も優先する事項なのかという事を考えながらどこにアプローチすることが重要なのかを決めていくことが必要です。膝を伸ばす力も必要ですが、最終的には膝だけではなくて下肢全体で伸ばすような力や各関節の動きが連動するような活動が重要になりますので、何を練習すればいいのかというのは療法士の方と相談しながら進めてください。

脳や神経系に対する専門的なリハビリをご希望の方は、お問い合わせください。

※リハビリ等に関する無料相談のみでもお気軽にお問い合わせください。

※リハビリ内容を詳しくお聞きになりたい場合には、経過や症状をお伝えください。

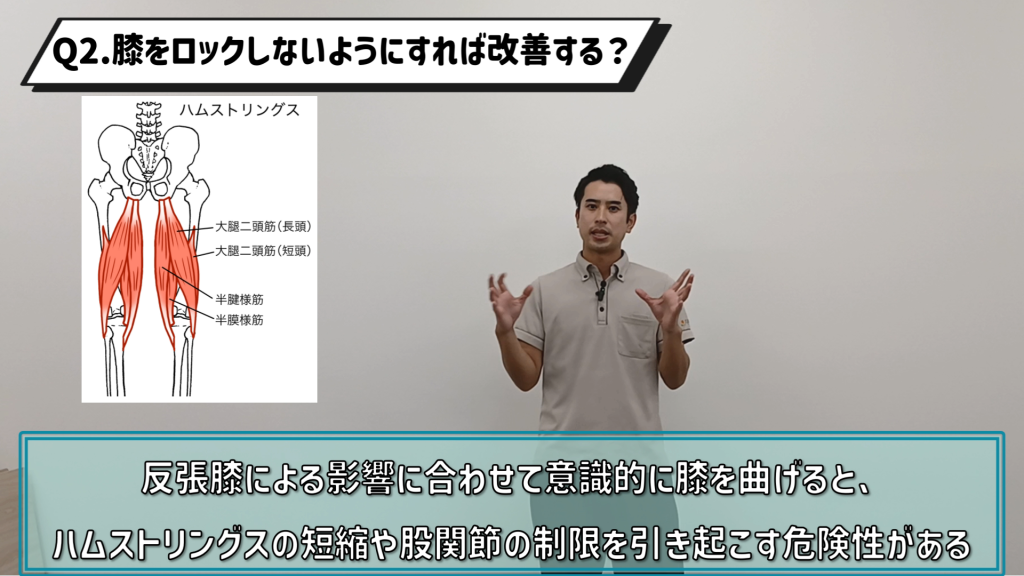

2.膝をロックしない様にすれば改善しますか?

次の質問は「膝がロックしないように練習すれば改善しますか?」という内容になります。

この質問をされる方の多くが膝をロック、反張膝が生じないように意識的に膝を曲げて立ったり、歩行されている場合があります。先ほどの膝関節と反張膝の関係についての内容で反張膝という症状は構造上では膝関節が曲がっています。その上でさらに膝を意識的に曲げて立つということは反張膝を出さないということにはなるかもしれませんが、根本的に改善するということにはならないので注意が必要です。

それに加えて反張膝を出さないように膝を曲げていることで、太ももの裏にあるハムストリングスが短縮してしまうことや股関節が曲がってしまうなどの症状も強めてしまうので、意識的に膝を曲げて立つ、歩くことが効果的にはなりません。

1つ目の質問で膝の筋力だけでは改善しないとお伝えしましたが、その中でも太ももの前の筋肉である大腿四頭筋の遠心性収縮は促すことが重要になります。

筋肉の活動にはいくつかその中でも遠心性収縮と求心性収縮が基本的な活動となります。

遠心性収縮:筋肉の繊維が伸びながら筋力を発揮することで、全身の筋肉で重要な活動

求心性収縮:筋繊維を縮める活動で、最も基本となる活動

大腿四頭筋の作用としては膝を伸ばすことで、この作用自体は求心性収縮となり反対の動きである膝が曲がっていく際の大腿四頭筋の活動が遠心性収縮になります。動作としては、階段を降りる際や歩行時に荷重して膝が曲がる瞬間などでこの遠心性収縮になることで膝関節をコントロールしています。

立位から椅子などに座る際の最初に膝を曲げるような場面で、膝のロックが外れてガクッと勢いよく曲がってしまう場合には大腿四頭筋の遠心性収縮が難しいというのが1つの原因にもなっており、このコントロールが難しいので反張膝になっているという風な視点でも考えられます。

しかしあくまで1つの要因であって、股関節や足首などの影響も混在しているので大腿四頭筋を鍛えればいいということではなく下肢全体として改善していくということには変わりはありません。膝や股関節などの機能を改善していくことで、立ち上がりや歩行において意識して膝を曲げなくても反張膝にならないようになっていきますので意識的に曲げるというのはかえってデメリットになる場合もあるのであまり積極的に行わない方がいいかなと思います。

反張膝を改善する最新の練習はこちら

動画内でも解説していますが、反張膝の改善には骨盤の動きも大きな要因となっています。

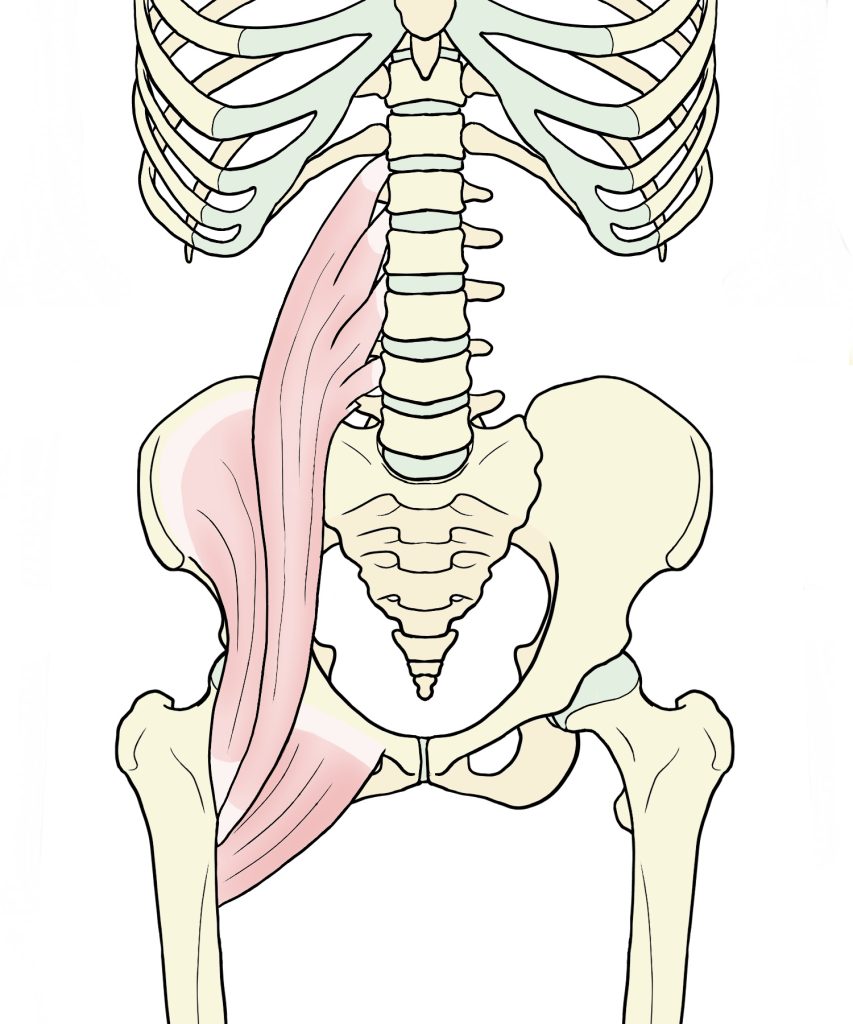

3.反張膝も姿勢が影響しますか?

最後に3つ目の質問になりますが、「反張膝の症状も姿勢が関係しますか?」という内容になります。

脳卒中に関する症状は反張膝だけではなく内反や下肢のつっぱり、上肢の機能など様々な場面で姿勢との関連性をが非常に重要です。姿勢というのは身体機能を表すもので、どこかの筋緊張が高い、低いことや感覚障害などいろいろな症状によって変化し続けるものであり、いつでもこの姿勢というものは本来好ましくありません。いろいろな姿勢、いろいろなパターンの姿勢を取れることでその分動きにも変化がありコントロールされていきます。これは反張膝においても姿勢を変化させることができることや調整できることで軽減することも可能になってきす。

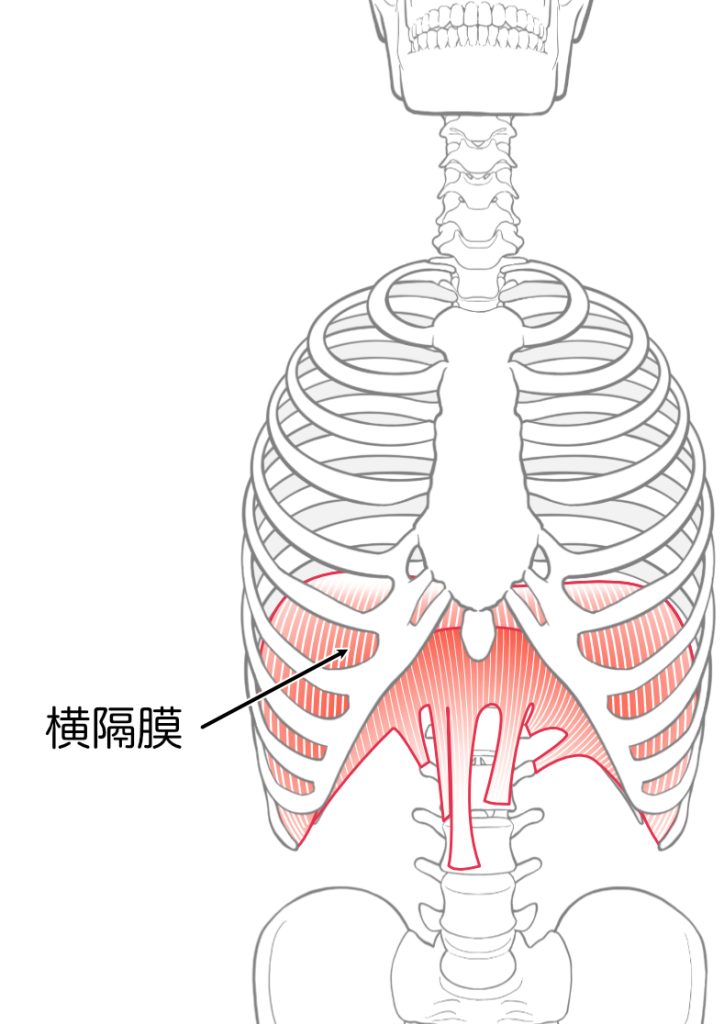

では反張膝が生じいてる方の特徴的な姿勢で一番のポイントは股関節です。1つ目の質問でもお伝えしたように骨盤の位置や腰の反りなどによって股関節が曲がりすぎているような姿勢になっている場合が多いです。ここをさらに細かく見ていくと、股関節が曲がっているので股関節を曲げる腸腰筋という筋肉が短縮していることや呼吸に使われる横隔膜という筋肉が硬くなっていることが多いです。

腸腰筋に関してはアプローチされることが多いですが横隔膜も非常に重要な部位で、本来横隔膜の作用は呼吸や姿勢コントロール、発声、嚥下などに使われています。この横隔膜が硬くなると腰の骨である腰椎を固定してしまい、柔軟な姿勢調整を阻害してしまうことや歩行においては下肢を振り出す際に股関節ではなく、骨盤やお腹周りから足を振り出すような動きが特徴的になります。

また横隔膜の柔軟性に左右差がある場合、麻痺側、非麻痺側の片側だけが硬くなってしまうことで体を横方向に傾けてしまうような場合もあります。横隔膜の硬さを軽減することで股関節の可動性、股関節が曲がる方向や伸びる方向に機能的に活動しやすくなっていきます。

横隔膜はあばらの骨を触ってみぞおちのあたりからはの字になっていて、一番下のあばらの骨のあたりから触ることができます。麻痺側、非麻痺側の硬さを確認していただきながら硬い方を重点的に、硬さが少ないほうでも一方の硬さから影響を受けるので左右行っていただくのが効果的になります。

横隔膜を緩める方法はこちらの動画

反張膝という症状も全身からの影響を受けているので、歩行前や立ちあがり動作の前などに組み合わせて行っていただくと効果的になりますので参考にしてみてください。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

4.まとめ

今回は反張膝に関する3つの質問を解説しましたが、他の症状と同様に膝以外からの影響も考慮しながらリハビリを進めていくことが必要です。

反張膝という膝と言う文字が入っているので膝だけがコントロールされづらいと考えてしまいそうですが、関節や動きと言うのは他の関節との連動がどのようになっているのかという部分が非常に重要になります。特に脳卒中後の麻痺という点では、1つの筋肉の活動だけを集中的におこなっても上手く動きが連動しないことも多いので、各症状を全身状態、全身運動の中で高めていくことが必要な場合が多いです。

反張膝に関しても、股関節はどうなっているのか、足首、体幹はどうなのかなどを感じながら練習を選択してください。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設