トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中後遺症を改善する関節の考え方とは⁉筋肉のアプローチだけでは得られない感覚

脳卒中後の後遺症として麻痺や失調、感覚障害など様々な症状がありますが、どの症状においても動きづらさやぎこちなさを感じるかと思います。

では楽に動くには、スムーズ動くにはどういった身体部位にアプローチする必要があるのか療法士の方への内容も含めて解説していきます。

力強く動けることが本当に楽なのか、それとも力強く動いてしまうのは麻痺や失調があるからなのか、そういった部分を知っていただきより身体を楽に、しなやかに動くために必要な内容をお伝えしていきます。

🔍こんな方におすすめ

・筋力はあると言われるのに動きがぎこちなく感じる

・筋トレしているのにスムーズに動けない

・動きの中で関節がひっかかるような感覚がある

現在のリハビリでこんなお悩みはありませんか?

当施設は自費リハビリ施設で、保険内のリハビリだけでは不足している現状を打破するために自費/保険外でリハビリを提供しています。自費でリハビリ?と思われる方もいるかもしれませんが、退院後のリハビリは入院中に比べると極端に減少してしまうのが現実です。

退院後でも改善する方がいるのに保険内では制度や制限があり、療法士にとっても「もっとリハビリをすれば良くなるかもしれないのに」と現実と理想を感じています。

自費リハビリ(保険外リハビリ)は時間や頻度、場所などの制限がなくリハビリを受けることができます。退院後の生活やお身体の状態に合わせてご自身・ご家族で選択し改善の可能性を広げることができます。

当施設のリハビリ内容や理論などはYouTubeで発信していますのでご視聴ください。

変われる・改善できる可能性を見つけ、一緒にゴールを目指しませんか?

目次

①楽に動けるスムーズに動けるとは

②関節の動きから動作へ

③本当に力が足りていないの?

④関節の動きを感じる練習

⑤おわりに

動画でご視聴されたい方はこちら

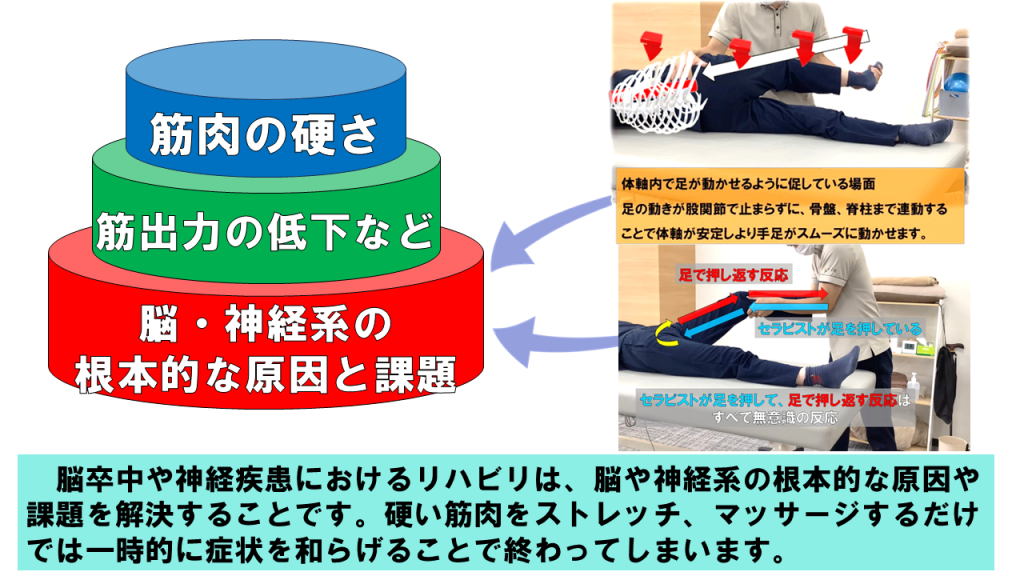

脳卒中後のリハビリでは、筋肉を活動させることや硬さを和らげるなど筋肉に注目されやすいですが関節や骨の情報も体を動かすことには重要です。

①楽に動けるスムーズに動けるとは

ではまずは楽に動ける、スムーズに動けるとはどういった事なのか患者さんであれば非麻痺側を動かしながら感じてほしいのですが、例えば腕を挙げ降ろしする、肘を曲げ伸ばしする、こういった動きで筋肉の活動はほとんど感じないはずです。

筋肉の活動を感じないと言われると反対に意識が向いて感じてしまう方もいらっしゃるかもいれませんが、重たいものを持つ、坂道をたくさん歩くなど、体に強い負荷がかからない限りは、筋肉の活動している感覚は認識されません。

では体を動かしたとき、「楽に動かせるな~」と感じる時に何を感じているのか、それは関節の動きです。リハビリをされていて姿勢や筋緊張、運動コントロールなど様々な要素からアプローチした後に「あ!動かしやすい」、「歩きやすい」と感じた時に何を判断基準に感じているのかは関節の動きになります。

療法士の方であれば、場合によっては筋肉の活動へ意識を向けてもらうことも必要な場面もありますが最終的には関節がスムーズに滑らかに動く感覚が必ず必要になります。

②関節の動きから動作へ

関節の動きも最終的には意識されずに動作そのもの、例えばコップに手を伸ばすであればコップを持って水を飲むという動作、行為自体に意識を向けていくことが重要になります。

患者さんが麻痺側の手足を動かしている時に力を込めて動かしている、どうしてもこわばったり、つっぱってしまうのは麻痺があるから、失調があるから力が出ていないと感じることもあるかと思いますが、本当に力が弱いだけなのかをより深く考えていく必要があります。

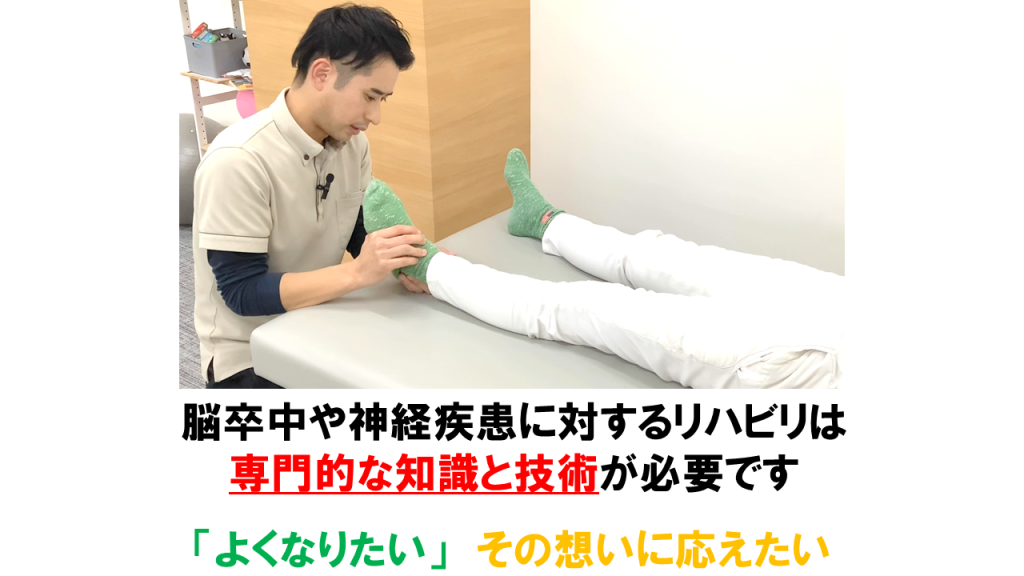

脳卒中の各症状の改善には、根本となる脳や神経系へのアプローチが重要です。

③本当に力が足りていないの?

当施設では力を込めている、腕や足が硬くなってしまう、その時点で筋出力はされているはずと考えています。

ですが先ほどの楽に動かせるためには、関節の動きへ意識を向けなければいけないですが筋出力が過剰、強くなりすぎてしまって本来感じることができる関節からの感覚、固有感覚が認識されづらい状態になっていると解釈しています。

実際に患者さんへこういった話を伝えた際にも聞かれますが、そもそも筋肉が働かないと、関節自体が動かないんじゃないかと思う方もいらっしゃるかと思います。

確かに筋肉が活動することで関節が動いて、その関節の情報を感じ取っていることにはなりますが、動く前、力をいれる前に関節の情報をどれだけ患者さんに届けられるか正確に感じてもらえるのか、そこが筋活動自体をコントロールするために必要な要素です。

そのために皮膚や筋膜、筋肉、腱や靭帯などに刺激を与えて体の応答を調整して関節の位置が保てるような姿勢、筋緊張へ近づけていくようなリハビリが重要になります。

ここが大前提にないと筋肉を動かす、鍛えることが優先されてしまい、患者さん自身も筋肉の動きや活動に意識が向き過ぎてしまって最終的な動作や行為に結び付きづらくなってしまいます。

では筋肉ではなく関節の動きを強調する、意識するためにはどのような事が必要なのか一部自主リハビリも含めて紹介していきます。

④関節の動きを感じる練習

それでは関節の動きを感じやすくするためにはどうすればいいのか、大きなポイントは関節に圧を加えていきます。

肘の動く感覚であれば、前腕を持って肘に向かって軽く押していきます。こうすることで肘の関節が上腕骨と前腕の骨(橈骨と尺骨)で構成されていることが強調され、結果として肘関節を認識されやすくなります。

視床出血など感覚障害があって関節の感覚がわかりづらいという方でも筋肉のこわばりが軽減しますので、感覚障害の程度など関係なく行っていただける内容です。

これを実際のリハビリで療法士の方が行う場合には、出来るだけ末梢である指先や手首から手首、肘、肩など各関節への圧迫をして関節の位置、感覚を高めながら一緒に動いていくことで筋出力そのものの調整やコントロールに繋がっていきます。

以前、小脳性運動失調のリハビリ動画の中で今回の関節の動きを強調しながら筋出力を調整、コントロールしている場面があります。

失調や麻痺では異なる部分もありますが、関節の動き自体は誰もが必要な要素になります。麻痺の方であればまずは上肢や下肢全体ではなく、1つの関節からはじめて徐々に複数の関節をコントロールできるようにアプローチすることが多いです。

理由としては、小脳性失調では全体の動きとしては動かせる部分が多いですが特に出力をコントロールすることが難しいです。麻痺の症状というのは、動き始める、動きを止める、力を抜く、各関節の協調的な動きなどが難しいので、最初から腕全体へアプローチしても個人差はありますが、腕全体をコントロールすることが難しい場合があります。ですので段階的に、動きに関与する関節の数を調整しながらアプローチしていくことが多いです。

トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

⑤おわりに

今回は楽に動くためには関節の動きが大切ですという内容でしたが、もちろん筋活動も大事です。大事ですがそれ以外の要素や改善するための1つのきっかけとして有効な手段となりますので自主リハビリや療法士の方であればぜひ臨床に活かしてみてください。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設