トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

【脳卒中 小脳性運動失調の原因】揺れる 重い 硬い

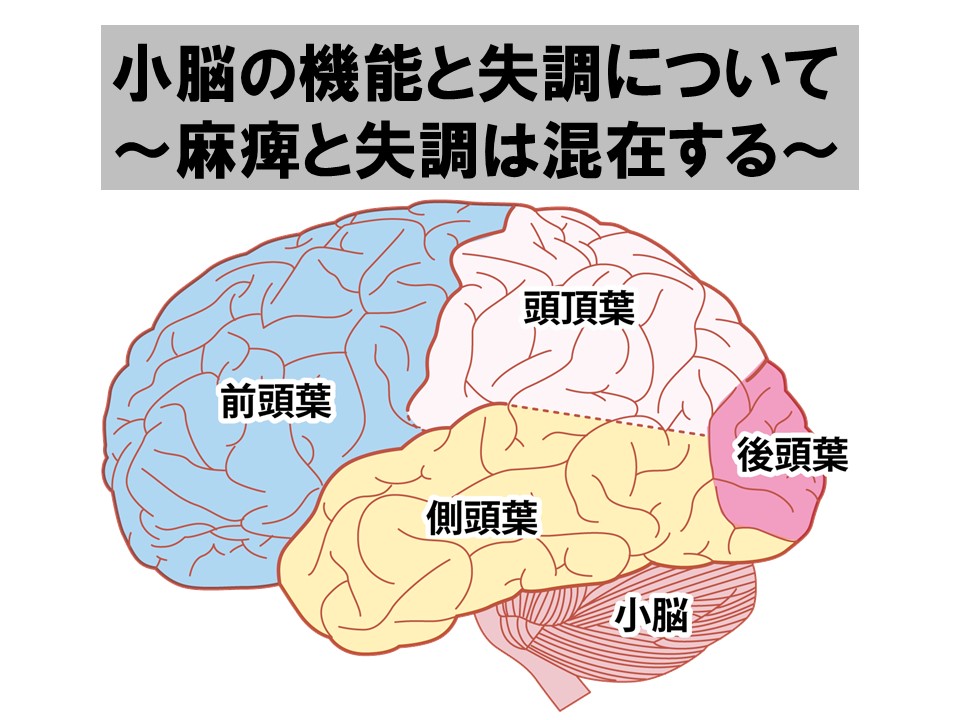

脳卒中の後遺症として一般的に知られているのは、麻痺ですが発症部位などによって「失調」という症状がみられることや麻痺と混在していることがあります。

今回の内容は、小脳性の失調についてお話していきたいと思います。

麻痺と言われていても失調が混在している可能性もあります。

・手足が揺れる

・手足を動かすときに重く感じる

・筋肉が硬いといわれるけど自分ではわからないなどの症状がある方は参考にしてください。

小脳性運動失調の自主リハビリこちら

自主リハビリにおいても動かすだけではなく、何のために動かすのかという理論が重要です。

☆目次

・小脳性失調とは

・小脳の機能とは

・小脳へ正しい情報を送るには?

・手足、体の重さを感じとれる

・運動の強さを感じとれる

・筋肉の硬さを感じとれる

・眼振について

・まとめ

〇小脳性失調とは

失調とは、「筋肉をバランスよく協調的に活動することが困難な状態」です。歩く、手を伸ばすなど動く際は、1つの筋肉ではなくいくつもの筋肉が同時に活動しています。

この同時に活動することが協調的という意味になります。

例えば肘を曲げるために、肘を曲げるいくつかの筋肉が活動しますが、反対に肘を伸ばす筋肉が活動してしまうなどが失調と言われる症状です。

また小脳失調の特徴として、安静肢位といわれる仰向けなどでは筋緊張の低下がみられます。

反対に運動時には筋緊張が高くなりすぎてしまう傾向にあります。

小脳失調のリハビリで重錘を手足につけて行うことは有名ですが、重錘の重さで動いた時の重さが分かりやすくなる、抵抗感が増してコントロールしやすくなるなどの効果が期待されます。

しかし重錘を外した後は、重錘から受ける重さが減りコントロールが難しくなるので、いつまでやるかなど時期が重要になります。

〇小脳の機能とは

小脳の機能には大きく2つあります。

・運動調節

・姿勢制御

小脳の特質的な機能は、動いている間にリアルタイムで運動を調整、修正するという事です。

また調整に必要な情報の多くは筋肉から受けています。

脳の大脳皮質で運動のプログラムを行い、実際に動いた時に、プログラムとズレている、違う動きが無いかなどを小脳は感知し修正しています。

この修正に至るまでに、大脳皮質から正しい情報が送られてくることと、筋肉からも正しい情報を受け取れるかが重要なポイントになります。

筋肉からの情報としては3つ

・運動の速さ:筋肉がどれくらいの速度で伸びているか

・運動の距離:筋肉がどれくらい伸ばされているか

・運動の方向:1つ1つの筋肉がどの方向に動いているか

これらの3つの情報が正しく小脳へ送られることで、運動の誤差も正しく修正されます。

〇小脳へ正しい情報を送るには?

小脳へ運動の速さや距離、方向の情報を正しく送るための条件は3つ

・手足、体の重さを感じとれる:左右の手足の重さを同じように感じれる

・運動の強さを感じとれる:どのくらいの強さで手足を動かしているのか

・筋肉の硬さを感じとれる:筋肉を触られたときに、硬いのか柔らかいのか感じれる

この3つを詳しく解説していきます。

脳や神経系に対する専門的なリハビリをご希望の方は、お問い合わせください。

※リハビリ等に関する無料相談のみでもお気軽にお問い合わせください。

※リハビリ内容を詳しくお聞きになりたい場合には、経過や症状をお伝えください。

〇手足、体の重さを感じとれる

本来、左右手足の重さ(質量)は同じです。しかし手足を重く感じ過ぎてしまうことで動かす際に力が入りすぎて、物を勢いよく掴んだり歩行での足の振り出しが強くなりすぎてしまうなどの症状につながります。

手足の重さを正しく感じるためには、仰向けで肩や股関節が90°屈曲位の姿勢が有効的でこの手足の位置で、重さを感じるだけです。

この手足の位置は関節が安定し、筋力は最低限でのコントロールが可能になります。

上肢の場合は非麻痺側上肢で補助したり、下肢は手で補助してもいいですが、可能な方はご家族などに協力してもらいながら行ってください。

〇運動の強さを感じとれる

運動の強さは手足にどれくらいの力を入れたら、動かせるのかということです。

例えば腕の重さが5kgであれば、5kgを支えるだけの力が必要で、強くても弱くてもコントロールできなくなってしまいます。これが物でも同じで、ペットボトルを持とうとした際にはペットボトルを支えるだけの力が正しくコントロールできる必要があります。

1つ前の重さを感じ取れるという内容を合わせて、重さに対して正しい力を出力することがスムーズな動きにつながります。

重さに合わせた力のコントロールは、自身の体の重さを正しく感じとれることで正確性が増していくことになります。

力の強さの練習は視覚的にも分かりやすいように、握ったり押したりすると形が変化する柔らかいゴムボール(百均などに売っている)などがおすすめです。

手で押したり、足で踏んだりして力の強弱を変えながら行ってみてください。

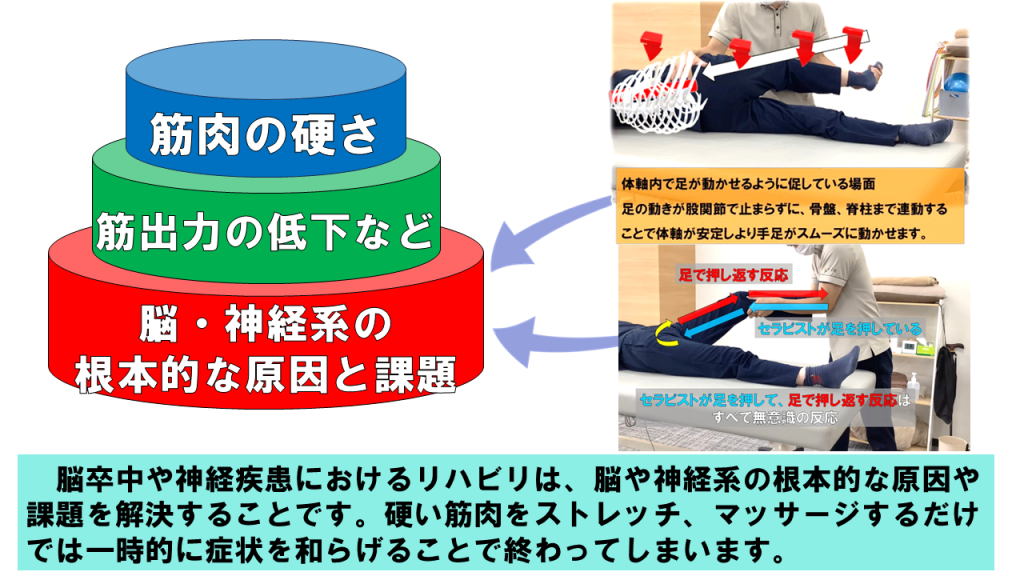

〇筋肉の硬さを感じとれる

小脳疾患の多くは筋肉からの情報に誤差があります。

実際は筋肉が硬いのにあまり硬く感じない、反対に柔らかいのに硬く感じるなど。筋肉はゴムの様な性質で伸び縮みしており、硬さが強くなるということは抵抗力が増すということになります。

関節を動かした際に、「筋肉が硬い」という情報が脳へ届くとより強い力で関節を動かそうとします。

しかし実際には筋肉の硬さがそれほど強くない場合、関節が動き過ぎてしまい手足の揺れの原因につながります。

リハビリで筋肉の硬さを軽減させますが、筋緊張は人それぞれ異なり変化させた筋緊張や姿勢は、脳が快不快を判断して快であれば定着していきます。

安定した筋緊張から筋緊張そのものをコントロールできる幅が増えることで、筋肉の硬さを感じとることができるようになっていきます。

〇眼振について

小脳疾患の患者、ご利用者様の場合、眼振(眼球運動失調)が見られる事が多いです。小脳は全身の筋肉のコントロールを司っているため、眼球を動かす筋肉へも影響してしまいます。

眼球を動かし見えている情報と自身の体を比較し、体が真っ直ぐか、どこにいるのかなどを把握しています。

しかし眼振が生じることで、体の垂直位や距離感などが障害されバランスを保つことが困難になる方もいらっしゃいます。また人は動くものへ無意識に眼球を動かすので、リハビリや自主リハビリ中の環境設定も考える必要があります。

例えば、歩行訓練中に人が横切るなどした場合に眼球で追った瞬間に眼振が強くなり、不安定になるなど。

眼振への介入は眼球の動きをコントロールしている、外眼筋そのものにアプローチすることをお勧めします。

〇まとめ

失調を軽減するためには

運動前の筋肉の状態~運動中まで常に正しい情報を脳へ送ることが重要です。

麻痺のリハビリと異なるのは

運動プログラム自体に大きく問題はないので

運動コントロールをどの側面から高めていくかという点になります。

今回は小脳性の失調についてでしたが、麻痺の症状に混在して小脳の機能が過剰に活動していることもあるので丁寧な評価、リハビリが求められます。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

リハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

〇さいごに

小脳の機能を理解することで、リハビリや自主リハビリの内容は大きく変わります。

どんな情報を体に与えてあげるのか、どんな運動をすればいいのかなど少しでも参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設