トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

【脳卒中 構音障害と舌の動き】姿勢と横隔膜

脳卒中による言語障害は大きく失語症と構音障害に区別されますが、今回は構音障害について、特に舌の動きを姿勢から考えていきたいと思います。

舌運動による構音障害は、タ行やナ行、ラ行などで非常に重要です。

この記事では舌の神経や舌運動と姿勢、特に横隔膜との関係性を説明しながら自主リハビリを紹介していきます。

〇目次

・舌に関係する神経は?

・舌の4つの機能

・舌の動きと姿勢の関係性

・舌の動きを改善するための姿勢制御

・舌運動を改善するリハビリ

・舌運動を改善する自主リハビリ

〇舌に関係する神経は?

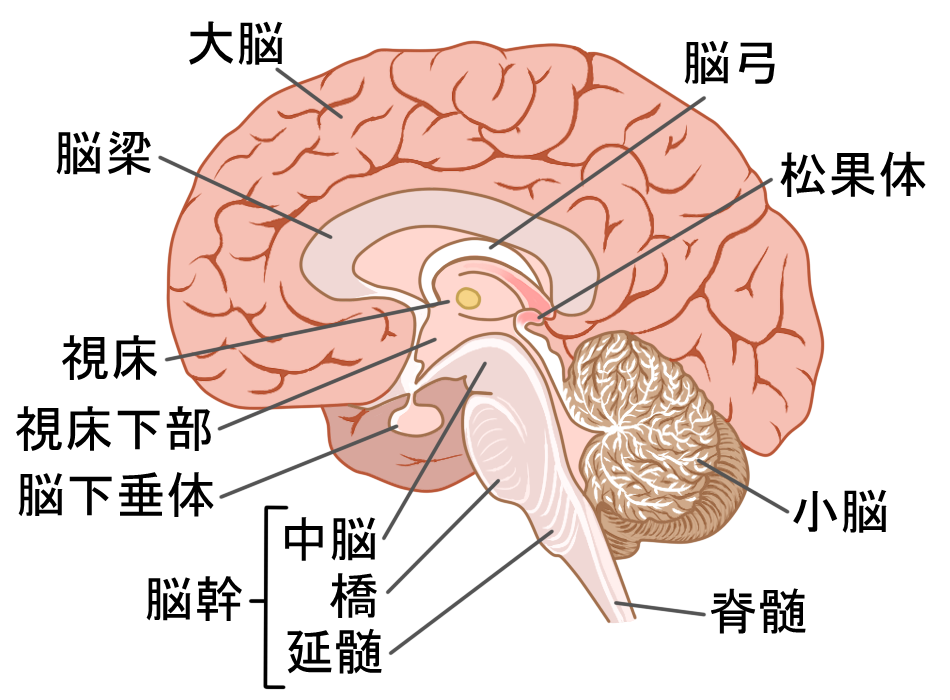

構音障害に重要な舌の動きをコントロールしている神経は、脳神経の舌下神経と言われるものです。

舌は神経が密集している器官で感覚、味覚、運動の3つの要素がありそれぞれ神経が異なります。

〇舌の神経系

感覚:舌の前2/3は三叉神経、舌の後ろ1/3は舌咽神経

味覚:舌の前2/3は顔面神経、舌の後ろ1/3は舌咽神経

運動:舌下神経

今回のテーマである構音障害に対する舌運動に関する舌下神経は、脳幹という部位の延髄にあります。

脳卒中の中でも発症部位が脳幹、小脳、大脳基底核では構音障害を生じる可能性が高くなりますがその他の発症部位でも症状をきたす場合もあります。

また発症部位に関わらず、舌運動による構音障害が見られる場合は姿勢の影響が考えられます。

〇舌の4つの機能

舌には構音障害と密接に関係する動きを含めて、大きく4つの機能があります。

1. 味覚(味を感じる)

・舌には味蕾(みらい)と呼ばれる味覚受容器があり、甘味・酸味・塩味・苦味・うま味を感じ取る

・前方2/3の味覚は主に顔面神経(鼓索神経)、後方1/3は舌咽神経によって伝達される

2. 咀嚼・嚥下の補助

・食べ物を口の中で転がして歯に運び、かみ砕きやすくする

・嚥下(飲み込む動作)では、舌が食塊(しょっかい)を喉の奥に送り込み、この動きは主に舌下神経によってコントロールされる

3. 発音(言葉を作る)

・舌は「ラ行」「タ行」「サ行」などの子音や、母音の調音に不可欠

・正確な発音には、舌の細かな動きが必要で、これも舌下神経の運動機能によって制御

4. 触覚・温度感覚

・舌は食べ物の質感(ザラザラ・滑らかなど)や温度(熱い・冷たい)を感じ取る

〇舌の動きと姿勢の関係性

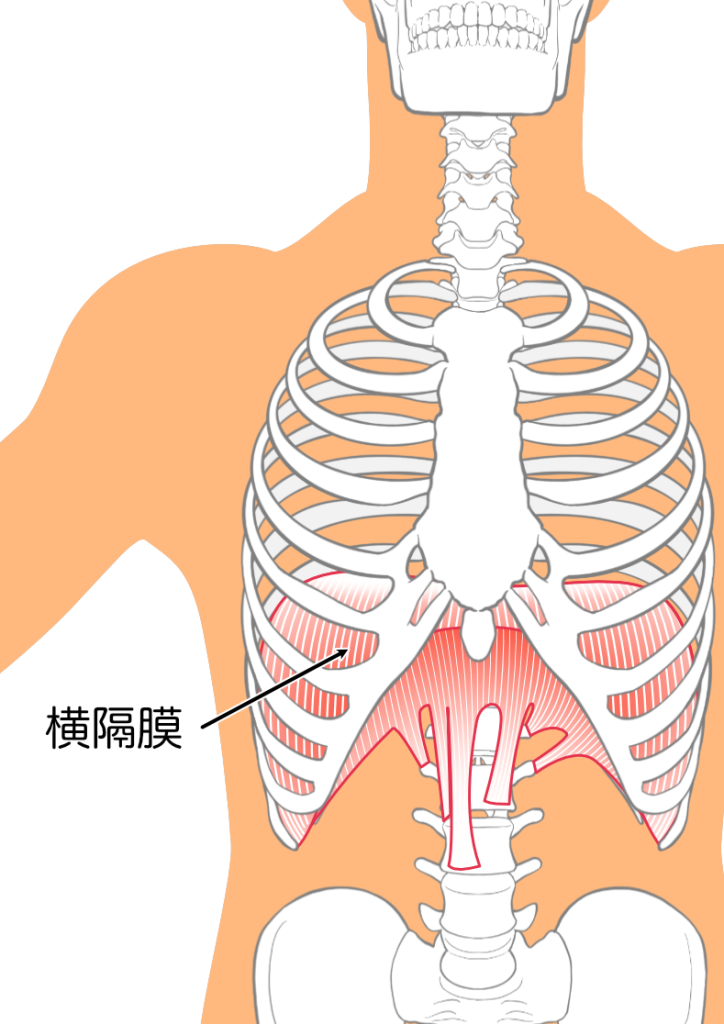

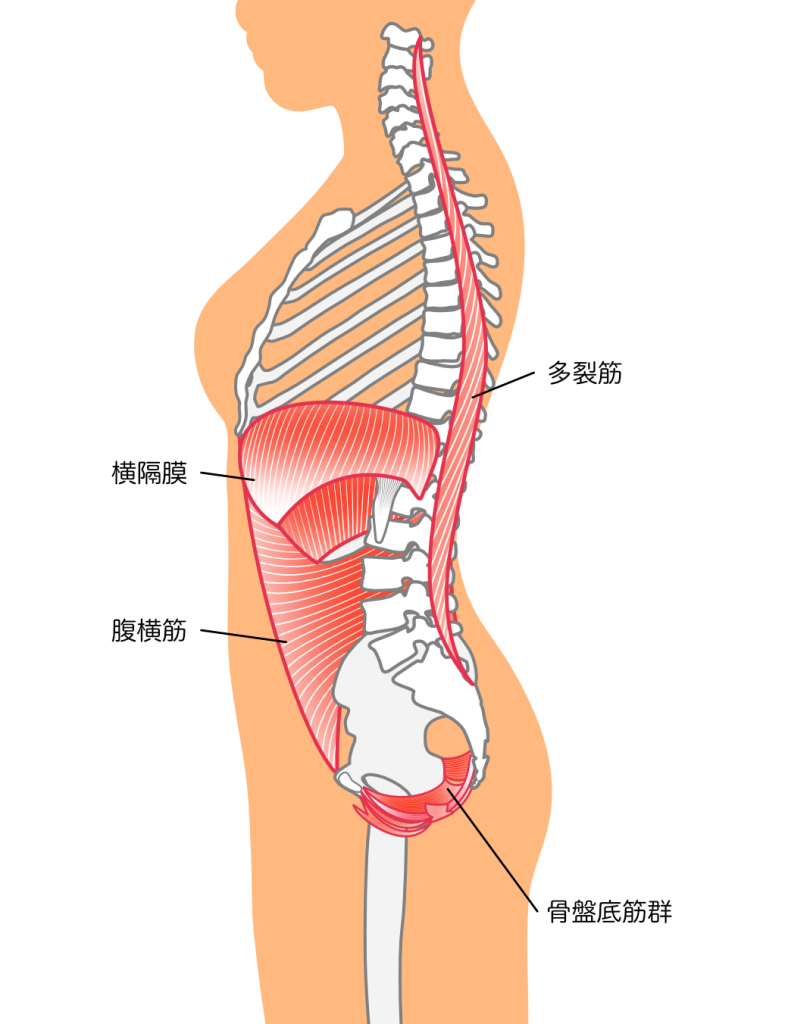

舌の動きと姿勢の関係性は、横隔膜という意識して動かすことのできない筋肉の影響があります。

〇横隔膜の機能

・姿勢制御

・呼吸

・発声

・嚥下

〇横隔膜の位置

・起始:剣状突起、第7〜12肋骨、第1〜4腰椎

・停止:腱中心

この横隔膜と舌は筋膜の繋がりによって体の内部で連結しています。

体の内部で連結しているということは、横隔膜の位置や硬さはそのまま舌へ影響する可能性があるということです。

特に姿勢が体幹の屈曲や傾きが見られる場合に、舌が姿勢の影響を受け横隔膜に引っ張られることで動きが制限されやすくなります。

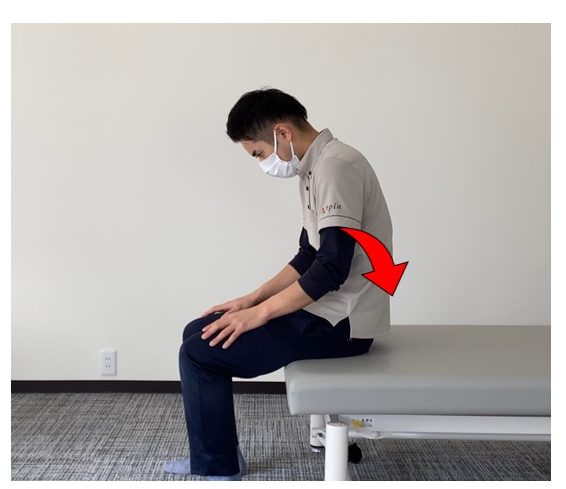

写真のように麻痺側側へ姿勢が傾くと対角線上に舌を引き込み、左に重心が傾くと右への舌運動が制限されやすくなります。

横隔膜は腰(腰椎)に付着しているので、体幹の屈曲が強い場合も横隔膜が後方へ引っ張られ、舌も同じように後下方へ引き込まれやすくなります。

〇舌の動きを改善するための姿勢制御

先ほども紹介した横隔膜の機能は4つ

・姿勢制御

・呼吸

・発声

・嚥下

この4つの機能において最も重要なのは呼吸ですが、発声や食事における嚥下(誤嚥などを防ぐ)などを正確に行うためには姿勢制御が大切です。

この姿勢制御における横隔膜の機能が無意識に行われることで、舌運動が行いやすくなります。

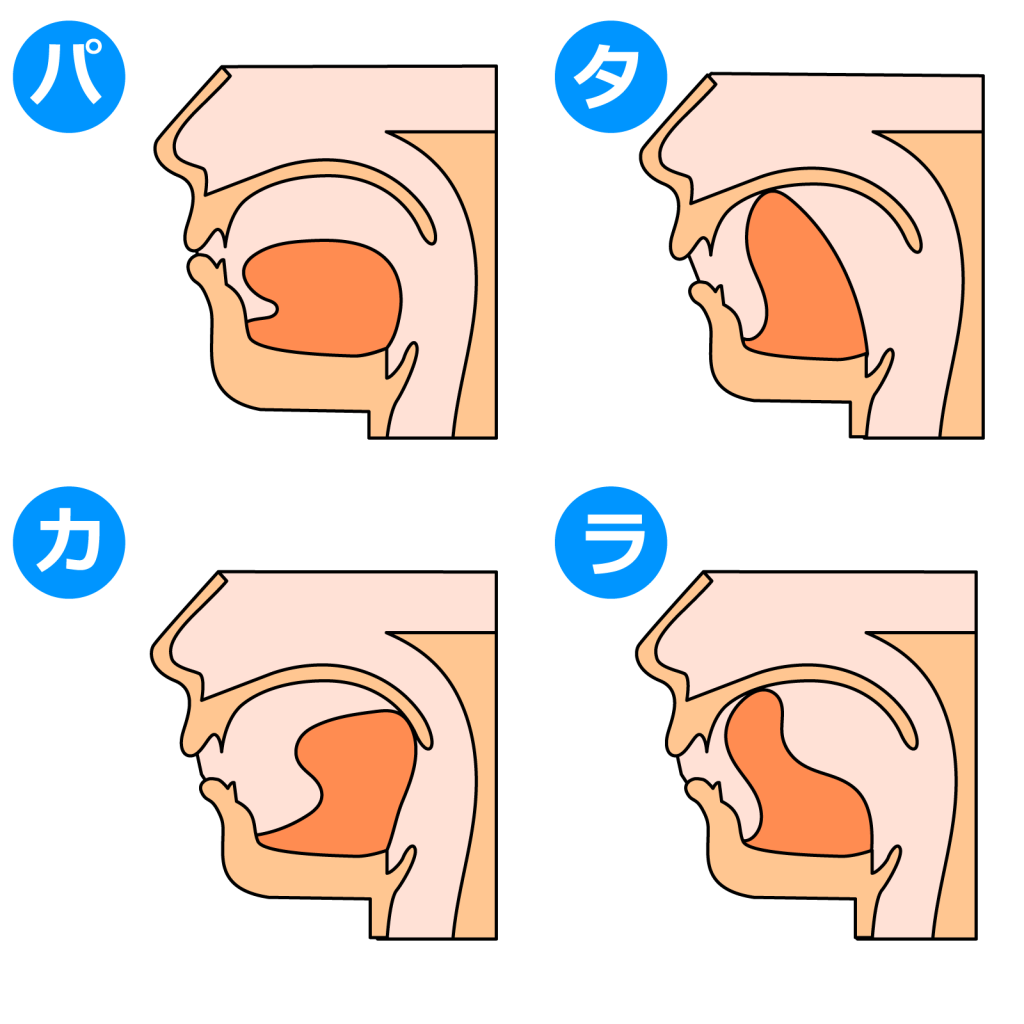

発声練習でも多く使われている「パ・タ・カ・ラ体操」は口唇や舌の動きを促す効果があり、図のように発声する音によって、舌運動は異なります。

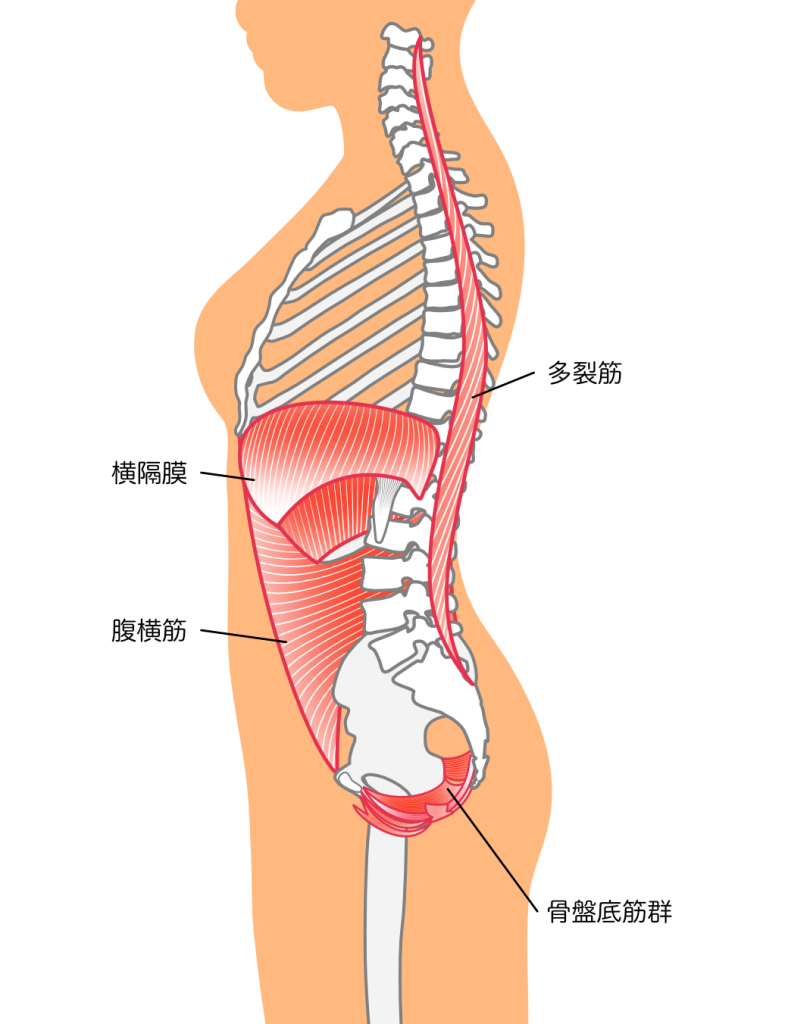

これらの舌運動を可能にするための姿勢制御には、コアマッスル・インナーマッスルが重要です。

コアマッスル、インナーマッスルと呼ばれる4つの筋肉(横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋)がお腹~背中にかけて安定することで腹圧が保たれます。

その結果、姿勢が安定し横隔膜の硬さを軽減し舌運動を改善することができます。

姿勢を含めた体幹機能についてはこちらの動画がおすすめです。

体幹機能は今回のテーマである構音障害、発声だけではなく手足の動きなど様々な関連があります。

〇舌運動を改善するリハビリ

舌運動を改善するためのリハビリは、姿勢から評価、介入することが多いです。

舌の硬さにもよりますが、姿勢制御だけでは改善しづらい場合は舌自体への刺激なども必要になる場合もあります。

舌運動がしづらくなっている方の姿勢は、体幹屈曲、もしくは股関節の安定性が低下していることが多いので重要なポイントとなるので特に評価や介入することが求められます。

体幹の姿勢コントロールが向上することは、横隔膜の機能向上と繋がり舌運動の改善を促す効果を期待できます。

舌を動かす練習をされている方は、練習時の姿勢を工夫することでより舌運動を促すことができます。

姿勢を調整するリハビリ、自主リハビリを実施しながらもご自宅で座位姿勢で腰部分にクッションを入れたり、テーブルに手をついて体幹の屈曲を軽減し舌運動を促すなどの工夫も必要です。

実際のリハビリ場面では、姿勢のコントロールできる幅と肋骨の硬さや傾きなどを見ていきますが、特に体幹の屈伸、側方への重心移動は体幹の安定に必須な要素です。

〇舌運動を改善する自主リハビリ

それでは構音障害を軽減、改善するための自主リハビリを5つ紹介していきます。

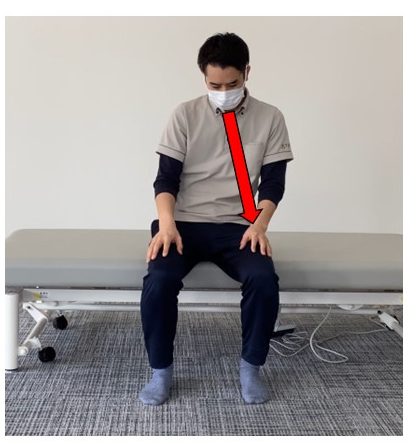

1.体幹の屈伸

体幹は伸びている状態の方が筋肉は活動的ですが、常にその姿勢でいることが最善ではありません。

写真のように体幹を伸ばしたり、曲げたりできる前後の幅が重要になります。

体幹の屈伸だけではなく、この姿勢だけが良いということはなく柔軟に姿勢を変えることができるのが理想の姿勢コントロールです。

動ける幅が向上することは、体幹の安定に繋がり舌の引き込みを軽減します。

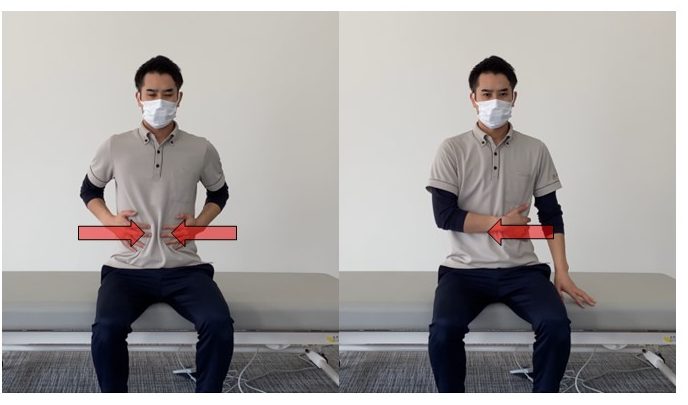

2.左右への重心移動

体幹の屈伸と同様に左右へも動ける幅が大切となります。

左右への重心移動は、股関節の安定性を高めるうえでも非常に重要な動きになります。

また横隔膜が付着している下部肋骨の動きも促せるので有効的です。

3.仰向けで上肢挙上

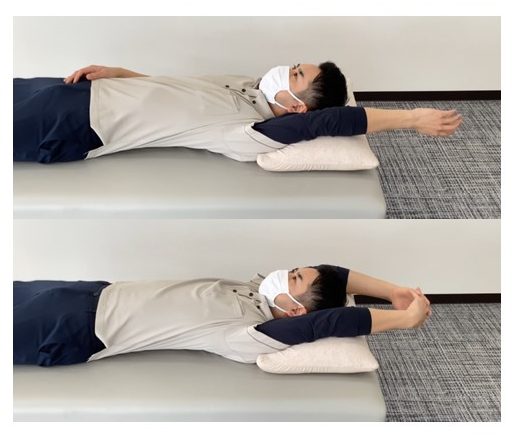

自主リハビリで行っている方も多いですが、仰向けで上肢を挙上します。

腕の動きに伴い肋骨が開き、背骨を伸ばすことができます。麻痺側の肩が痛いなどの場合は、非麻痺側上肢だけでも効果は期待できます。

挙上し2~3回呼吸して降ろすを繰り返すことで、横隔膜の柔軟性を高めることができます。

4.下部肋骨の可動性向上

下部肋骨は左右へ開きながら動いています。

その動きを促すことで、横隔膜の可動性も引き出しインナーマッスル活動で体幹の安定につなげていきます。

ご家族にご協力いただける場合は、左右同時に行うと効果的です。

また写真では座位ですが、仰向けでも可能です。

①息を吐く際に軽く押す

②息を吸う際は、吐くときに押していた力の半分で押し続ける

10回程度行うことで徐々に下部肋骨が開き、呼吸が深くなっていきます。

5.立位での舌運動

全身の筋肉は仰向けより座位、座位より立位で活動的になります。

舌運動や発声などにおいても体幹の安定は必要になるので、立位で行うこともあります。

特に体幹や股関節の伸展活動(関節角度ではなく、支えようとする活動)を高めることで舌運動を促します。

立位姿勢が可能な場合は、現在行っている舌運動の練習や発声を立って行うことも有効的になります。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

〇さいごに

舌運動の低下による構音障害では、横隔膜と姿勢からの影響を考慮する必要があります。

舌の動きだけを練習されている方は、体幹や股関節の安定性や姿勢などを加えて行うことでより質の高い練習が可能です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設