トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

【脳卒中/片麻痺】腕が挙がらない、伸ばせない原因を正常動作から考える リーチ動作と挙上動作

上肢のリハビリにおいて、前方に手を伸ばすリーチ動作や腕を挙げる挙上動作は重要な要素です。

この2つの動きから様々な生活動作へ繋げていくことができます。

今回の記事では、リーチ動作と挙上動作における動きの本質とそれぞれの動作がどのような改善へ繋がっていくのかをご紹介していきます。

上肢の重さや関節角度などの情報をどのように理解するか

こちらの練習で紹介している下方リーチは、重力の要素を除くことがでいるので腕が重く感じる方に有効的です。

〇リーチ動作と挙上動作を考えるための3つの要素

まずはリーチ動作と挙上動作を改善し、生活動作に繋げるためにどのような運動要素が含まれているのか考えていきます。

2つの動作を考えていく際に重要になるのが、コントロールする関節の数、重力方向、腕の長さの3つになります。

この3つの視点から運動を分析していくことで、実際の生活に必要な動作を改善するためにはリーチ動作、挙上動作のどちらは優先的にリハビリしていくことが効果的なのか明確になります。

それぞれの動きに3つの要素を当てはめて説明していきます。

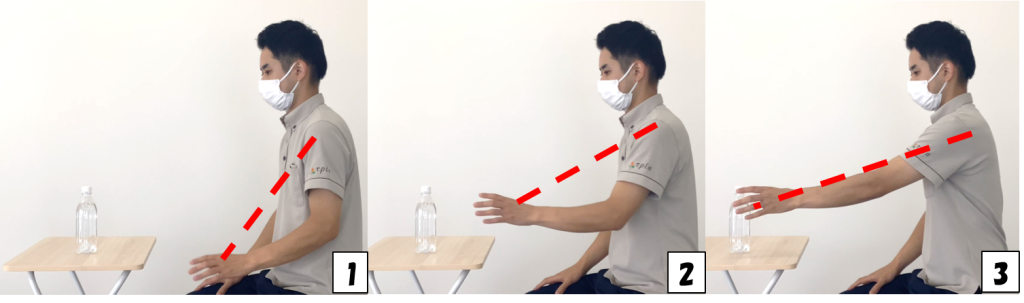

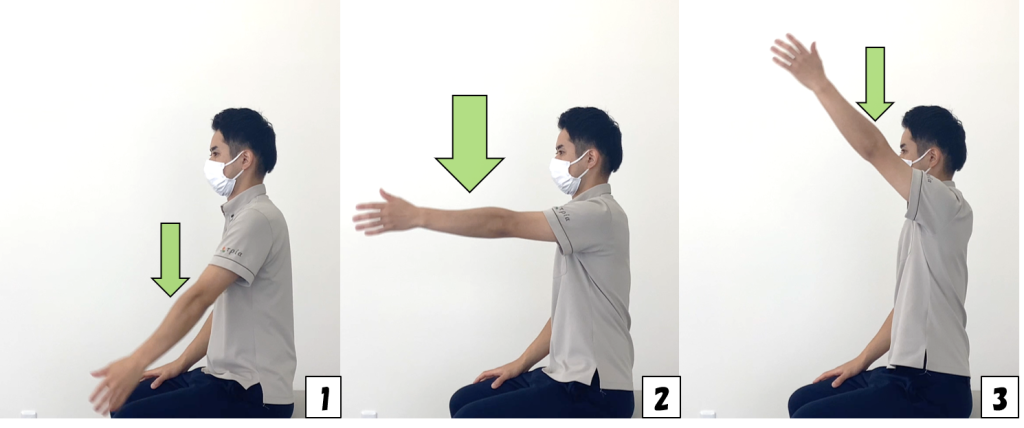

〇リーチ動作

リーチ動作でコントロールする主な関節は、肩関節と肘関節、そして物を掴むためには手関節(手首)になります。

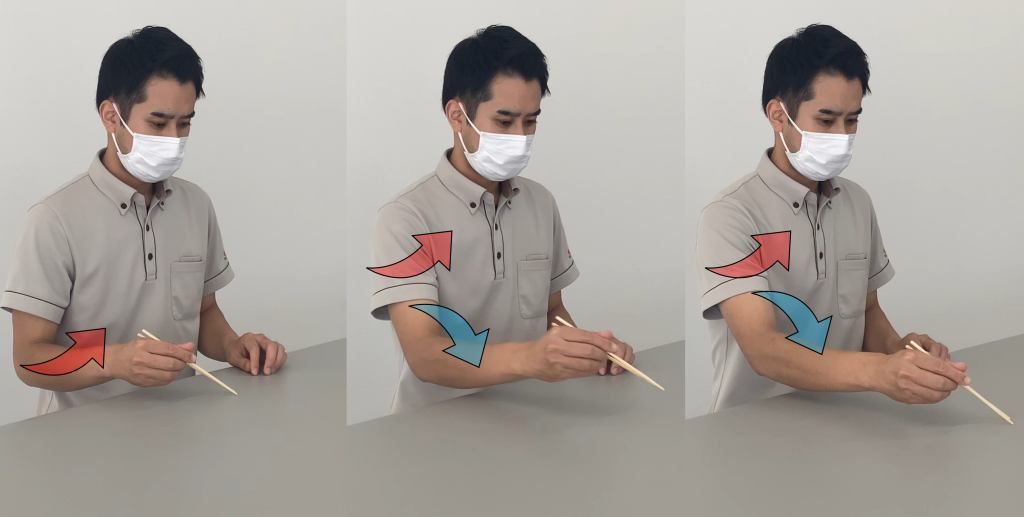

動きはじめでは、肘関節は屈曲しますが徐々に伸展活動へ切り替わります。(※赤矢印:屈曲活動、青矢印:伸展活動)

肘の伸展活動に協調しながら肩関節の屈曲活動が開始することで、前方へ手を伸ばしていくことが可能になります。

この肘の屈伸の切り替えと肘・肩関節の複数の関節コントロールでリーチ動作は構成されています。

つぎに重力方向では動かし始めには、前腕部のみで徐々に上肢全体へ負荷がかかり始めていきます。

腕が前方に伸びていくと上腕部にも重力がかかっていきますが、上肢全体が重力に抗しているという表現よりも上肢が重力に順応しながら前方へ動かしている応答です。

腕の長さでは、肘が伸びていくことで支点となっている肩関節から徐々に長さが増えていくことになります。

支点である肩関節からの長さが変化することで、重力の影響がなくとも上肢全体を支えるための筋出力が徐々に高まっていくことが必要です。

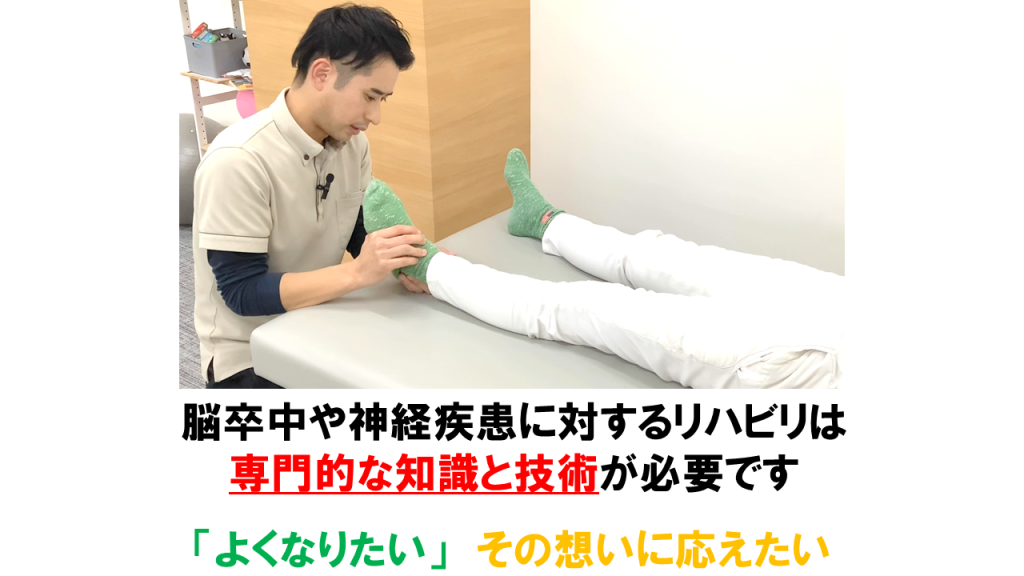

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

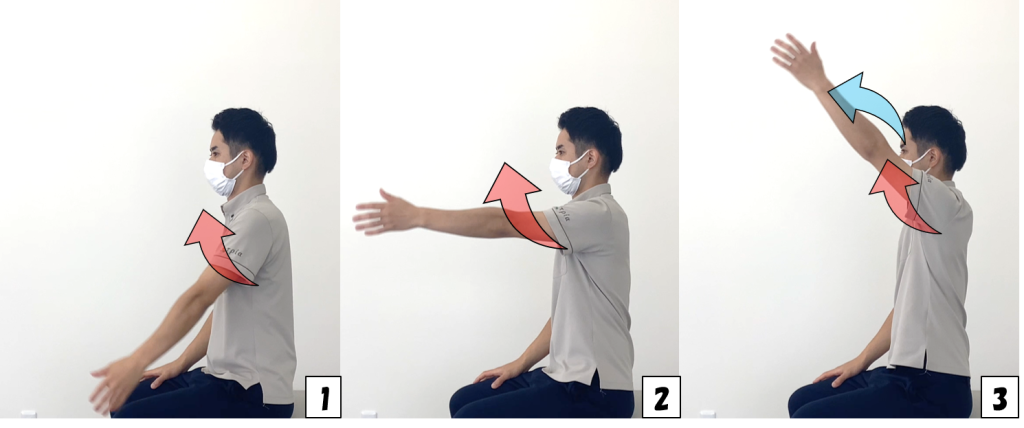

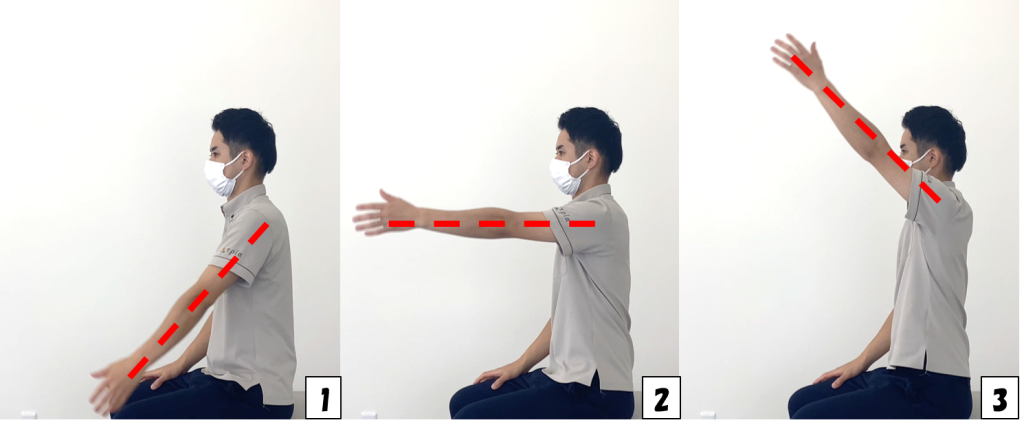

〇挙上動作

挙上動作の関節運動はリーチ動作より少なく、ほとんどが肩関節の屈曲運動のみになります。

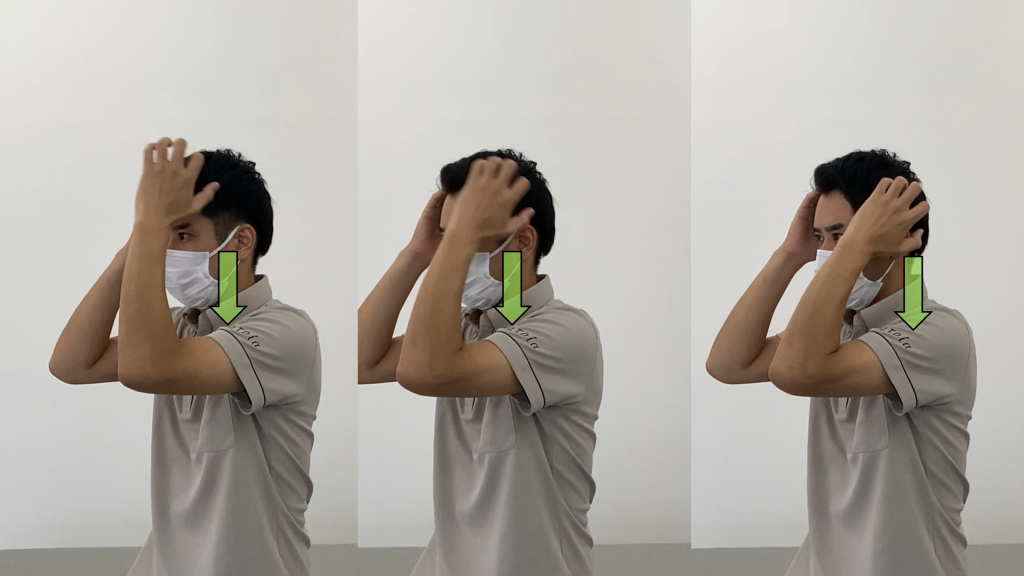

3つ目の写真の角度あたりから肘が曲がらない様に、肘の伸展活動が必要になります。

1と2で肘の伸展活動はわずかですが、その条件は肩関節が外旋していることです。

肩関節が内旋位になると重力で肘が屈曲方向に曲がってしまうので、それを軽減するために肘の伸展活動が高まってしまい挙上動作を抑制してしまうことがあります。

次に重力の影響ですが、挙上動作ではこの重力に抗する力が主な活動になります。

特に2の肩関節が90°屈曲している場面が、最も重力の影響をうけるので筋出力も1~2にかけて高まっていきます。

そして挙上動作における腕の長さですが、運動開始から最後まで長さは変化しません。

この長さが変化せずに上肢全体を支える活動は、生活動作に繋げるために非常に重要な要素になります。

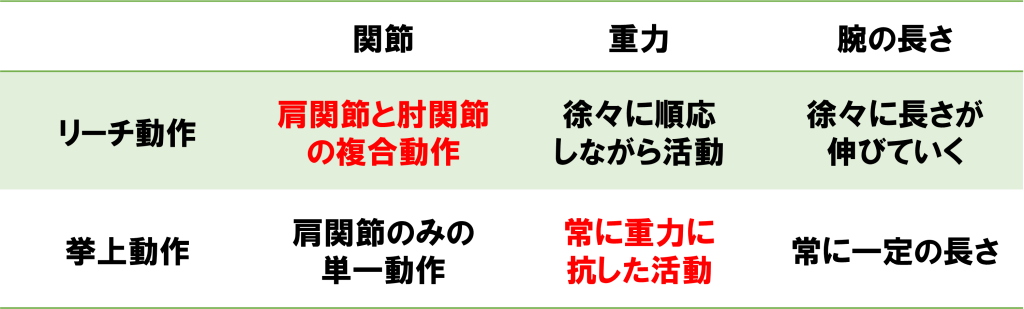

〇リーチ動作と挙上動作の違い

ここまで動作に必要な構成要素を紹介しましたが一度まとめてみます。

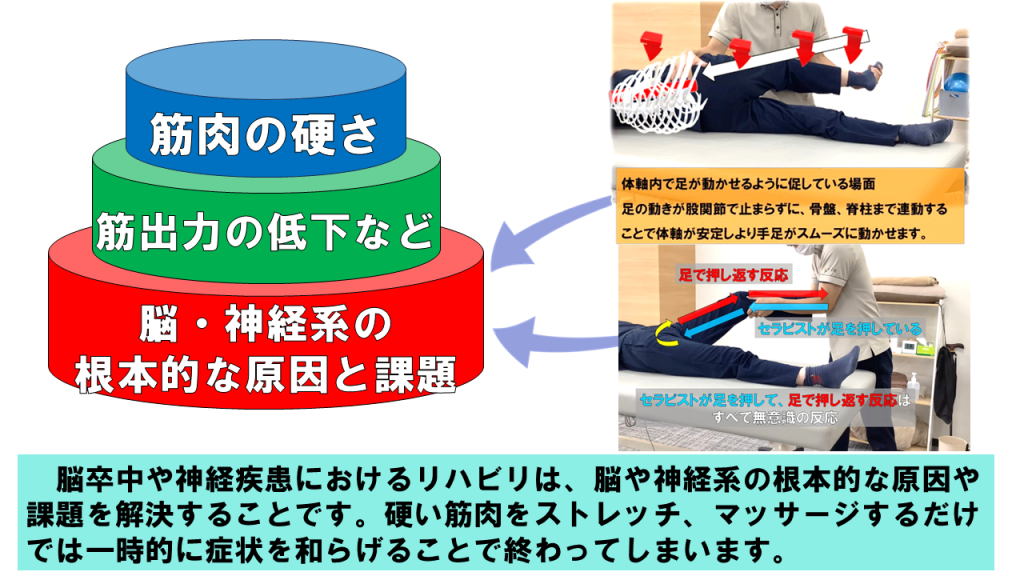

特にリーチ動作では、主に複数の関節を含んだ複合動作が重要なポイントで、挙上動作では重要に抗する活動が大切になります。

複合動作=複雑動作で動きや関節の数など過程やコントロールが複雑化する場合は、脳の大脳基底核という部位が働きます。

反対に関節運動が少なく、重力に抗する場面である挙上動作では小脳という部位が筋出力をコントロールしています。

小脳についてはこちらに記事で詳しく紹介しています。

→小脳性運動失調のリハビリ 小脳の機能と症状の原因

小脳や大脳基底核について動画でご視聴したい場合にはこちら

小脳は主に力の調整をしているので、どのくらいの筋力で動かせばいいのかを判断しています。

脳卒中後のリハビリに関する質問やご相談などもお気軽にお問い合わせください。

〇各動作を日常生活動作へ繋げる

リーチ動作、挙上動作の改善に伴いどのような生活場面に繋げ、汎化させることができるのか。

大切な事は実際の動作の練習に合わせて、前述したように身体部位や動作をどの脳部位でコントロールしていくことを促していくのかです。

リーチ動作や挙上動作をリハビリした結果、他の動作の運動要素にもつながり動作の改善も可能になります。

まずはリーチ動作では、更衣動作や箸の操作などが挙げられます。

服に手足を通していく際の関節運動は、服の位置や大きさなどに合わせて複雑にコントロールされます。

特に手足共に伸ばしていく過程が多くなるので、リーチ動作の改善が汎化する動作となります。

更衣動作の中でも洋服を着ていく着衣動作のポイントや練習はこちら

動作を改善していくためには動き方だけではなく、感覚を含めて考えていくことが重要です。

箸の操作においても、箸で食べ物を掴むまで、掴んで口まで運ぶ動作が肩や肘関節などの複雑動作となります。

次に挙上動作では、腕の位置が一定のポジションで活動するような場面です。

お茶碗やフライパンを持ち続けることや洗髪動作などが挙げられます。

挙上動作は物を持ってはいませんが、腕の重さへの出力コントロールを練習している過程なので実際に生活場面で物を持ってもその重さを支えることへ繋げていくことができます。

洗髪動作においても比較的に一定のポジションで肘の屈伸を行うので、腕の重さを支えることが中心の動作と考えられます。

この様にリーチ動作と挙上動作は、上肢の活動の様々な場面へ置き換えることができます。

この置き換える際のポイントがこれまで記載した、関節や重さなどの要素がどの程度の割合で含まれているかです。

リハビリでは実際の動作練習を行う前提として、目標とする動作の構成要素を考え治療していくことが大切になります。

〇トリアの公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください!

〇さいごに

上肢の動きは下肢よりも機能的、神経学的にも複雑です。

その複雑な動きを分析し明確にしていくことで、どの過程、要素を抽出し焦点を当てリハビリしていくのかが分かります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設