トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中 歩行の改善に必要な支持と振り出しの繋がりを神経から考える

脳卒中後に歩行練習を行うと下肢全体の支持性や筋力・筋出力の練習ができますが歩行後もしくは歩行中に足・下肢が硬くなってしまうことはないでしょうか?

歩行における下肢の役割は、上肢の動きとは異なり体重の負荷(重力なども含む)に対して支持するという活動が中心になります。

自身の体重を支えながら前方への推進力を高める際に、力の強さや方向などの出力の調整が非常に重要です。

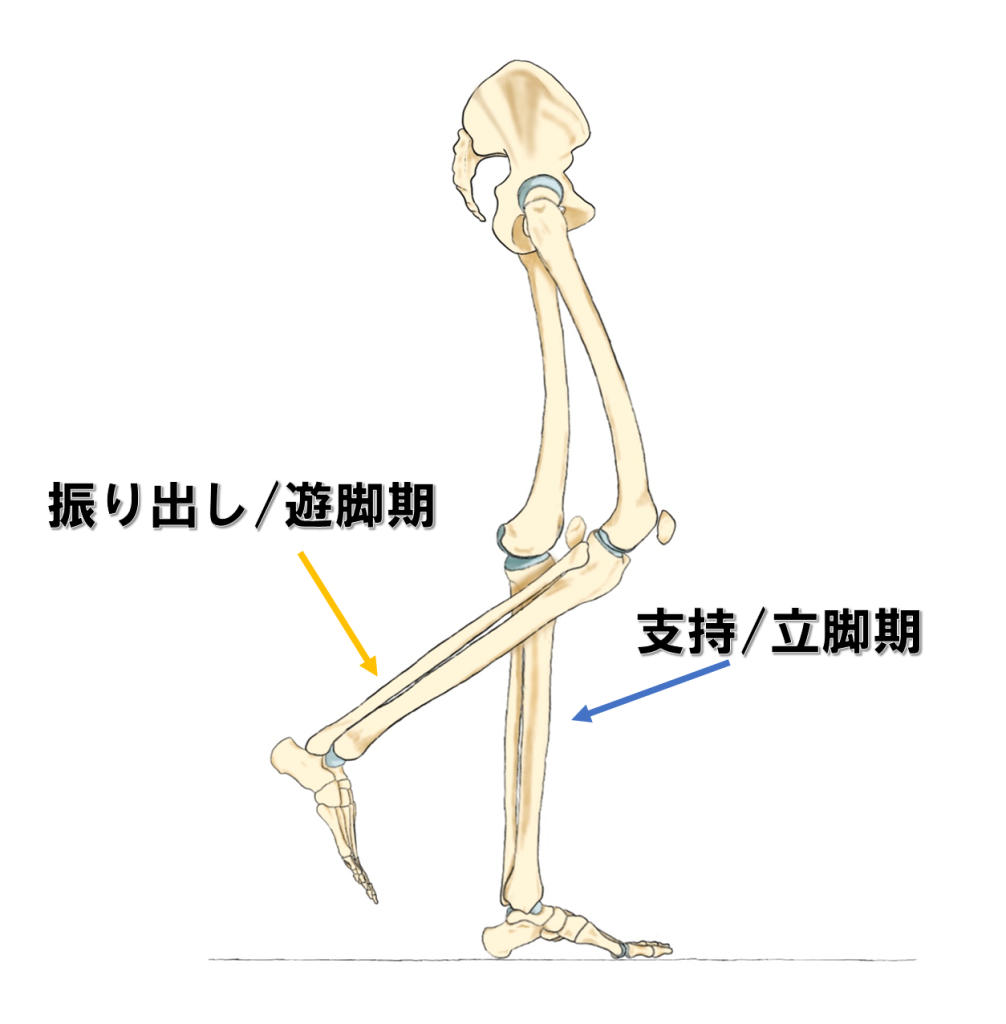

今回の記事では、支持(立脚期)と振り出し(遊脚期)に分けて紹介していきます。

振り出しで生じる下肢の硬さを説明した動画はこちら

筋肉が硬くなってしまう背景にある原因は、神経メカニズムによって異なります。

〇目次

・支持と振り出しでの違い

・支持・立脚期の考え方

・振り出し・遊脚期の考え方

・トリアのリハビリ相談

〇支持と振り出しでの違い

歩行における支持(立脚期)とは、床面に足が接地している状態で振り出し(遊脚期)は下肢全体が空間に浮いている状態です。

支持・立脚期で重要なことは、体重の支持、支持する筋出力の強弱

振り出し・遊脚期で重要なことは、足の重さや動きを予測した筋出力の調整

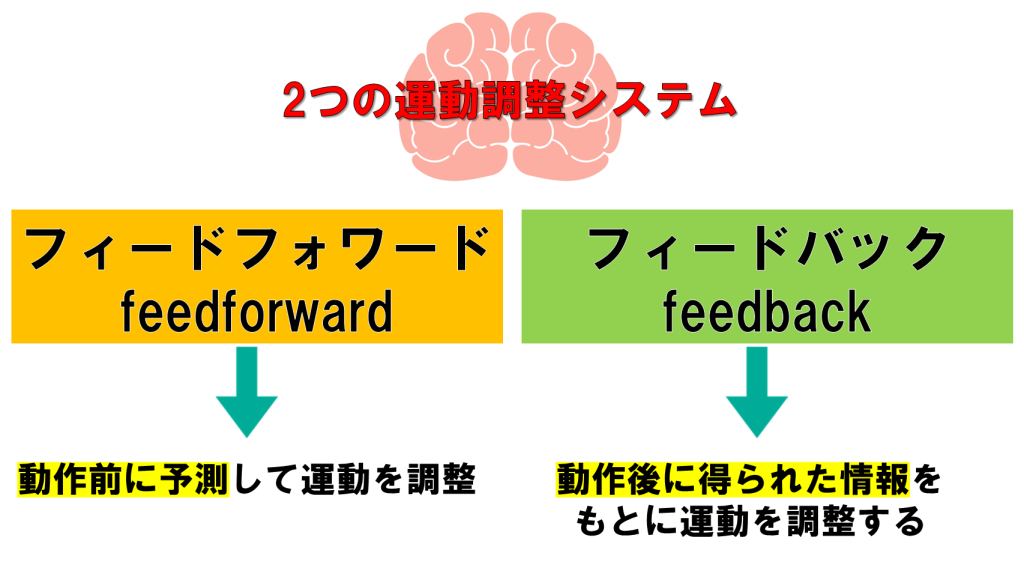

歩行を含めて人が動く際には、脳・神経により運動を予測、調整する機能があります。

歩行の開始時にはフィードフォワードにより、おおよその筋出力などが予測的に活動します。

歩行していく中で、力が弱すぎる、強すぎるなどの情報を脳が処理することで適切な出力に調整していくことをフィードバックといいます。

これらのフィードフォワード、バックを踏まえながら支持と振り出しにそれぞれ必要な要素を紹介していきます。

〇支持・立脚期の考え方

歩行における支持・立脚期は、自身の体重(重力も含む)に対して適切な出力で支えることが重要です。

出力が強すぎてしまうことで、下肢全体や足部などのつっぱりの原因となります。

立ち上がりから歩行開始、開始直後の出力は、フィードフォワード制御により予測された出力ですが2歩目以降ではフィードバックによる出力調整がされます。

特に立脚期ではフィードバック制御による出力調整が大切になり、歩行距離が長ければ長いほど重要になっていきます。

リハビリでは、下肢に体重が乗っている感覚への出力を促したりする場面でフィードバック制御を高めています。

感覚障害などがあってもセラピストの徒手的な誘導や刺激によって、下肢への荷重に対する応答を高めることで出力調整を促していくことも可能です。

またリハビリで立位の場面ではなく、仰向けの姿勢で下肢全体を動かす際に下肢の重さに対する出力の強弱のコントロールを促すことで立脚期の筋出力を練習することもできます。

〇振り出し・遊脚期の考え方

振り出し・遊脚期においては、空間上で自身の体をコントロールする事が中心になるので予測的な活動であるフィードフォワードが重要です。

支持から振り出しに切り替わる際に、これまでの経験や記憶から予測してどの程度の力の強さ、速さ、関節角度で振り出すのかが決定します。

予測の中には支持・立脚期の出力がどの程度で行われていたかという情報も含まれるので立脚期から遊脚期へ切り替わる瞬間、運動の切り替えを促すことが大切です。

リハビリにおいても、予測的に振り出しが行えるように正しい関節角度や力の強さなどを歩行の前に経験、準備しておく必要があります。

振り出しではフィードフォワードが中心になりますが、フィードバックの要素としては足の重さや硬さなどの情報から振り出しに必要な出力調整が行われます。

支持での出力、荷重などの情報が正しく処理されることでより振り出しでの出力調整が正確になります。

リハビリで歩行を改善していくためには、支持と振り出しをポイントで捉えるよりも前後の繋がりや支持と振り出しの繋がり、連続性を高めることが重要となります。

一見、歩行は足が伸びたり曲がったりしているので、それぞれを切り離して考えたくなりますが連続的に支持と振り出しが繰り返される動きとして運動を繋げていくことが必要です。

歩行に対する自主リハビリにおいても、一部分を練習した後は前後の動きも交えながら動かしていくことで歩行動作へ汎化しやすくなります。

〇トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇さいごに

歩行や動作を改善するには、予測的なのか運動中に調整されるものなのかが重要なポイントになり、予測するためには、正しい動きを事前にリハビリや練習で経験することが必要になります。

筋力を高めるリハビリ、自主リハビリだけではなく動かし方や動く部分へ注意を向けるなど筋出力の調整の大切になります。

たくさん歩いても改善しない、歩容が変化しないなどがありましたら一度お問い合わせください。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設