トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中後の歩行の改善 体幹機能と運動タイミング

歩行は足が動くので、足の機能だけかと思われがちですが動くのは全身活動であり、上半身や腕、細かく見ていくと首や目も影響しています。

特に体幹の位置や上半身と下半身で動く速度やタイミングが揃うことが重要です。

今回の記事では歩行時の体幹や運動のタイミングについてご紹介していきます。

歩行時の重心移動に関する自主リハビリこちら

歩行時の重心移動を常に前方に向けることで、上肢の曲がりや内反などの症状の軽減に繋がります。

〇体幹の位置

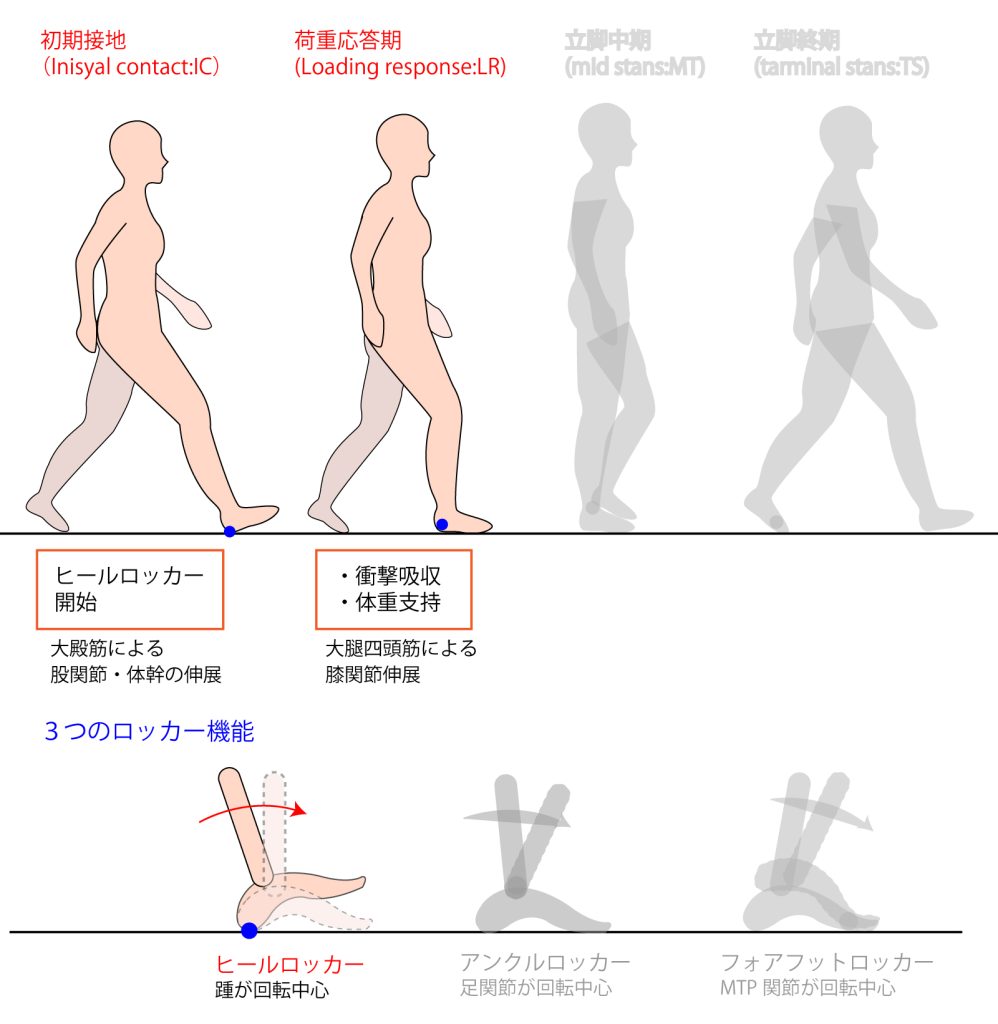

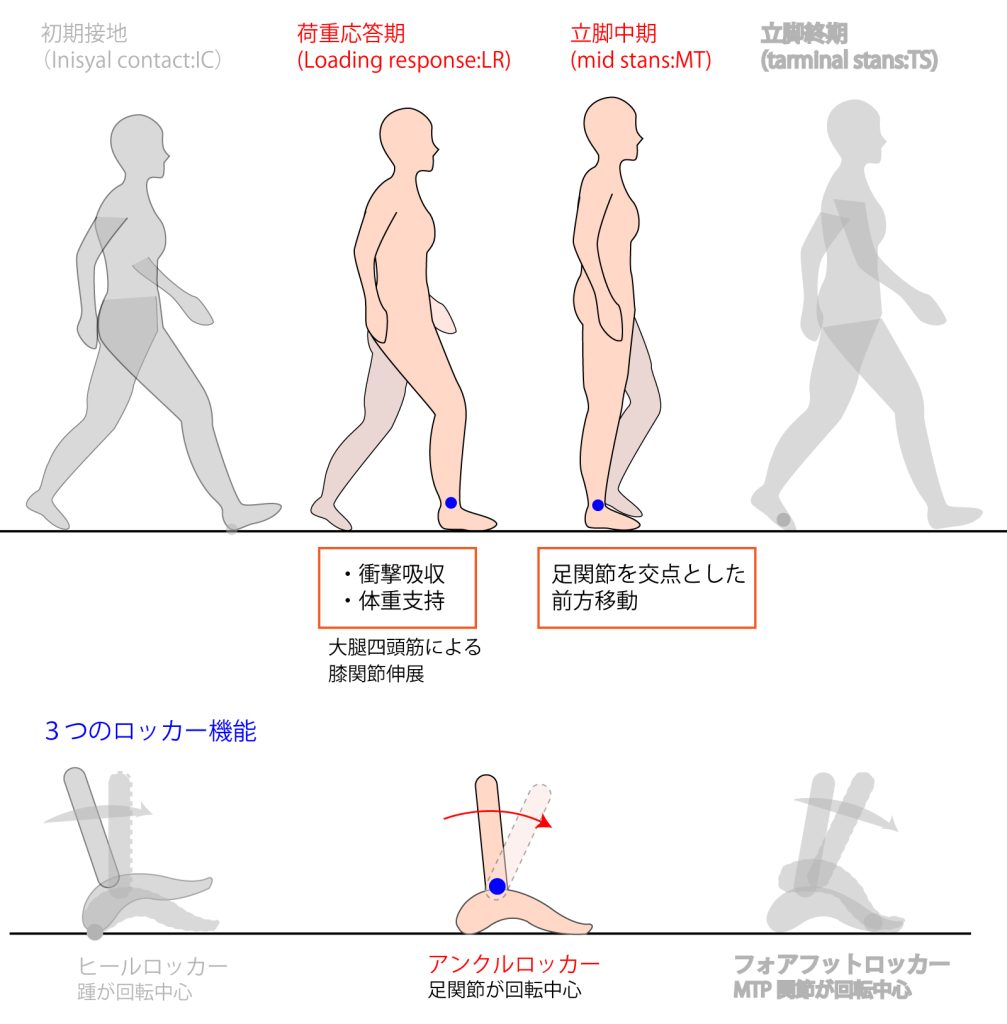

図のように歩行時は足の関節角度や衝撃吸収、足首の機能など様々な要因が歩行に影響しています。

しかし必ずしもこの機能が足だけに原因があるわけではありません。

例えば、歩行時に体幹が前後どちらかにに倒れていたら、左右どちらかに傾ていたらそれは足に影響してしまいます。

歩行するために足を動かすはずが、体が倒れないように垂直に保とうとする働きを足で代償しすぎてしまうことが考えられます。

歩行時の体幹で重要なことは、垂直位で保ちながら足と同じタイミング、速度で進行方向に進めているかということです。

体幹が先にあるいは足が先に動くと、上半身と下半身の運動のタイミングがズレてしまい、前方への推進力が減少してしまいます。

このタイミングのズレは足の硬さを軽減する、体幹の機能を高めるだけでは不足しており、脳の中で運動のタイミングを合わせて認識できるまでリハビリする必要があります。

ここまでの話では、足と上半身の運動のタイミングを強調してきましたが、もちろん足の機能は大切です。

柔軟性、筋出力、運動の切り替え、バランスなどがありますがどれも脳がコントロールしていることで脳が判断しています。

脳卒中や骨折、神経症状等上手くあるけない、前と歩き方が違うと感じているのは筋肉ではなく、関節の向きや角度が影響しています。

「前はこんな風に歩いてた!」と感じるためには、股関節、膝、足首などの関節の角度から感じます。

そのために筋肉の緊張を整え、きれいにスムーズに関節が動くようにリハビリしていることになります。

歩行は上の図のように正常歩行というものがありますが、人それぞれ生まれもった骨格や筋肉の状態があるので当施設では正常歩行よりもご利用される方に合わせた(性別、年齢等)「その人らしい歩行」を目指していきます。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

自主リハビリをお探しの方はこちらから

トリアの自主リハビリ

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設