トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中による深部感覚障害の捉え方と練習 片麻痺

脳卒中である脳梗塞や脳出血を発症されると、感覚障害を生じることがあります。

感覚にはいくつかの種類がありますが、特に深部感覚という感覚について概要やリハビリ方法、そして自主リハビリなど実際にこんなリハビリ、練習をしたことで改善したという内容も含めながらお伝えしていきたいと思います。

痺れや体の重さと同様に、目には見えない部分になるので「経過を見ましょう」、「慣れるしかない」など言われたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、色々な考え、方法を探ることでどこか1つでも改善のとっかかりとなる可能性はあります。

深部感覚というのは、特に動きに直結するような感覚になりますので、どんなリハビリが必要なのかという部分を参考にしてください。

練習方法、自主リハビリについてはこちらの動画を参考にしてください。

こちらの動画では本記事の内容を含みながら、練習方法も解説しています。

深部感覚以外の感覚で、体が重たいと感じる方はこちらの動画で解説しています。

手足や体の一部が重たいというのは、筋力ではなく感覚や動かし方が原因となる場合もありますのでぜひご視聴いただき参考にしてください。

〇本記事で分かる事

・深部感覚障害とは?

・原因① 力のコントール

・原因② 関節の位置や動きの感覚

〇深部感覚障害とは?

まずは、深部感覚とはどんな感覚で深部感覚が低下するとどんな症状を呈するのかお伝えしていきます。

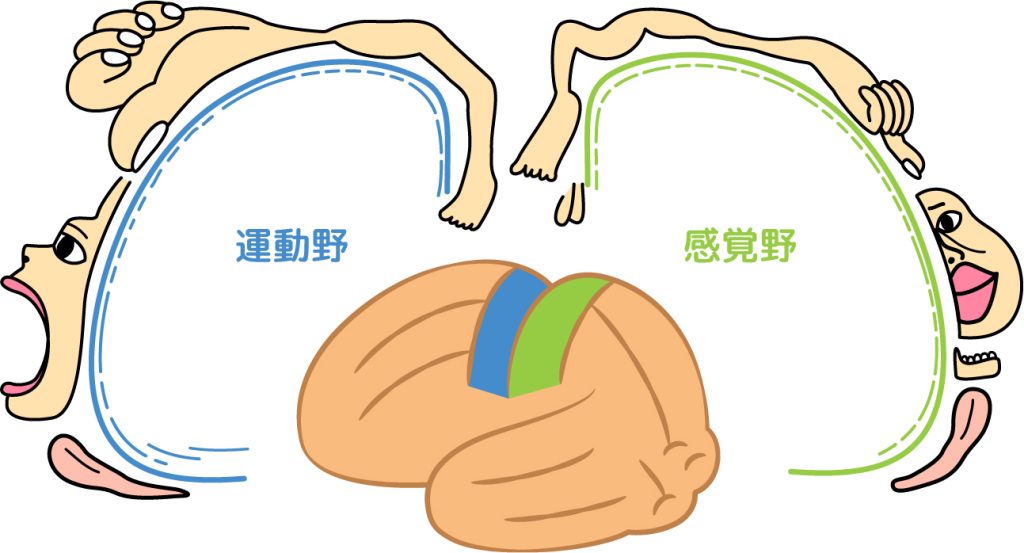

深部感覚というのは、筋肉や腱・関節などから得られる感覚で、これらの部位に感覚受容器という感覚を感じる細胞があり、ここが刺激されることで脳へ信号が届いて感じる、そういった神経システムになっています。

そして深部感覚は、位置覚、運動覚、振動覚に分けられます。

位置覚:腕の位置や関節の角度などに関与

運動覚:手足や体が動いているのを感じる感覚

振動覚:皮膚などの表在感覚という他の感覚であったり、いくつかの要素を統合して振動、揺れを捉える感覚

特に位置覚、運動覚が直接的に動きに関与しており、単純に動くだけではなくてどのくらいの力で動いているのか、どの方向に動いているのかなどをコントロールすることに非常に重要となります。

この深部感覚が分かりづらいという方の症状といては、手足の位置が分かりづらい、どのくらい力が入っているのか分からないなどを含めて、手足がつっぱるような活動になっている方が非常に多いです。

ではなぜ深部感覚が低下するとつっぱってしまうのでしょうか。

大きく原因は2つあり①力のコントロール、②関節の位置になりますので、リハビリ、練習方法をそれぞれ紹介していきます。感覚を感じやすくするといいう考えもあれば、動き方が改善することで感覚を得られやすくなるという側面もあるので色々な可能性、角度からお伝えしていきます。

〇力のコントロール

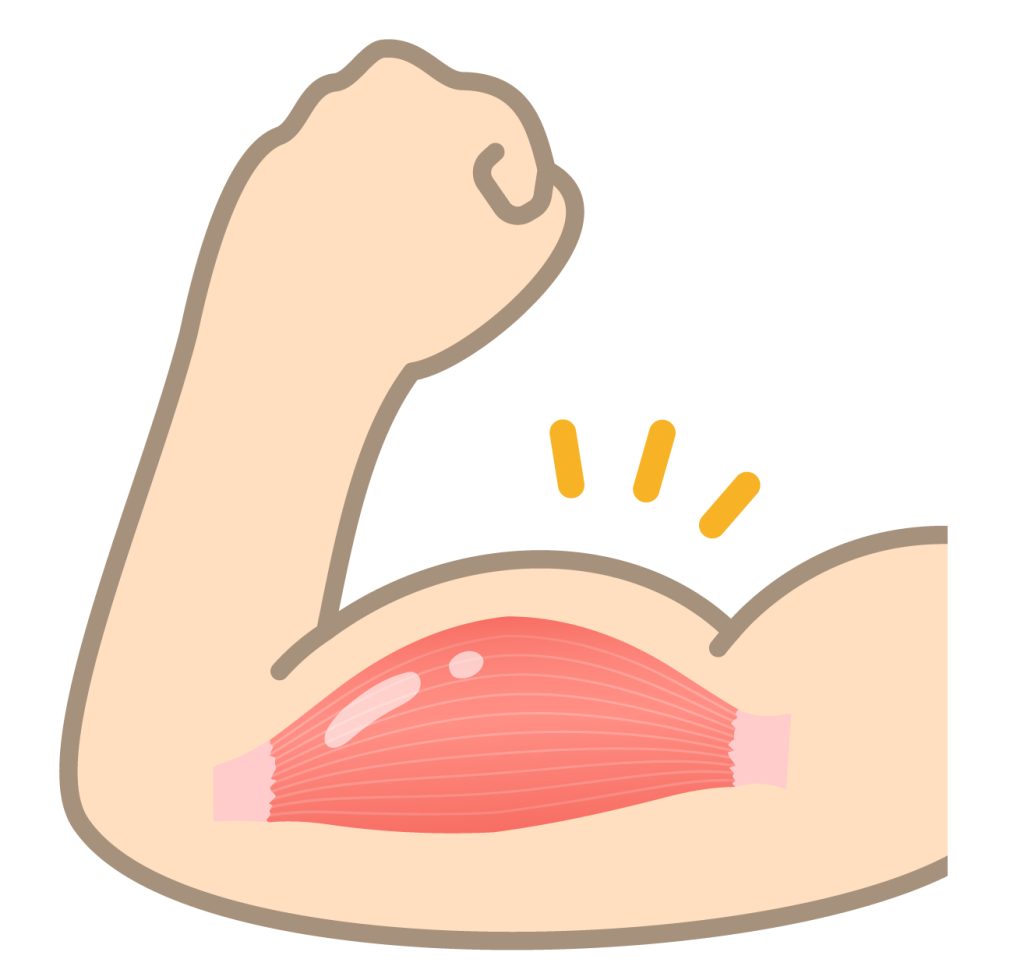

力のコントロールとは、力の強弱の感覚が低下しているので、筋出力が0か100となってしまうことが考えられます。

他にも小脳疾患や脳卒中によって、小脳の機能がしっかりと作用しないことが力のコントロールに影響しています。→小脳についての記事はこちら

身体、手足を動かす際には、徐々に力が強くなっていく、力が弱まっていくという段階的なコントロールが必要ですが動いている感覚やどのくらい力が入っているのかなどの感覚が低下していると、この段階的な力加減が分かりづらいくなることに加えて、力加減を強くして筋肉などのからの感覚を強めていることが考えられます。

感覚というのは閾値という感覚を感じる水準のようなものがあって、この水準を超えることで感覚を得られます。力加減を強くすることでこの閾値という水準を超えるように力をコントロールしている可能性があります。

このような症状に近い方の多くは、肘や膝など手足の中心となる関節を動かすことが難しく、これは関節の動きが分かりづらいという事も含めて、関節の動きを少なくすることで手足全体をコントロールすることを優先的に選択しているということが考えられます。

では力加減を0、20、40、60という風に段階的にコントロールするためのリハビリは、姿勢や筋緊張を調整するということはもちろん行っていきますが、最終的には中間コントロールを促すことが非常に大切な内容になります。

中間コントロールというのは、腕であれば下から上に挙げる中で動き始めや終わり以外を除いた、真ん中の動きでここの力加減が段階的に出来るかどうか、そして今の中間コントロールに合わせて肘や膝などの真ん中の関節運動を伴ってできるかが重要となります。

深部感覚が低下している方は、腕を挙げるよりもリーチ動作、腕を前に伸ばすような肘の動きを伴った動作などが苦手になることが多いです。

実際の練習場面は冒頭にもあったこちらの動画を参考にしてください。

脳卒中の後遺症や症状に対するリハビリ、自主リハビリは最低限の回数や量は必要ですが練習の選択と質が最も重要です。

②関節の位置や動きの感覚

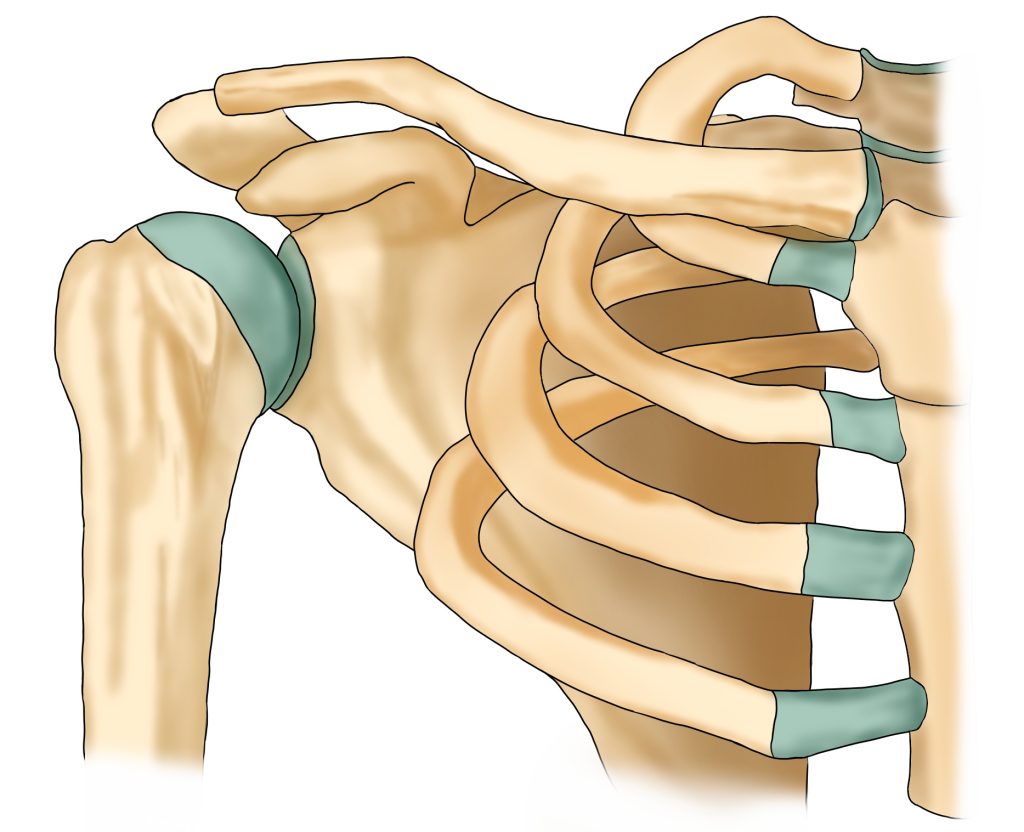

深部感覚が低下すると各関節の位置が不明瞭になり、手足全体の位置も分かりづらくなります。では関節の位置が分からないという中で、例えば肘であれば肘を曲げ伸ばしするという動きや力加減をコントロールできるのかということを考えなければいけません。

リハビリで私が患者さんの体の反応を感じたり、患者さん自身の感覚をお伝えしますが深部感覚が低下している方の中には、肘を曲げようとすると本来関節のない二の腕の肘に近い部分、もしくは肘より先の前腕部分を動かしているような気がするという声があります。

実際にはもちろん関節もなければ、そこへ作用する筋肉もないので物理的には起こりえませんが、触った感覚でも肘を曲げる筋肉以外の筋活動が伴っていたり、特にねじれのような活動を強く感じることがあります。患者さんの中には実際に腕全体がねじれる様な感覚を伴う方もいらっしゃいます。

このように関節の位置や手足の位置が分かりづらいことで、関節を動かす筋肉以外の活動を伴ったり、ねじれる様な動きなどがあり、これらをつっぱりとして感じているということが挙げられます。

ではこの症状を改善するリハビリですが、両手、両足での活動を中心に徐々に非対称な動きを取り入れていくことが重要になります。

そしてポイントとしては、手足の指先への刺激になります。

手足の関節、位置が分かりづらい場合にも、指先への刺激を伴いながら動かすことで手足全体のおおまかな位置、長さなどが分かりやすくなります。この分かりやすくというのは、感覚的に意識できる方もいれば感覚としては分からない方もいますが、動きとしては変化しやすくなります。

リハビリで経験されたかもいるかもしれませんが、例えば療法士の方が腕を動かす際に、指先を持って動かしている場面があります。これも色々な意味合いがありますが、感覚へのアプローチの一つになっており指先への刺激、もしくは安定などさせながら実際に活動してほしい筋肉の働きを促すことや筋肉、骨格の捻じれやズレなどを調整していくことで、実際の手足の位置や関節部位の認識が高まっていく可能性があります。

あくまで局所的に変化させていくのではなく、腕全体、足全体という認識の中で調整していくことが大切になります。

練習方法は両手動作、そして指先への刺激、この2つをポイントにて紹介していますので先ほどの動画を参考にしてください。

〇おわりに

深部感覚障害は、環境設定や条件などを組み合わせることで、感覚に対してアプローチする手段や方法は必ずあります。感覚が低下してしまうことで動きに影響が生じているので、動きを改善すると感じ方が変化するかも多くいらっしゃいます。

今回紹介した内容も感覚へのアプローチの一部の可能性ですので、練習してみてどんな変化があるのか、なにか感じられる要素があるのかなど確認しながら行ってみてください。

☆当施設では公式LINEでリハビリに関するご質問や疑問、お悩みなどにお答えしています。

登録はこちらから↓↓

【トリアのリハビリ相談】

最後までお読みいただきありがとうございました。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設