トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中/被殻出血後のリハビリとは?症状の特徴や被殻の役割

脳卒中は大きく脳梗塞と脳出血、くも膜下出血に分類されその中でも脳出血の好発部位が被殻出血です。

被殻出血を含む脳卒中後のリハビリは、発症部位から身体機能を評価、改善することが重要です。

こんな疑問も感じたことはないでしょうか?

「出血部位が違うのに、同じリハビリ内容でいいの?」

「脳や神経の病気なのに、筋トレなど筋肉だけのリハビリでいいの?」

実際にこういった内容を患者さんから聞かれることはあります。

そこで今回の記事では、被殻出血について被殻の機能や被殻出血に対するリハビリを紹介していきます。

〇目次

1.脳出血の好発部位とは

2.被殻とは

被殻の部位

被殻の機能と役割

3.被殻出血による症状

4.被殻出血に対するリハビリ

動き・運動コントロールの調整

筋緊張の調整

姿勢・バランスの調整

5.おわりに

被殻出血の後遺症でお困りの当事者やご家族、療法士・医療従事者の方は参考にしてください。

現在のリハビリでこんなお悩みはありませんか?

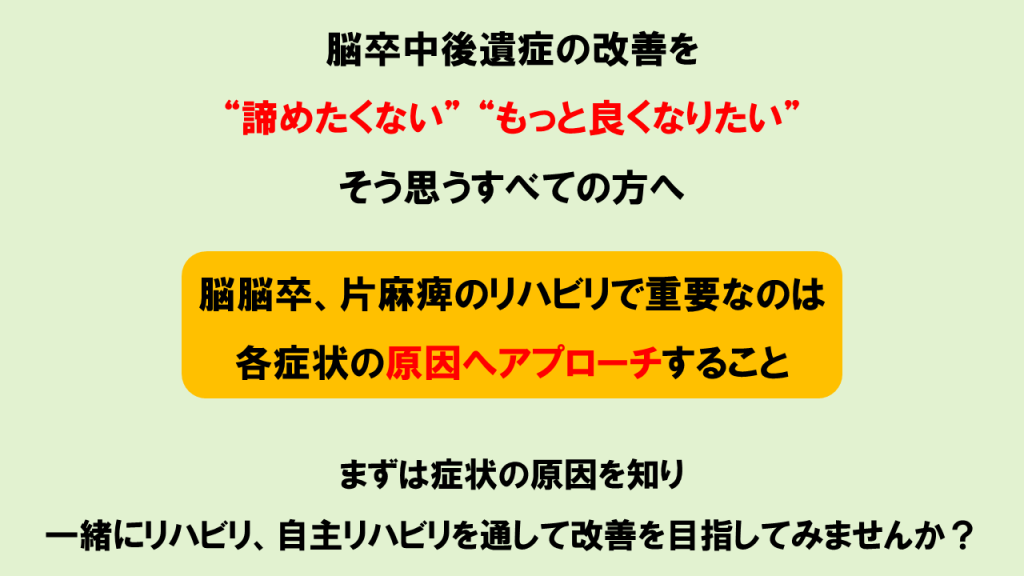

「あの時もっとリハビリしておけば良かった」と思わないために

当施設は自費リハビリ施設で、保険内のリハビリだけでは不足している現状を打破するために自費/保険外でリハビリを提供しています。自費でリハビリ?と思われる方もいるかもしれませんが、退院後のリハビリは入院中に比べると極端に減少してしまうのが現実です。

退院後でも改善する方がいるのに保険内では制度や制限があり、療法士にとっても「もっとリハビリをすれば良くなるかもしれないのに」と現実と理想を感じています。

自費リハビリ(保険外リハビリ)は時間や頻度、場所などの制限がなくリハビリを受けることができます。退院後の生活やお身体の状態に合わせてご自身・ご家族で選択し改善の可能性を広げることができます。

当施設のリハビリ内容や理論などはYouTubeで発信していますのでご視聴ください。

変われる・改善できる可能性を見つけ、一緒にゴールを目指しませんか?

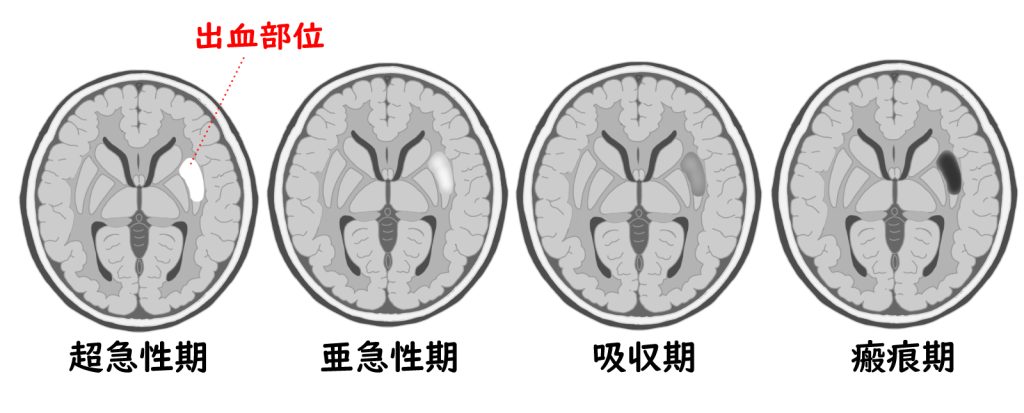

〇脳出血の好発部位とは

脳卒中は脳出血、脳梗塞、くも膜下出血に分類されそれぞれの割合は脳出血が20~30%、脳梗塞が60%、くも膜下出血が10%程度とされています。

そして脳出血を発症される方の好発部位とされているのが被殻という部位です。脳出血のおおよその割合は以下となります。

被殻出血 30〜40%

視床出血 20〜30%

皮質下出血 10〜20%

小脳出血 5〜10%

脳幹出血 5〜10%。

被殻出血は脳出血の中でも多く、患者さんやご家族だけではなく療法士を含めたリハビリに携わる方は被殻の機能や役割、リハビリ内容を抑えておくことが必要です。

訪問リハビリについては、千葉県や都内などお気軽にお問い合わせください。(場所や交通手段などで可能な訪問エリアは異なります。)

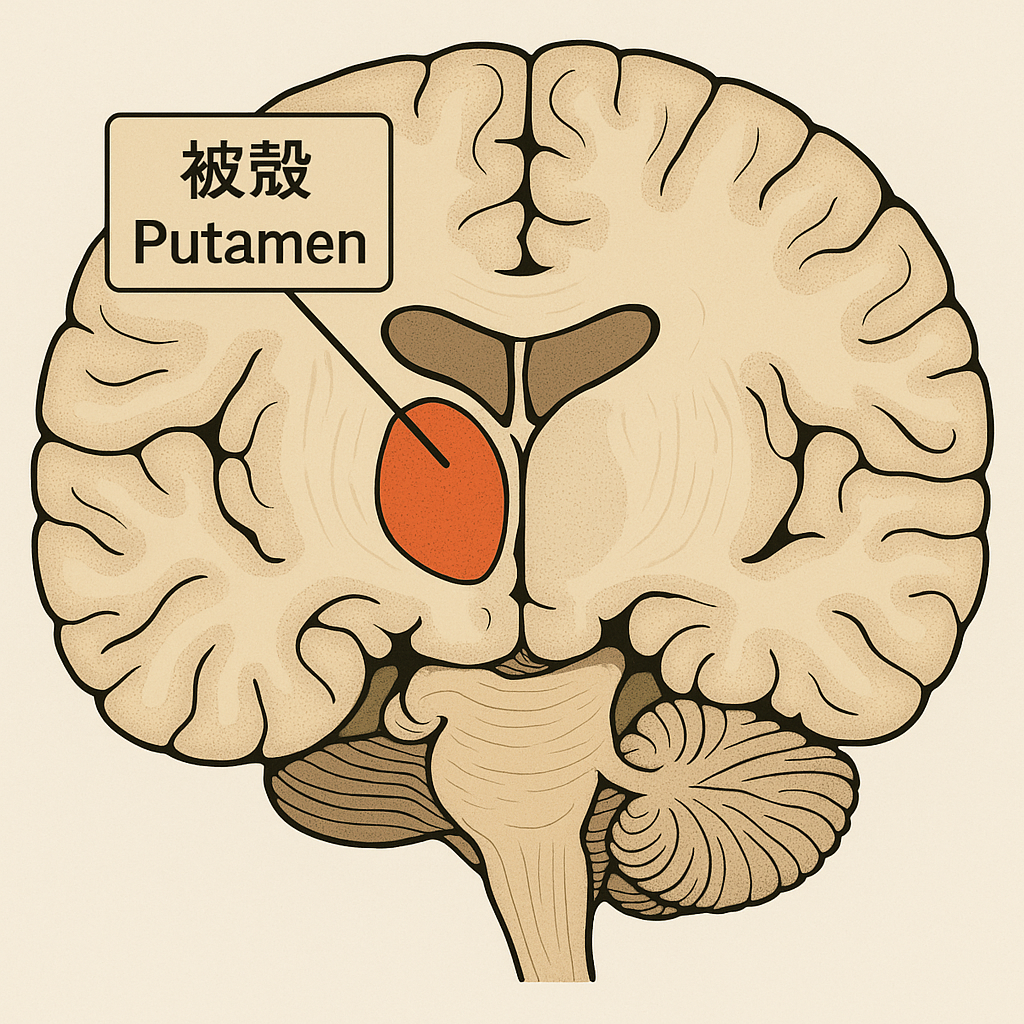

〇被殻とは

次に被殻とは脳のどのあたりに位置し、体を動かすことや姿勢保持、バランスに必要などんな機能や役割があるのかを確認していきましょう。

被殻の部位

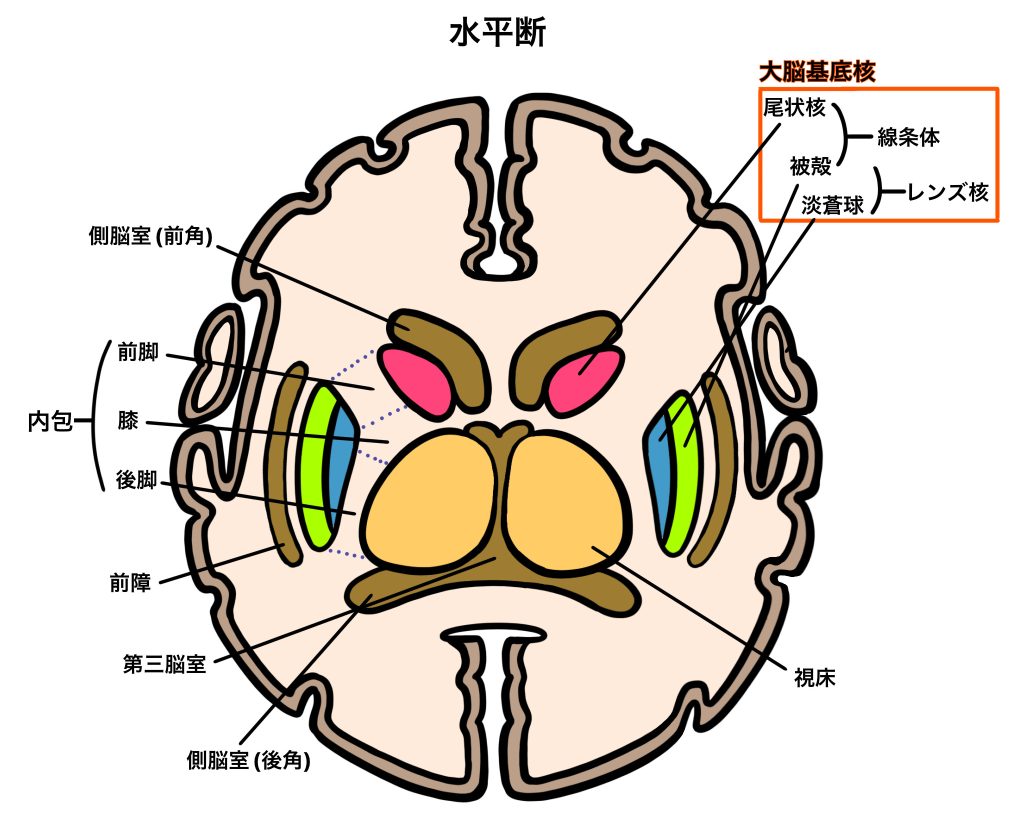

被殻とは脳の中心付近に位置する大脳基底核(5つの神経核の総称)の1つでもあり、脳の中心部分に近い部位にあります。

【大脳基底核】

・被殻

・淡蒼球

・尾状核

・黒質

・視床下核

※被殻+淡蒼球→レンズ核 被殻+尾状核→線条体

被殻と繋がっている主な神経系・構造

1. 線条体(striatum)

・被殻 + 尾状核で構成

・線条体は運動の開始や調整に関与する大脳基底核回路の入力部

・大脳皮質(前頭葉・運動野など)からの入力を受ける

2. 淡蒼球(globus pallidus)

・被殻から出た信号は淡蒼球外節などに送られる

・淡蒼球は出力部として、視床や脳幹へ信号を中継

3. 視床(thalamus)

・被殻から始まる情報が淡蒼球や視床を介して、運動野などの大脳皮質へ戻るループを形成

・視床を経由することで、意識的な運動にフィードバックをする

4. 黒質(substantia nigra)

・特に黒質緻密部はドーパミンを放出し、被殻に強く投射

・このドーパミンは運動調整において重要(例:パーキンソン病はこの回路が障害)

5. 皮質-大脳基底核-視床-皮質ループ

・運動回路(motor loop)以外にも認知機能回路や情動・動機づけ回路、眼球運動回路 など様々な皮質領域と被殻を介する回路が存在する

被殻の機能と役割

つぎに被殻の機能と役割ですが、被殻は大脳基底核の一部で脳の奥深くに位置する構造で運動や学習、感情に関わる重要な働きを担っています。

①運動の調整と制御

・随意運動(自分の意思で行う動き)をスムーズに行うための制御に関わる

・筋肉の緊張や動作の開始・終了を調節する

たとえば、歩く、手を動かすといった動作を円滑にする「運動の滑らかさ」に重要

②運動学習・習慣形成

・繰り返し行う動作や「慣れた動き」を覚える学習機能に関わる

・記憶や経験を基にした動きや動作に重要な機能

③感情や動機付けとの連携

・扁桃体や前頭前野とつながっており、報酬系(快・不快の感情)に影響する

・モチベーションや意欲の調整にも関与している

トリアのYouTubeはこちら(脳卒中に関する症状の原因や自主リハビリ、当施設のリハビリ内容などを投稿)

〇被殻出血による症状

では脳卒中、被殻出血に伴う症状にはどんなものがあるのか紹介します。

・運動麻痺/片麻痺

・感覚障害

・言語障害(左被殻出血/右片麻痺の場合)

・眼球運動障害

・嚥下障害

・姿勢/バランス障害

・筋緊張異常

※出血量や脳出血後の処置などにより症状は異なります。

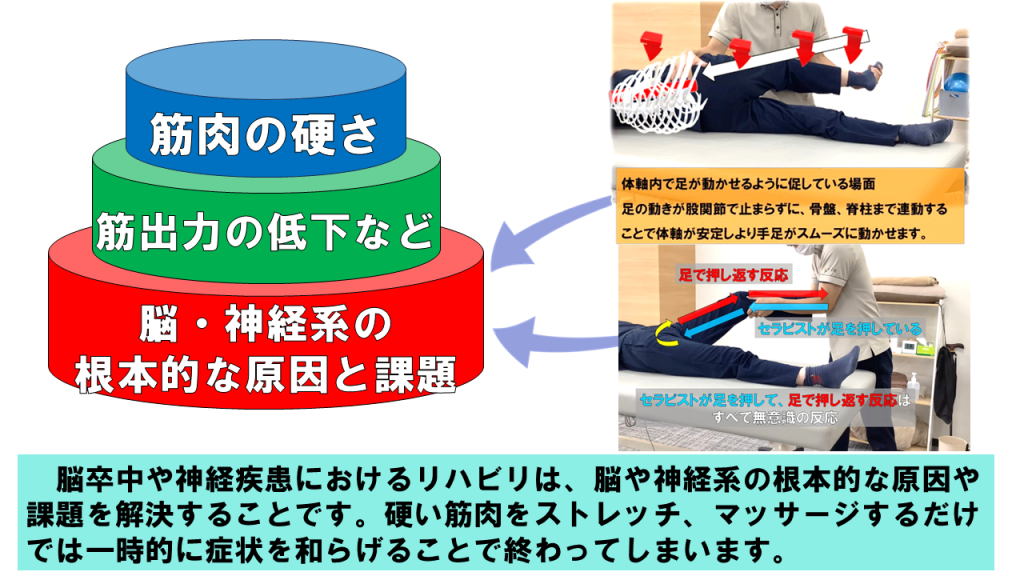

これらの症状が複数見られる場合が多くなりますが、被殻出血に伴う症状の根本的な影響は体を動かす指令の障害と筋緊張の調整障害になります。この2つの障害によって他の症状が引き起こされている事があります。

特に被殻出血の方は、体が硬くなる、筋肉が硬くなる傾向にありストレッチを繰り返すだけでは改善が難しく脳や神経系にアプローチすることが重要となります。

それでは実際に被殻出血に対しては、どのようなリハビリが適しているのかを紹介していきます。

脳や神経系に対する専門的なリハビリをご希望の方は、お問い合わせください。

※リハビリ等に関する無料相談のみでもお気軽にお問い合わせください。

※リハビリ内容を詳しくお聞きになりたい場合には、経過や症状をお伝えください。

〇被殻出血に対するリハビリ

被殻出血後のリハビリでは大きく3つの視点が重要となりますので、リハビリ内容やその理由なども解説していきます。

こちらの動画では、被殻を含めた大脳基底核に対するリハビリを紹介しています。

①動き・運動コントロールの調整

まずは動き、運動のコントロールについてですが、被殻の機能は他の大脳基底核の神経核や脳部位との関連性を考慮することが重要です。

被殻出血による麻痺、片麻痺によって手足を動かすことやコントロールすることが難しくなります。その背景には関節情報が正確に脳が判断できないことが大きな原因となります。

被殻や大脳基底核は体を動かすために、記憶や経験と関連付けて最終的な筋肉へ指令を出しています。ではその動きの基となる記憶や経験というのは何を指しているのでしょうか。

記憶や経験は、関節の動きや組み合わせです。

例えば立っている姿勢を思い浮かべてみてください。

体のどこに力が入っているのかはイメージしづらいですが、膝が伸びていて腰が少し反っていてなど関節や骨格のイメージはしやすいはずです。

これは脳も同様で動きを再現するために必要なのは、脳に記憶(保存)された関節情報や動きに必要な関節の組み合わせを必要な動作に照合することにあります。

筋肉に関する記憶は無く、どのくらい力が入っていたなどの情報は非常に少ないです。そのため筋肉の活動は動き始めてからコントロール(小脳やフォードバックなど)される要素が強くなります。

実際のリハビリでは、関節の情報をより正確に脳へ認識してもらうために筋肉の筋緊張を調整することや筋膜、関節構造体へアプローチして関節のズレを改善していきます。あくまで筋肉などにアプローチするのは、最終的な関節の情報を正しくすることにあり動く=筋肉へのアプローチではありません。

②筋緊張の調整

被殻を含む大脳基底核は、全身の筋肉の筋緊張を調整、コントロールする役割があります。

筋緊張についてはこちらの記事を参考にしてください。

→【脳卒中 改善されない筋肉の硬さとは?】筋緊張

全身の筋緊張は動きや姿勢だけではなく、環境や精神状態など様々な要因で変化、調整されています。

被殻出血の患者さんの身体機能の特徴として、体や筋肉が硬くなることが挙げられます。これは全身の筋緊張が亢進することが原因となっていて、リハビリなどにおいても療法士から「力が入っていますね」と指摘されたことがあるという方が多いです。

患者さん自身もそれを感じる場合があり「勝手に力が入ってしまう」、「寝ていても全身が緊張しているみたい」と表現されることも少なくありません。

こういった筋緊張の亢進によって筋肉が硬く張っている場合には、ストレッチやマッサージでは一時的に柔らかくなっても持続的には難しいことがほとんどです。

その理由となるのが筋緊張の亢進の多くは全身で生じており、身体部位の一部へのストレッチなどでは変化しづらいことが考えられます。

筋緊張を調整し、全身の筋肉の状態を改善するには姿勢やバランスにアプローチすることが重要です。

③姿勢・バランスの調整

②で紹介した筋緊張の亢進により姿勢が安定しない、バランスがとりづらいなどの症状を感じることがあります。また①の動き、運動コントロールとも関連しており、被殻出血の患者さんは動き、筋緊張、姿勢の3つの側面が影響しあっており、その関係性や状態などを評価、リハビリしていくことが必要です。

姿勢、バランスにおいては、筋緊張が高くなり1つの姿勢を保持することでより全身の硬さを誘発する場合があります。そのため動かして硬さを和らげようとしても、運動調節の部分にも麻痺が影響しているため困難となることがあります。

そのため被殻出血の患者さんへのアプローチは、セラピスト、療法士によって姿勢を安定させつつ筋緊張を調整し、関節情報を正しく脳へ認識させていくという流れが必要になります。

姿勢がどの様に、どんな場面で安定するのかは人それぞれ異なりますが、姿勢が安定することで筋緊張は必ず変化していきます。筋緊張が変化、調整されることで結果的に動きに必要な姿勢の安定やバランスが向上します。

どの症状においても1つの原因や側面だけでは解決、改善しない場合が多いですので、根本的な原因やリハビリの順番なども考慮することが重要となります。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

〇おわりに

今回は被殻の概要やリハビリについて紹介しましたが、脳卒中後のリハビリでは出血や梗塞部位によって症状が異なります。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの療法士であれば脳画像から症状を考えることも重要ですが、画像からは判断できない脳機能や身体機能の代償は目の前にいる患者さんから考える必要があります。

発症部位や経過、発症部位から関連する症状など含め評価、リハビリしていくこが重要です。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設