トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

片麻痺のリハビリを脳機能から考える 小脳と基底核から紐解く各症状の改善策

脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)や頭部外傷などにより脳、神経系の損傷が生じることで片麻痺と言われる症状となります。

片麻痺となった場合には、運動麻痺や感覚障害、高次脳機能障害などさまざまな症状が複数見られることがあります。その中でも運動麻痺は、歩くことや腕を動かすことなど体を動かす場面で制限もしくは動かしづらさなどを感じます。

片麻痺の方へのリハビリは単に筋肉を動かすという事だけではなく、脳や神経系の役割をしっかりと把握したうえで行われることが望ましいです。

こんな疑問を感じたことはないでしょうか?

「脳や神経で麻痺しているのに、筋肉を鍛えるだけでいいの?」

「筋トレをしていければ麻痺は治るの?」

こういった疑問や質問は実際に患者さんからも多く聞かれる内容で、筋肉を鍛える、筋トレなども必要な場合もありますが、根本的な改善においては脳や神経系へのアプローチが必要です。

そこで今回の記事では、体を動かすことにおいて重要な小脳と基底核(大脳基底核)について役割やどのようにリハビリしていくことが効果的になるのかなどを含めてお伝えしていきます。

~目次~

□なぜ小脳と基底核をしることが大切なのか

□小脳について

・小脳の機能と役割

・小脳へのリハビリ方法

□基底核について

・基底核の機能と役割

・基底核へのリハビリ方法

動画で視聴されたい方はこちら

小脳と基底核は体を動かす上で欠かせない神経システムです。患者さんだけではなく、療法士も必ず知っておくことが大切です。

〇なぜ小脳と基底核を知ることが大切なのか

最初になぜ小脳と基底核を知ることが必要なのか、大切なのかという部分についてですが脳卒中後の片麻痺、麻痺など各症状がある中でリハビリとして動きや姿勢、感覚、筋緊張などを改善することが必要です。その中で今回の記事のテーマである小脳と基底核という部位は必ず関連しています。

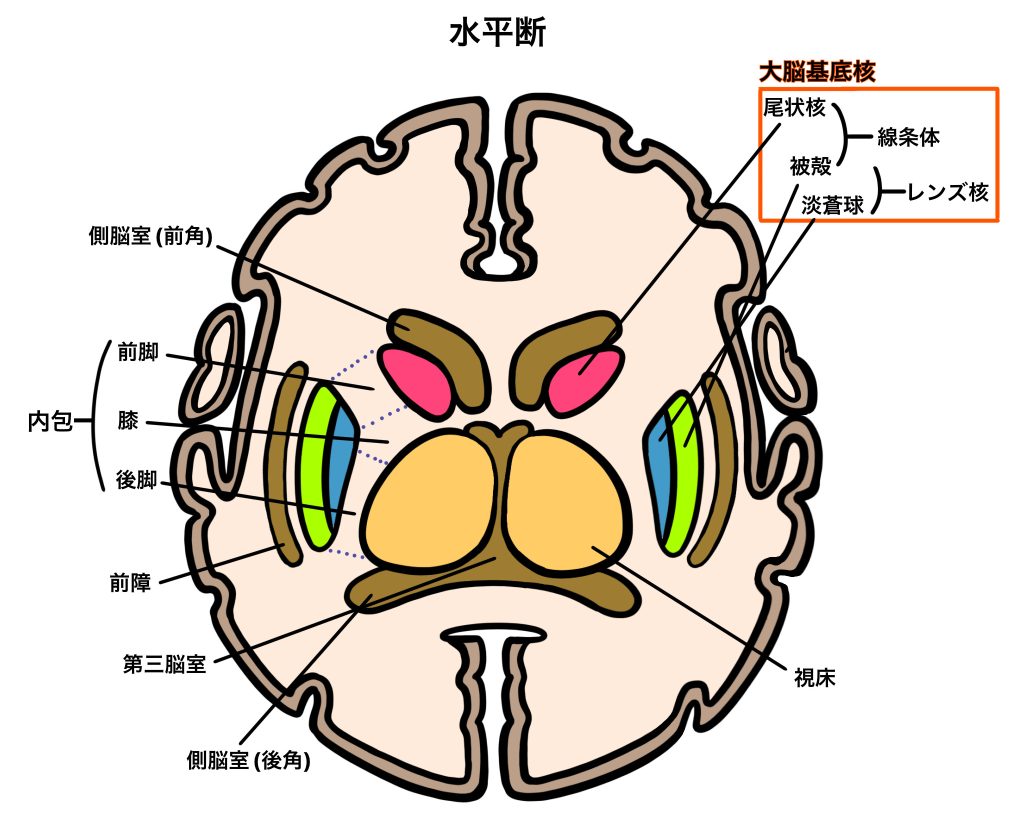

基底核(大脳基底核)というのは総称で、5つの神経で構成されていてその中の被殻と言う部位は脳出血の最も多い好発部位とされています。脳卒中後の状態を麻痺と一括りにされていますが、その中には失調という症状も含まれたり、こわばりやつっぱり、手足が捻じれる感覚など多くの症状、状態が存在しています。筋肉が硬いということも一括りにされやすく、硬いから伸ばすという選択のみになりやすいです。

しかしどの症状にも必ず背景があって、神経の活動が低下している可能性だけではなく、過剰に働いてしまっている方も多くいらっしゃいます。その中で動きづらいから筋力を高めるという選択だけではなく、どうしらた体や手足をスムーズにコントロールできるのかという視点が非常に重要となります。

その部位が小脳と基底核になり脳卒中の発症部位が小脳ではない、基底核ではないという事ではなく脳・神経系は他の脳部位や神経と関連しながら活動しています。1つ1つが独立しているということではなく、他の脳部位に情報を与えたり、得たりすることで成立しています。直接的にご病気が小脳、基底核ではなくても、そこから運動や姿勢などを変化させることや調整することができる可能性は大きいです。もちろん小脳疾患、被殻出血などの方も参考になるので、多くの脳卒中当事者の方に必要な考え方、情報となります。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

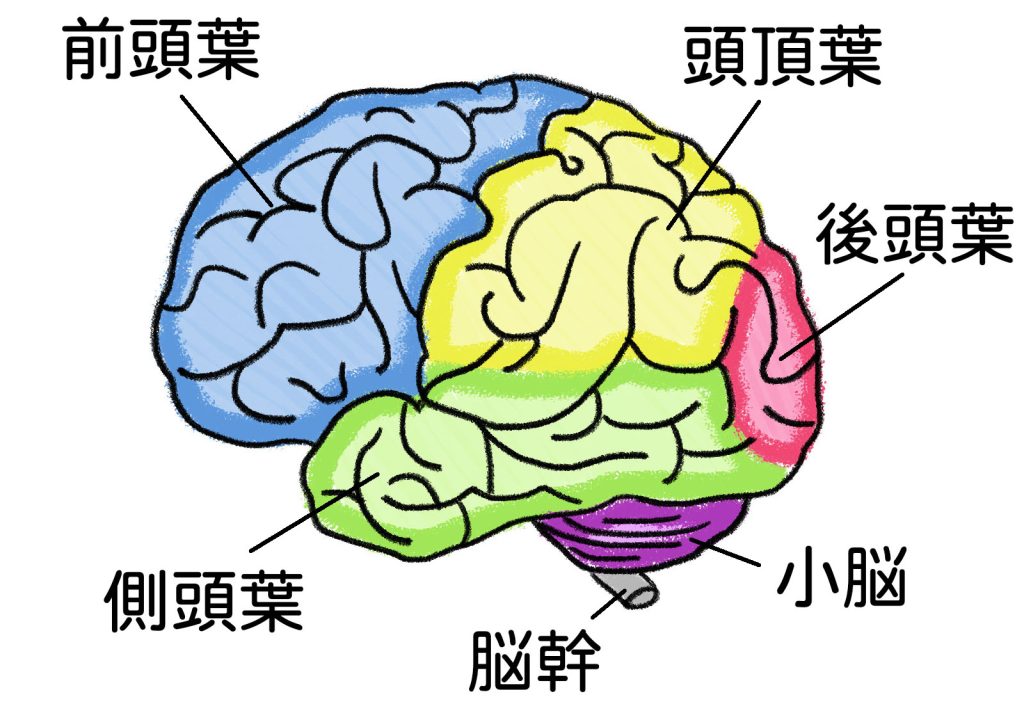

〇小脳について

小脳の機能と役割とは?

小脳は後頭部、後ろ側にある脳部位で小脳の大きな役割は、いろいろな力のコントロールです。当施設へ来ていただく方でも、症状をお聞きしてくと「力が入りすぎてしまうんです」、や「体や手足が重たい」、あとは反対に「ひざ折れしてしまう」などのご相談があります。ひざ折れと言うのは、立ったり歩いたりする際に、膝ががくっと抜けて曲がってしまうような状態です。

これらの症状に共通しているのが、力のコントロールが苦手という点です。力と言っても単純な筋力という事ではなく、タイミングよく必要なだけ力をコントロール出来ているのかという視点が大切です。

先ほどの症状を考えてみると、力の強弱や力を出す方向などが原因となっていて、小脳という部位が担っているコントロールは力の強弱、速さ、どのくらいの速度で動いているのか、そして力の方向性、この3つを同時、かつ重要なのがリアルタイムにコントロールしています。

立ち上がり動作で考えると体を前方に傾けていくと体の重さが足が乗っていきます。この体の重さが足に乗ることで小脳が足の筋肉で支えてください!という指令が届きます。この時にどれくらいの力で支えてね、という力の強弱がコントロールされ始めます。それと同時に関節角度に合わせた力の方向性もコントロールしています。立ち上がりなので股関節や膝関節、足関節などの角度が徐々に伸びていきますが、その角度に合わせて力の方向を決定しています。この方向がズレてしまうと反張膝であったり、足がつっぱってしまう、先ほどのひざ折れなどの症状がみられるようになります。

腕の動きでは、リーチ動作で同様に考えていくと、腕を前に伸ばそうとします。そうすると腕を前に動かしていくと少し前に伸びている箇所と中間、完全に肘が伸びている箇所では腕そのものの重さは変化しませんが感じる重さは徐々に重くなっていきます。腕にかかる重力が増えること、この腕を前に伸ばす動きの支点となっている肩関節を考えると腕が伸びれば伸びるほどに負荷が大きくなり力の強さも比例して強くなっていきます。この徐々に重さ、負荷が増えていくことにことに対して、いかにタイムロムなくリアルタイムに力の強弱がコントロールされるのかという事が大切です。

立ち上がりや腕を伸ばすリーチ動作で例えましたが、力が強くなっていく過程だけではなく、一度強くした力を弱めていくことも非常に重要な要素です。こういった特に力の強弱のコントロールでは、足の活動も腕の活動も動きはじめから、最後まで一定の強さになってしまうことがあり、これが筋肉から感じるつっぱりやこわばりなどの症状となります。そして今の力の強弱、方向性に合わせてどのくらいの速度で足や腕が伸びているのかというコントロールもしています。

速度がコントロールされることで、いろいろな場面や動作によって速度を調整しながら動くことができます。こういった力の強弱やどの方向に動くのか、どのくらいの速さで動いていくのかなどをまとめに管理しているのが小脳ということになります。

特にポイントとなるのが、力のコントロールをしている瞬間は実際に動き始めてからになるので、これが動作、動作の瞬間、リアルタイムに力をコントロールしているということになります。

小脳は力のコントロールをしている部位、そして手足の重さや位置によって力の変化をリアルタイムに調整している部位ということは覚えておいてください。

小脳のリハビリ

小脳の機能を考えた自主リハビリ、練習になりますが先ほどの解説でも挙げた力の強弱、方向、速さをポイントにして考えていきます。3つのうち1つに絞ってもいいですし、強弱、方向、速さの変化を体で捉える、感じることが大切になってきます。

小脳の機能が正しく作用していない、もしくは過剰に活動している場合には力が強くなっている方が多いです。腕を動かすのも立ち上がったり、歩いた際に足がつっぱるような動きになっている、歩行で良く見られるのは振り出した足がそのまま接地せずに、後ろに戻ってから接地するような歩容になっている方も小脳の過剰な活動が考えられます。そういった場合には、自分の力の強さを感じることができる、変化させることができる練習内容が適しています。

例えば重さの異なるペットボトルを3つくらい用意してそれぞれ持った時に重さの違いが分かるのかというのも1つの練習になります。力が入りすぎてる場合には、ペットボトルの重さが異なっていても自分の力の強さの感覚が上回ってしまって、あまり重さの変化に気づけない場合があります。重さの違いが分かる、感じるということはそれぞれの重さに対して、必要なだけの力加減で持てているということになります。この方法は小脳へのアプローチとして、すごく分かりやすい課題となります。

そこからもう少し考えていくと物の重さはもちろんですが、手足や体を動かす事を考えると自分自身の体の重さをより明確に感じれることが重要になります。たとえば腕を動かすとしても、肘を曲げた状態で挙げるのと、肘を伸ばした位置で挙げるのでは後者の肘を伸ばした位置の方が重く感じます。重く感じるということはそれだけ力が強くなることが必要で、こういった同じ体の部位でも角度や位置で感じる重さが変わる、そして力の強弱が常に変化し続けることが大切になります。寝た姿勢でもいいですので、肘の角度を変えた際に重さが変わるかなという視点で動かすことを行ってみてください。

おそらく多くの方が、たくさん動かして筋力をつける、もっと力が必要だという風に感じるかもしれませんが、身体部位の位置や物の重さに適した力のコントロールを練習しないともっと力を、もっと強く動かさなきゃという方向性になってしまい強すぎる力のコントロールとなり各身体部位の硬さや筋肉の短縮などの原因となってしまいます。

最後に小脳に対する練習をまとめると、物の重さを比べることで力の変化を促すことや、ご自身の体の位置や関節の角度でも感じる重さが異なる、重さが異なるということは力が変化、調整されている結果になりますので、こういった視点で練習してください。あくまでポイントになるので、他の練習方法に活かしていただきながら小脳へアプローチする事を行ってみてください。

小脳についてはこちらの動画も参考にしてください。

小脳は全身の筋肉から情報を得ているので、どんな方でも症状の改善のきっかけになりやすいとも言えます。

〇基底核について

基底核(大脳基底核)の機能と役割とは?

基底核、大脳基底核という部位で脳の中心部分に位置する神経核の総称になります。この基底核の運動に関する機能、役割としては運動の大枠をコントロールしていることが特徴的です。ほかにも眼球の動きなどいくつかあって、基底核は基底核以外の脳部位と常に情報をやり取りして神経のループを構成しています。

先ほどの小脳は運動中、動いている最中の機能でしたが、それとは異なって基底核は運動前や運動を終える瞬間、切り替える瞬間などの要素を担っています。簡単に言えば、今から立つからこんな動き方をしますよという風な動きの始まりと、どこまで動かせばいいのかという最終的な姿勢などのゴール地点をプログラムしている部位になります。この大枠を基に先ほどの小脳が動きのズレや誤差などを微調整しながらコントロールしていることになります。

こういった脳や神経系を考えずに、たくさん動くだけでは脳で起きている現象に対してのアプローチではなくなってしまって、表面的に見えている、感じている筋肉の硬さだけに介入していることになってしまいます。ですのでもう少し脳機能からリハビリの内容であったり練習方法を選択することが大切です。

では先ほどの運動、動きの大枠はどのように決定されているのかという点ですが、その多くは記憶からの情報が中心となっています。この記憶というのは、動きに必要な軌道のようなもので、各関節の角度や位置などが重要な要素になっています。

腕の動きで例えると、腕を降ろした位置から真っ直ぐ前方に腕を伸ばすと最終的な位置までに肩関節と肘関節は徐々に曲がったり、伸びたりします。この関節同士の角度の組み合わせを記憶と関連付けて、動き始めから、最終的な位置までの動きの大枠をプログラムしています。少し複雑なように感じるかもしれませんが、動きを思い出す際には関節の動きが中心となっているので、目標とされている動作に必要な関節の動きを再現することが重要です。この再現というのは、療法士の方とのリハビリでという意味でイメージ、プログラムした動きになるべく近づけるような内容が必要となります。

一度プログラムされた動きが途中で止まってしまう、例えば腕を上げましょうと言われると、一番上まで挙げようと脳は作用しますが先ほどの小脳の作用やもしかすると二次的な関節の硬さなどが影響して、イメージ通りに動かない可能性があります。そうするとイメージ、プログラムとの誤差が生じて脳では動きを達成していないと認識されてしまうので、これが動かした後に感じる硬さの原因の1つでもあります。こういった硬さが生じてしまうので、動かす前の硬さ、筋緊張を軽減しておく必要があって、何のために筋肉の状態を変化させるのか、そういった背景が大切です。

基底核は動きはじめと最終的なゴールをコントロールしているので、最終的なゴールをしっかりと明確化することも非常に重要な部分で、例えば寝返り動作を考えた際には最終的な姿勢は横向きです。仰向けから徐々に横向きになっていく中で、横向きの姿勢自体が安定しているのかという事です。寝返りをしたゴールである横向きの姿勢が安定していないと、ゴールが不明瞭になってしまうので考え方としては先に横向きの経験をしておくことも必要です。横向きという姿勢を経験しておくことで、仰向けから寝返った際にゴールである横向きの姿勢に脳が動きをプログラムしやすくなります。

こういった基底核を意識したリハビリでは、動きはじめと終わりをとにかく明確化すること、これが大事になってきます。

他にも運動の切り替えでは、特に患者さんが難しいと感じるのが腕の動きで回内と回外です。手のひらを上に向けたり下に向けたりする動きで、この動きの切り替えがすぐに硬くなってしまう、動かしづらい方が多いです。これも先ほどの寝返りなどと同様に、回内か回外どちらかに動かしたら、しっかりと一度動きを止めることが大切で、一度止めることで基底核が運動が変わることを認識しやすくなるので、最初は動かしたら止める、そこからしっかりと筋肉の出力が反対の動きになることを待つことが必要になります。もちろん徐々にこの切り替えるタイミング、速度は早くしていきますが最初はとにかく分かりやすく、動きを明確にする事を優先的に行ってください。

基底核のリハビリ

それでは基底核に対するリハビリのポイントですが、先ほど解説した動きはじめ、そして特に終わり、最後のゴールとなる部分を明確化する事を抑えながら行っていきます。

リハビリ場面でもよくあるリーチ動作、腕を伸ばして何かを取るような内容ですが、この練習の良いところは目の前に掴む対象があることです。腕を伸ばして掴む、この掴むことがまずはゴールとなるので何もないところへ腕を伸ばすよりも基底核を含めた脳内での運動のプログラムを促すことができます。動きのゴールを決める際には、視覚的な情報や動く前にしっかりとどこまで動かすのかをイメージすることなどが有効になります。実際に物に手を伸ばした際に、届かない、少し硬さや肩の安定などが足りずに届かない場合には必ず非麻痺側の手でフォローしながら目標としていた位置まで伸ばしてあげてください。物へ手が届かないという事は、イメージとの誤差が生まれてしまい硬さの原因となりやすいので出来るだけイメージ通りの場所まで伸ばすことが大切です。非麻痺側でフォローしても硬さが強く伸びない場合には、少し運動の難易度が高いので対象となる物を近づけるか高さなどを調整してください。

対象まで腕が伸びないとうことは、基底核だけではなく動画の前半で解説した小脳へのアプローチも含めながら練習をしていく必要があります。決して基底核の症状に当てはまるからそれだけで解決するということではなくて、小脳へのアプローチも含めながら両方の機能、作用を高めていくことが必要になっていきます。

基底核へのリハビリで、対象物がない場合にも同様にどこまで動かすのかを意識してください。良くあるのが腕を挙げるような動きで、単純に挙げ下げしているのは非常にもったいない練習になっています。動かす前に大体この辺りまで挙げようとしっかりとイメージする、そこから動かすことで基底核によって運動がコントロールされやすくなります。ただ挙げてしまうと基底核だけではなく小脳が過活動して力任せに動いてしまうことがあり、そうなってしまうと腕の重さや、硬さなどの二次的な症状を強める原因にもなり得るので注意してください。

最後に対象物がある場合とない場合、どちらにも言えますが動かしてゴール地点まで動かせたらすぐに腕を戻さずに出来る範囲で一度止まってください。この止まるという事を経由して腕を戻すことで、運動の切り替えがスムーズになっていくので連続して手足を動かすことに繋がっていきます。

リハビリに来られる患者さんで、1回2回は動かせるけど徐々に硬くなっり、重くなったりして連続して動かせないという相談がありますが、それは運動の切り替えが上手くいっていないことが要因になっています。肘を曲げることから伸ばすことに切り替える事を考えると、肘を曲げて肘を曲げる筋肉の活動が収まってから伸ばす筋肉が活動することでスムーズに動くことが可能になっています。これを曲げる力が残っている段階で伸ばそうとすると、曲げる力と伸ばす力がお互いに引き合ってしまって関節運動が止まってしまうような状態になって、これをこわばりと感じていることになります。ですので動きが切り替わるタイミング、腕を挙げてから降ろすことや肘を曲げてから伸ばすなどの場面では、一度止まってから動きを切り替える事を行ってください。

最後に基底核へのアプローチをまとめると、基底核は動きの大枠を脳の中でプログラムしている部位になるので、特にどこまで動かすのかを視覚的な情報であったりイメージでしっかりと決めておくことが大切です。また動きの切り替えに関しても、とにかく動かすという事ではなくて、切り替えるタイミングで一度止まる、そして神経活動の側面から運動を切り替えることが重要となりますので、いま行っている練習内容でも意識して出来るものもあるので行ってみてください。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇トリアの公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください!

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇おわりに

脳卒中や神経疾患などはあくまで脳、神経での問題や課題になるので、結果としては筋肉や感覚などからの介入にはなりますが、なぜそこを動かすのか、どのくらいの力や速さで動かすのかなどの理論が大切になります。

今回の記事は明確な練習に繋がるというよりも、リハビリ、自主リハビリのもととなる理論や考え方になるのですべての脳卒中当事者の方に当てはまる内容です。

現在行っている練習やリハビリなどに応用しながら行ってみてください。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設