トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中後の感覚障害のリハビリとは? 痛みや物を持っている感覚など4つの質問を解説

脳卒中を発症され感覚障害によって体の動きだけではなく、日常生活上で悩むことはないでしょうか?感覚障害は外見では分かりづらい部分が多く、他の症状と混在しているケースが非常に多いです。

感覚と運動、動作というのは常に関係しあっており感覚が鈍い、中には敏感、過剰に感覚を感じる方もいますが、その感覚に障害あることで動きづらい、その反対にある程度動けたり随意性があるのに感覚障害によって動きが制限、正確に動かせない場合もあります。

感覚障害を大きな枠組みで考えると触られた感覚が分かりづらい、動いている感覚が鈍いという事だけではなく、どんな感覚に障害があって各動作に影響しているのか、そこを考えてリハビリや練習を選択していくことが重要になります。

実際に患者さんやご家族から質問が多い内容を4つ解説しながらお伝えしていきます。

現在のリハビリでこんなお悩みはありませんか?

当施設は自費リハビリ施設で、保険内のリハビリだけでは不足している現状を打破するために自費/保険外でリハビリを提供しています。自費でリハビリ?と思われる方もいるかもしれませんが、退院後のリハビリは入院中に比べると極端に減少してしまうのが現実です。

退院後でも改善する方がいるのに保険内では制度や制限があり、療法士にとっても「もっとリハビリをすれば良くなるかもしれないのに」と現実と理想を感じています。

自費リハビリ(保険外リハビリ)は時間や頻度、場所などの制限がなくリハビリを受けることができます。退院後の生活やお身体の状態に合わせてご自身・ご家族で選択し改善の可能性を広げることができます。

当施設のリハビリ内容や理論などはYouTubeで発信していますのでご視聴ください。

変われる・改善できる可能性を見つけ、一緒にゴールを目指しませんか?

動画でもご視聴できますので患者さん、ご家族だけではなく療法士の方も参考にしてください。

☆目次

1.感覚はどんな種類がありますか?

2.感覚障害は感覚をたくさん入れると改善しますか?

3.物をもっている感覚が分かりづらい

4.何かに触れると痛みに感じますがどういう練習が適していますか?

5.まとめ

1.感覚はどんな種類がありますが?

「感覚にはどんな種類がありますか?」という質問は、リハビリをしていると患者さんがご自身の感覚のどこが障害され、分かりづらくなっているのか明確にしたい場合に聞かれることがありますが、ここは広い意味合いで知っていただくと練習の選択に役立ちます。

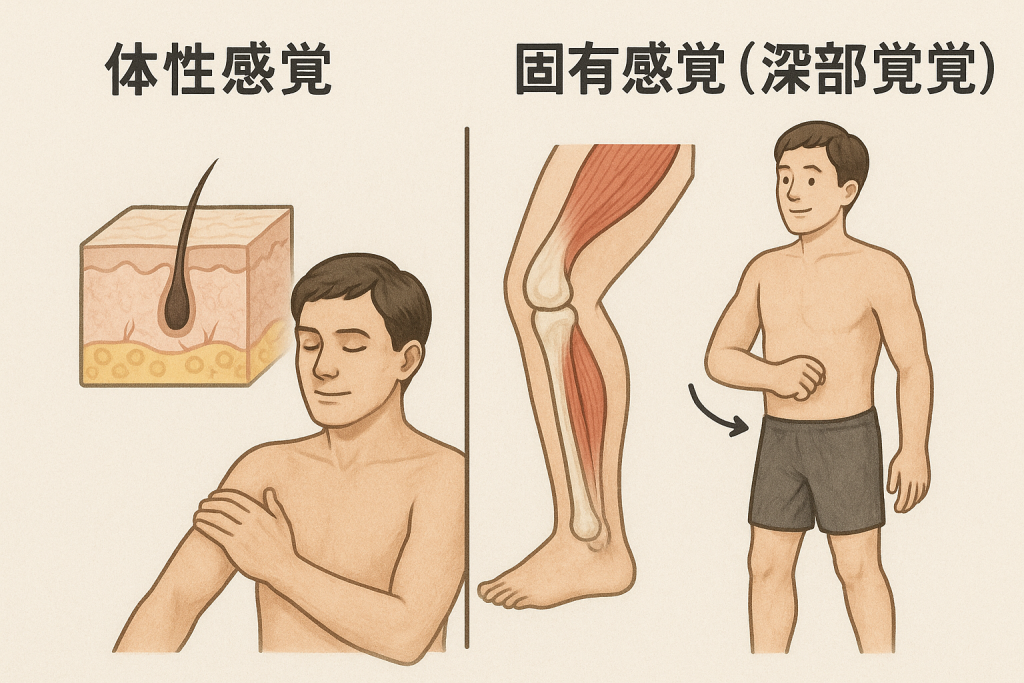

大きくリハビリで重要になるのは体性感覚と深部感覚になります。この他にも五感(味覚、聴覚、嗅覚、視覚、触覚)もありこれは症状に合わせて評価する場合もありますが、今回は体性感覚、深部感覚この2つの感覚の違いについて解説します。

体性感覚というのは皮膚を中心に感じる感覚で、触覚や圧覚、温度覚、痛覚で深部感覚は関節や筋肉、腱などから感じる位置や動き、振動などを感じるような感覚を指します。

―感覚の評価方法―

評価方法はいくつかありますが、一般的な方法は以下となります。

| 感覚の種類 | 評価方法 |

| 触覚 | 手や筆で皮膚を軽く触れる |

| 痛覚 | 針などで皮膚を軽く刺して痛みを確認 |

| 温度覚 | 冷・温の試験管で温度の違いを感じるか |

| 振動覚 | 音叉を骨部に当てて振動を感じるか |

| 位置覚(関節位置覚) | 指や足の関節を他動で動かし、動いた方向を答えてもらう |

| 運動覚 | ゆっくり動かして「今動いている」と言わせる |

| 2点識別覚 | 2点間を同時に刺激して区別できる距離を測る |

こういったどんな感覚に障害があるのか、識別することが難しいのかを評価しながら動きや動作の改善に役立てていきます。

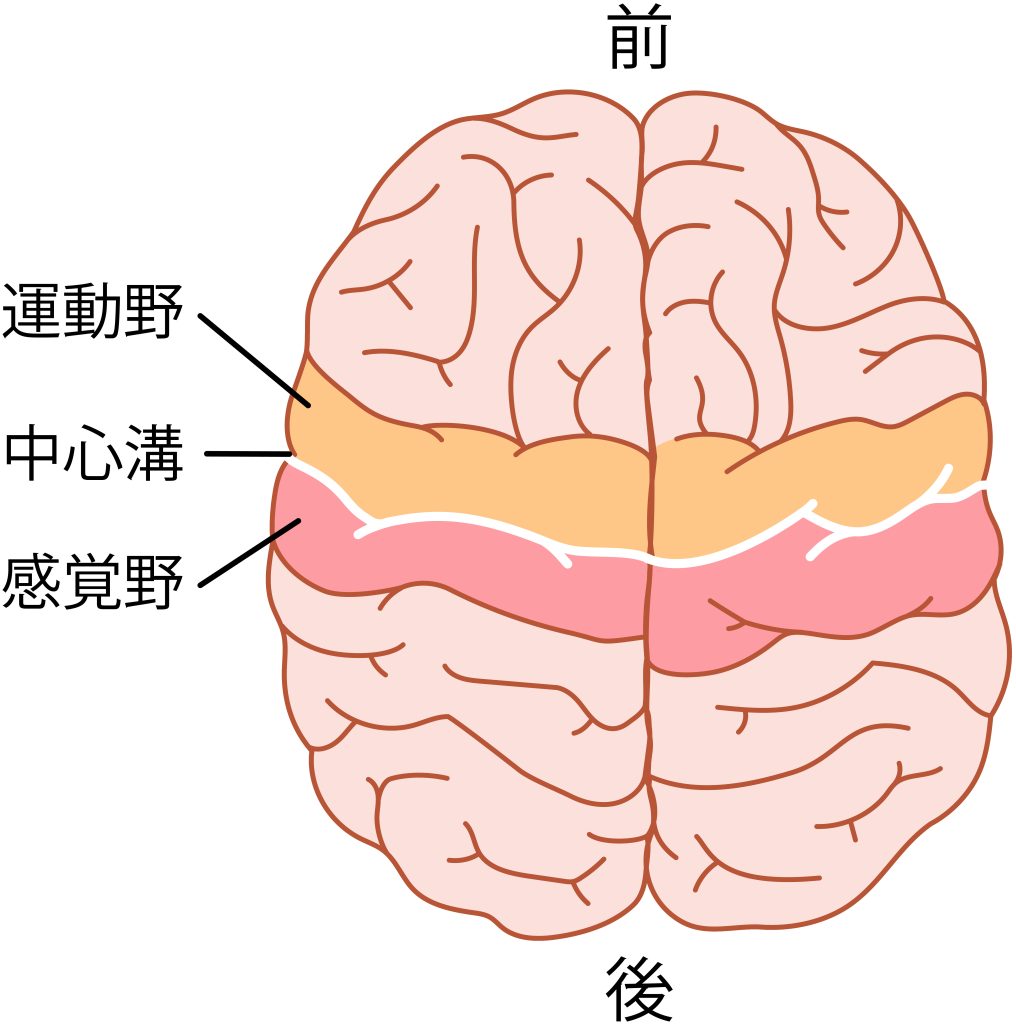

感覚と運動は両者が関係しあっているので、例えば深部感覚が障害されてしまうと自身の腕の位置が分かりづらくなり動かそうとしても腕の位置に適した力のコントロールが発揮できずに力が入りすぎてしまう、もしくは力が極端に入らないなどの症状が見られる可能性があります。

その反対に運動のコントロール、力のコントロールが低下していることで上手く感覚を得られない、脳や神経系で処理できないこともあるので感覚障害といっても感覚だけにアプローチせずに動きから感覚が良くなるケースもありますのでリハビリの方針が重要となります。

2.感覚障害は感覚をたくさん入れると改善しますか?

「感覚障害には感覚をたくさん入れるといいと聞きますが、効果的ですか?」という内容で、たしかにこれはリハビリにおいても言われることで、特に感覚が鈍い場合にいろいろな素材や刺激の強さなどを変化させて感覚を入れるという表現で行う場合があります。

では感覚を入れるとはどういった事を指しているのでしょうか?

体に何かしらの刺激や感覚が入ると、その刺激を取捨選択し脳が感じ取る、そして動きや物の特性に関連付けて認識します。この過程を感覚を入れるという言葉に集約されており分かりづらい、あまりしっくりこない方もいるとは思います。私自身も感覚を入れるという事ではなく、感覚に気付いてもらうことや感覚の変化を認識してもらうようなことを重要視しているので、たくさんやれば、たくさん感覚を入れるという事をやればいいというわけではありません。

いくら療法士の方が足や手を動かしたり、筋肉を調整してもその感覚自体に患者さんが気づけないのであれば、一方的な刺激になってしまい、かえって感覚と動きの繋がりに混乱や情報が選択しづらくなってしまう恐れもあるので、ここは慎重に見極めて必要な刺激・刺激量を療法士の方を含めて考える必要があります。

感覚に対して体が動くという考えがあるように、例えば立ち上がりで考えると立とうとして足に体の重さが乗って足全体の筋肉が活動します。これは足に負荷という重さによって深部感覚や固有感覚の情報が伝わることで成り立っています。

感覚というのは、閾値というものがあり一定の刺激量を超えるとその感覚を感じることが出来るラインがあります。そのラインを超えないと感覚に気付くことが出来ませんが、この閾値のラインが高すぎてしまうと様々な感覚がより分かりづらくなることになります。

リハビリにおいても感覚が分かりづらい場合に刺激を強くして筋肉の活動を高めよう、感覚に気付いてもらおうとすればこの閾値が徐々に高い状態になっていき、もっと強い刺激や刺激量を増やさないと分からない状態になる場合があります。先ほどの立ち上がりでいえば、自身の体の重さ程度の刺激では感じづらくなって、かえって力が入りづらい場合や歩行でも同様に支えづらいという事がおきる可能性があります。

リハビリに来られる方で、こんな弱い力でやるんですか?と言われる方が多いんですが刺激を強めるということはその刺激量に依存してしまうという事で、自身の体の中で起きる刺激と療法士の手やもしくは器具から感じる刺激とのギャップが大きくなりご自身の体の中で生じる刺激を感じづらい、気付けないことになってしまいます。

質問である感覚をたくさん入れることは有効かというのは、1つ目の質問で話した感覚の種類もそうですが、どの程度の刺激量で行うのかというのは非常に重要なポイントです。たくさんやるという量よりもどんな事をやるのか、その質を踏まえた上で行っていくことが大切になります。

3.物をもっている感覚が分かりづらい

「物を持っている感覚がわかりづらい…」という内容で、これはいくつかのケースに分けることができます。

大きくは物の持っている際には、その感触が分からない場合と持っている重さが分からない場合になりますが、ここは分けて考えていきます。この2つが複合的に分かりづらい場合もあるので、どちらから介入していくのか、分かりやすい方はどちらかなどを考慮しながら進めていくことが必要です。

まずは持っている感触が分かりづらい、分からないということですがこれは物の硬さや大きさなどの感覚情報が必要で、例えば同じ大きさであまり重さが変わらないボールを持ったとします。1つは握ると凹むようなもので、もう1つは硬くて形が変わらないものだとします。硬さから考えるとこの2つのボールを持った際に感じているのは、ボールから得られる抵抗感、反発力で特に柔らかいようなボールを握ると元の形に戻ろうとボールが丸くなろうと抵抗が生じます。硬いボールでも反発はありますが、関節が動くような反発ではないので分かりづらい情報です。これと同様に柔らかすぎるようなお手玉というのは、一度握って形が変わるとその形のままになるので抵抗感を発し続けるものではないです。こういった事を考えると、やや柔らかいビニールなどで出来たボールを握ると形が変形してくれる、抵抗感を発し続けてくれるので感覚に気付きやすくなるということが考えられます。

同じボールという道具でもどこまで感覚の要素を考え、症状に適したものを選択できるのかは非常に重要な視点になります。

では次に持っている際の重さですが麻痺側で分かりづらい、もしくは麻痺側と非麻痺側で比較しても分からない場合の多くは、力が入りすぎてしまっていることがあります。例えばペットボトルを一度非麻痺側の手で持つと分かりますが、ほとんど握らなくても持てているはずです。これは物は握っていますが力強く握っているわけではなく指先や手のひらの皮膚の柔軟性であったり、物と皮膚の摩擦なども利用して持っています。これは力を最小限にすることであったり、物の位置を常に微妙に変化させることが出来るというメリットがあります。たしかに物にフィットさせるように少し力を込めて握ってもらう場面もありますがそれは重さなどの感覚の部分よりも手の随意性を高めるような内容で行うので、今の感覚の要素に対しては少し内容が異なってきます。

もう一度非麻痺側の手で確認してほしいのは、皮膚の柔軟性などで出来るだけ軽く握って持った重さと少し強く握って持った重さでは、軽く持っている方がペットボトルの重さを明確に感じ取ることが出来ると思います。これも力強く握ってしまうと、自身の筋肉の活動であったり、手の力に意識を向いてしまってペットボトルの重さを感じづらいということが考えられます。重さが感じづらい方は力が入りすぎている方が多く、この握る力をコントロールできることで重さを感じやすくなる可能性があるので実際の手足の力のコントロール、そこから物に適した力の強さをリハビリしていくことが必要になります。

こういった要素を考えていくと単に感覚をたくさん入れるということだけでは、感覚が良くなっていくわけではないのがわかっていただけるかと思います。どの感覚にフォーカスするのか、それと同時にその感覚を明確にしていく要素は何かという部分を含めて考えていくことが大切になります。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

4.何かに触れると痛みに感じますがどういう練習が適していますか?

「何かに触れると痛みに感じますがどういう練習が適していますか?」という内容になります。この感覚に関連した痛みについては、感覚の神経系での処理過程が上手くいかない事や、感覚の閾値が低くなっていることなどが原因になるという可能性は言われていて、環境設定などを使って痛みを感じづらい状況で動かす事を積み重ねると痛みが軽減していくなども言われています。

こういった可能性がある中で、最近行っているリハビリで効果的になったのが表在感覚と深部感覚の程度とそこへの意識の向け方です。1つの目の感覚の種類はどんなものがあるのかという内容で、感覚は体性感覚と深部感覚に分かれていて何かに触れると痛むというのは、体性感覚の痛覚や圧覚に何かしらの課題があるか、課題があるように見えていることが考えられます。

触った時に痛むという方に多いのは、深部感覚が低下している場合が多く深部感覚が低下してしまうことで痛覚や圧覚などの皮膚からの情報が過剰になっているケースがあります。こういった場合には、痛みが生じないように触れる、動かすなど療法士の技術はありますが、深部感覚を得られるような課題をすすめていくことで痛みや触っている感覚の処理を促すことで痛みが軽減する可能性があります。

どんな方にも当てはまる訳ではないですが、1つの可能性として触れたりすると痛みが強い場合には、深部感覚である関節や手足の位置などの感覚を高めるためにご自身の手足の重さや動いている際の関節の動きなどに意識を向けることが有効的になります。例えば仰向けで手足を上げることで、関節自体に手足そのものの重さが加わり関節由来の感覚を高めることができるので、動かし方の工夫でも得られる感覚を変えていくことができます。

感覚というのは意識を向けた部位や強さで得られる感覚も強くなるので、この痛みも同様に深部感覚などの他の感覚が分からないことで、痛みという感覚へ意識が向きやすい状態であるということも可能性の1つとして考えておく必要があります。

この痛みという症状については、1回で軽減する場合もありますし、徐々に動きの変化とともに改善するケースなど様々ですので、複数の可能性を確かめながらリハビリを進めていくことが大切です。

無料リハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

5.おわりに

今回は脳卒中後の感覚障害についての質問を4つ解説しましたが、誰にでも当てはまる内容は他の症状においてもありません。しかし原因や可能性を多く知っておくことで、応用的にリハビリや自主リハビリに活かすことができます。

感覚障害は治りづらい、時間がかかることが多いですので日々の自主リハビリを含めて継続的にケアしていくことが重要です。

〇執筆者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設