トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中当事者と理学療法士で解説する自主トレ 「片麻痺の改善を諦めないでほしい」

脳卒中を発症された方の中には、どんな自主トレや練習をすればいいのか分からない、自分にあった方法が見つからないなどの悩みはないでしょうか?

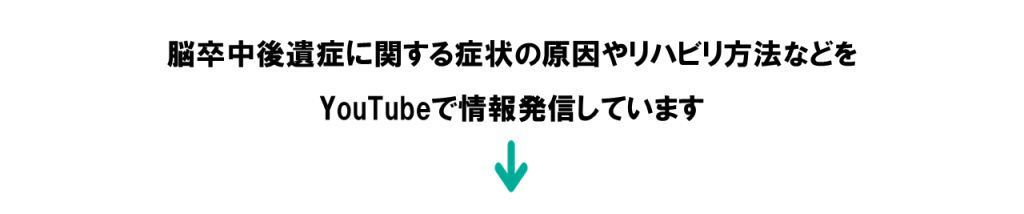

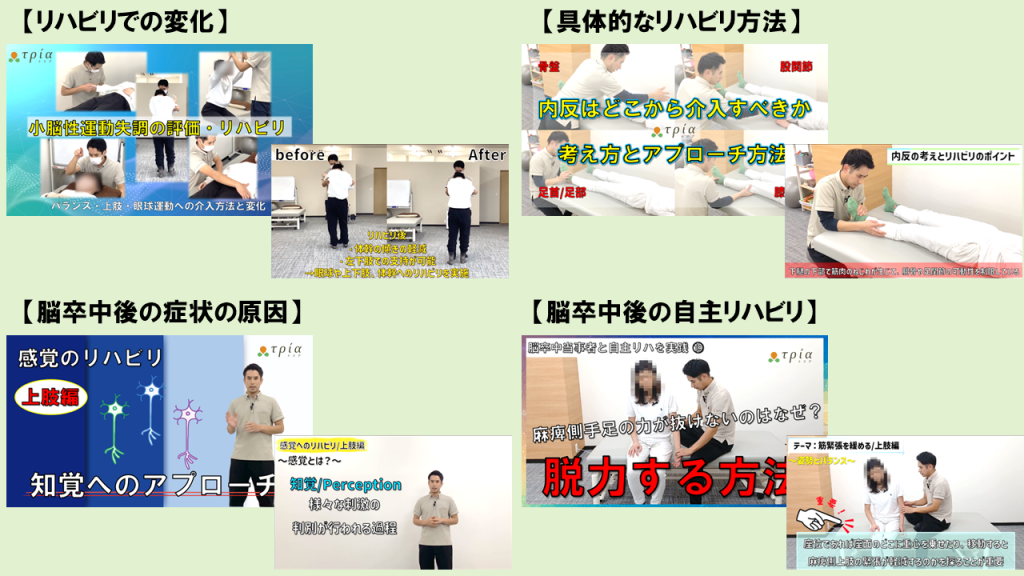

当施設はYouTubeで脳卒中による各症状などを中心に情報発信をしており、その1つのコンテンツに脳卒中当時者の「めりんさん」と一緒に自主トレを実践して、リアルな感想などを聞きながらお伝えすることをしています。

めりんさんが動画に協力したい想いは、改善を諦めないでほしいということです。

めりんさんの紹介はこちらの動画

ぜひ療法士目線だけではなく、当事者の方の意見や感想なども聞きながら自主トレの参考にしてください。

☆目次

1.立位での重心移動のポイントや工夫

2.歩行で麻痺側へ荷重するポイント 足関節/内反/反張膝

3.腕の重さを考え改善する方法

4.書字や箸に必要な指のつまみ動作

5.麻痺側下肢の振り出しを改善する膝の動き

6.感覚障害に対する理論と練習の考え方

7.立ち上がり動作に重要な3つのポイント

8.腕の筋緊張を緩める方法を立位と座位で解説 姿勢制御/姿勢調整

9.反張膝、バックニーを軽減する麻痺側の踏み込み練習 足底から反張膝を考える

10.動きやすくなるための姿勢調整を考える 腕から姿勢を改善する練習方法

11.歩行時の内反を骨盤と中殿筋から軽減 内反の原因は足首だけではなく股関節が重要

12.立位で体幹と体軸から麻痺側へ荷重を促す 重心移動は足だけの問題ではない

13.お尻上げで骨盤のコントロールを高める 歩行や上肢の改善に重要な骨盤の動きとは?

14.上肢機能を改善する肩甲骨と体幹の動き 肩甲骨の動は体幹との連動が重要

15.立位で骨盤を前傾/後傾して歩行や上肢機能の改善に繋げる

16.背骨と骨盤の動きは全身運動に重要 内反/反張膝/正中位/上肢機能へと繋がる自主リハビリ

17.反張膝/バックニーの原因と練習方法 膝関節と股関節の協調運動

18.麻痺側上肢の動きを肩甲骨の前方突出から考える 肩甲骨の動きと上肢との連動性

19.麻痺側が脱力できない原因とは⁉手足の緊張を緩める方法を上肢と下肢で解説

20.感覚障害でも荷重を感じる方法とは⁉股関節が下肢と体幹の感覚を繋いでくれる

脳や神経系に対する専門的なリハビリをご希望の方は、お問い合わせください。

1.立位での重心移動のポイントや工夫

1つ目の動画では、立位での重心移動という内容で非麻痺側と麻痺側への荷重で必要な要素やポイントを解説しました。

リハビリにおいて重心移動を練習することも多いですが、どうやって重心を移動するのかを考える必要があります。

重心移動できればいいだけではなく、その方法や質が他の動作の改善に繋がります。

2.歩行で麻痺側へ荷重するポイント 足関節/内反/反張膝

歩行における麻痺側下肢への荷重方法について解説やコメントなどを紹介しています。どこに体重を乗せるのか、どんな感覚へ注意を向けるのかなどリハビリや自主リハビリのヒントとなるような内容になっています。

麻痺側へ荷重する際には反張膝や内反などが生じる場合がありますが、それは荷重の方法やポイントで軽減できる部位もあります。

3.腕の重さを考え改善する方法

上肢の動きにおける重さの考え方や改善する方法などを解説しながら紹介しています。重さという感覚がどの様に脳で処理されているのか、そしてどのように解決するのかを参考にしてください。

脳卒中後の腕や足が重たいと感じるのは、単に筋力が低下しているということではなく筋緊張や支持性、バランスなどが影響しています。当施設にも脳卒中後に体が重たいと訴える方はいますが、その多くの方が重たく感じているので必要以上に力を込めて動いています。

身体の重さ、重たい感覚を解決するには、力ではなく重く感じている感覚を変化、調整していくことが大切です。

4.書字や箸に必要な指のつまみ動作

指のつまみ動作について解説や自主リハを紹介しています。つまみ動作はピンチ動作などともいわれますが、物をつまむという事だけではなく、書字動作や箸の操作においても非常に重要な動きとなります。手のアーチを保つことでより指先の動きを促すことに繋がっていくのでぜひご自宅でも実践してみてください。

つまみ動作は主に親指と人差し指でのコントロールになりますが、このつまみ動作が基本となり他の指の動きと強調して手が動いています。

動画内で紹介している、輪っかを保持できることで物の操作もしやすくなりますので継続的に練習してみてください。

5.麻痺側下肢の振り出しを改善する膝の動き

歩行時の麻痺側下肢の振り出しでは、膝がつっぱり曲がりづらいことや足全体を引き上げてしまう、足底が床に擦ってしまうなどの症状が挙げられます。これらは膝を中心として股関節や足首などへの運動連鎖、関節の動きが連動しづらいことが原因となります。

麻痺側の振り出しを「高く持ち上げて」や「上に挙げて」と表現される場合がありますが、歩行における振り出しは足を上ではなく前に押し出す要素が重要です。歩行中に膝の位置が上に持ち上がることはなく、ほとんど一定の高さで動いています。

動画内での振り出しを意識することで、ぶん回し歩行の改善にも繋がります。

トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

6.感覚障害に対する理論と練習の考え方

リハビリで聞いたことがある感覚という言葉は①感覚、②知覚、③認知という過程が存在します。動画内では特に②知覚について分析し自主リハビリへ繋げています。感覚障害も痺れや痛みを伴う場合や重さを強く感じるなど一部運動機能を含んだ感覚障害があります。感覚障害がある部位に刺激し続けるだけではなく、どんな感覚を感じるようにするのかが非常に重要なポイントになります。

YouTubeでも感覚障害については紹介してきましたが、特に知覚というのは重要です。知覚を積み重ねることで、物などの感覚を認識できますので動画を参考にしながら、応用的に自主トレの参考にしてください。

7.立ち上がり動作に重要な3つのポイント

立ち上がり動作は、脳卒中を発症され立ち上がりが出来る様になってから、そしてどのように立ち上がるかを通して常にリハビリの軸にあるような動作です。歩行の改善のためだけではなく上肢の硬さを軽減させることや腕を伸ばすためなど様々な場面で立ち上がり動作から変化、改善させることも可能です。

立ち上がり動作でよく聞くのは、「お辞儀をするように体を傾けましょう」ですが、立ち上がり動作の軸となる骨盤周囲がしっかりと動くことで上半身を大きく動かすことは必要なくなります。

理想的な立ち上がり動作は、少し体を前に傾けるだけで立てることです。

8.腕の筋緊張を緩める方法を立位と座位で解説 姿勢制御/姿勢調整

腕の筋緊張が高くなり硬さが強くなってしまう場面は ①立ち上がり動作、②歩行、③起き上がり、④腕を動かすような場面があります。その中でも多いのが歩行時や腕を動かすような座位姿勢の場合で、歩行後に腕を伸ばすことが習慣になっていたり、腕の練習を始める時点で硬さがあるまま開始してしまう方には非常に重要な内容です。

筋緊張を緩めるというのは、ストレッチをして硬さを軽減させるとは異なり姿勢調整を軸として重心やバランスなどの要素から最終的には患者さん自身が緩んでいく感覚を探っていくことが大切です。 ストレッチは硬さを軽減させるために有効な手段ではありますが、硬さや筋緊張を根本的に改善できるわけではありません。

患者さん自身で硬さを軽減できる姿勢やバランスを探り、見つけることで生活場面でも継続的に硬さを生じにくくすることができます。 硬さが生じにくくなるという事は、それだけ動かせるチャンスが増えることに直結するので随意性や麻痺の改善に繋がるだけではなく、循環を良くし浮腫みの改善や感覚障害の改善のきっかけなど様々な身体機能にメリットがあります。

9.反張膝、バックニーを軽減する麻痺側の踏み込み練習 足底から反張膝を考える

反張膝とは膝を伸ばした際に通常は、太ももとふくらはぎが一直線になりますが、膝が反った様な位置まで膝が伸びてしまうことを指します。 反張膝の原因はいくつかあり、主に荷重の仕方や股関節、足関節の硬さ、もしくは股関節や膝関節周囲の筋出力コントロールなどが挙げられます。

しかし筋肉の硬さや筋力だけではなく、どこに荷重をしていくのか、どんな感覚で麻痺側の下肢に重心を乗せていくのかという全身での活動も非常に重要な要素となります。

こちらの動画では特に足底、足部や足関節を中心に解説していますが、足底での感覚を探る、得ようとすることで下肢だけではなく全身の動きが変化し反張膝を軽減することに繋がっていきます。

反張膝の改善に膝の周りの筋肉(太もも前の大腿四頭筋)を鍛えてるという方は、合わせて練習していただくと効果的になります。

10.動きやすくなるための姿勢調整を考える 腕から姿勢を改善する練習方法

姿勢調整とはさまざまな動きや動作の中で、常に体が安定することや手足をスムーズに動かすための姿勢をコントロールすることです。歩行や腕を伸ばすなどの手足を動かすためには、必ず姿勢が変化、調整され続けることが重要です。

姿勢調整が苦手な方は以下の様な症状が見られます。

☑歩行時に体が傾く

☑ぶん回し歩行になってしまう

☑腕を動かすと体が反ってしまう

☑立ち上がりで足がつっぱる など

これらの症状の共通点が姿勢を安定させることが難しく、過度な体の傾きや引っ張り、筋活動で代償していることです。

こういった症状を軽減、改善していくために姿勢調整を練習することで代償を軽減しつつ手足の動きを促すことに繋がっていきます。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

11.歩行時の内反を骨盤と中殿筋から軽減 内反の原因は足首だけではなく股関節が重要

歩行時の内反は歩容だけではなく、装具を外せないことや姿勢の安定、生活範囲などを含めた多くの場面で影響を及ぼします。内反が軽減することで、歩行がスムーズとなり生活の質も向上しますので、様々な視点で改善を促すことが重要です。 こちらの動画では、骨盤や中殿筋をポイントにした練習方法を紹介しています。

以下のようなお悩みの方に適しています。

☑足首をストレッチしても内反が軽減しない

☑立位までは内反があまり出ないが歩行で内反が強く生じてしまう

☑麻痺側へ荷重することが出来ない

☑麻痺側下肢の支える力が弱いと感じる、もしくは指摘される など

中殿筋とは歩行時に骨盤を安定させ、下肢で支持する際に非常に大切な筋肉です。しかし姿勢の傾きや麻痺側への重心移動が低下すると、中殿筋の筋力があっても上手く使えない、活動できていない場合も多くあります。

環境設定や方法を考えることで、中殿筋の活動を促すこともできますので今回の練習を参考にしてみてください。

12.立位で体幹と体軸から麻痺側へ荷重を促す 重心移動は足だけの問題ではない

脳卒中後のリハビリにおいて麻痺側へ荷重する、重心移動を促すことは立位姿勢の安定や歩容の改善、上肢の機能改善など多くの意味合いがあります。

麻痺側下肢、もしくは麻痺側へ荷重できない原因はいくつかあり以下の様な場合があります。

①麻痺側下肢の支持性低下

②姿勢コントロールの低下

③麻痺側下肢のつっぱり

④麻痺側の身体や空間の把握が困難

⑤体軸の非麻痺側へのズレ、偏り

⑥感覚障害 など

原因を追究すればさらに挙げられますが、これらの原因が複数ある場合や1つが色濃く問題となっていることもあります。

1つの練習ですべての方が改善するものはありませんが、こちらの練習では特に姿勢が傾いてしまう、麻痺側へ荷重する感覚が分かりづらいなどの方に適した内容になっています。

練習のポイントは体幹と体軸を中心に非麻痺側の上肢を使用して麻痺側への身体的、空間的荷重を促すことです。 体軸というのは、文字通り体の軸となる部分で背骨の前方に位置する架空の軸です。背骨は体を横から見ると、後方に位置しているので背骨が体の中心となって動いてしまうと体全体が後方に傾く、そして支えきれずに左右どちらかに体が傾いてしまいます。背骨の前方に体軸が位置することで、左右前後、回旋動作など安定して動くことができます。

今回の練習を通して体を軸を整えつつ、麻痺側へ体が寄っていく感覚を確かめながら行ってみてください。

13.お尻上げで骨盤のコントロールを高める 歩行や上肢の改善に重要な骨盤の動きとは?

骨盤は体の中心で足と背骨を繋ぎ、上肢の動きにも影響を与える非常に重要な身体部位です。重心も骨盤付近にあるとされており骨盤の位置や傾き、動きをコントロールできるということは重心移動やバランスの向上にも繋がっていく要素です。 練習はお尻を挙げるという多くの方が行っている内容ですが、実際に患者さんにどのように行っているか確認すると足がつっぱっていたり、体全体がのけ反る様な方法で取り組んでいる場合がほとんどです。 脳卒中における麻痺は上肢や下肢だけではなく、体幹部分にも現れることがあり体幹部分の麻痺によって体を反るという運動学習、姿勢コントロールを多く使用している方が多いです。

骨盤を前傾したままお尻上げを繰り返すと、背中側の筋肉を活動させることになりかえって体の反りやつっぱりなどを強めてしまう原因にもなり得るので療法士の方に都度確認していただいきながら練習を行ってください。

お尻上げというシンプルな動きですが、動き始めが全てです。動き始めに骨盤が後傾することで、全身の筋活動は変化し歩行や上肢機能に繋がるような練習、効果を得ることができます。

14.上肢機能を改善する肩甲骨と体幹の動き 肩甲骨の動は体幹との連動が重要

肩甲骨の動きを改善するために腕を挙げたり、伸ばしたりしているかもしれませんが腕の動きだけでは肩甲骨自体の可動性は高まるかもしれませんが、実際の動きの中での可動性とは異なります。

肩甲骨は肋骨に密着、乗っているような特別な関節(肩甲胸郭関節)で肋骨の上を上下左右に滑るような動きをしています。この滑りを可動性としてみていますが、肩甲骨には腕と体幹からの多くの筋肉が付着しています。そこから考えると腕だけではなく体幹の動きによる肩甲骨の可動性も促すことが必要で、姿勢コントロールとも関係しています。

体幹を丸めるような動きでは肩甲骨が外側に開き、体幹を伸ばす動きで肩甲骨は背骨による様な閉じる動きとなります。ここで重要なのは腕がしっかりと上まで挙げられるためには、背骨が伸びる事が必要不可欠です。身体が曲がっている、猫背のような姿勢では肩の関節が途中で止まってしまうことや肩関節の痛みを引き起こす原因にもなります。

今回の練習を通して、上肢機能の改善に必要な肩甲骨と体幹の連動性を感じる、高めていくことで空間での上肢の活動を安定させることができます。

15.立位で骨盤を前傾/後傾して歩行や上肢機能の改善に繋げる

脳卒中によって手足が動きづらい状態になると骨盤が動きづらい、コントロールしづらいことで股関節や足だけではなく、背骨の可動性も低下し肩甲骨や上肢の改善などにも大きく影響します。

座位や仰向けで骨盤をコントロールすることも必要ですが、最終的に立位で練習し動かし方を感覚的な捉えることで日常的な立ち座りや移動、歩行などの改善だけではなく座位姿勢の改善にもつながります。

歩行では麻痺側の下肢が振り出しづらいことや足を後方へ伸ばせずに反張膝、お尻が退けてしまうなどの症状に効果的です。

練習の後半に解説しているスクワットは、一般的なスクワットとは違い脳卒中後に効果的な太ももの前(大腿四頭筋)やお尻(大殿筋)の筋肉を効率よく、かつ他の動作に結び付けやすくなるための内容になります。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

16.背骨と骨盤の動きは全身運動に重要 内反/反張膝/正中位/上肢機能へと繋がる自主リハビリ

骨盤や背骨を中心に姿勢調整を促して各動作における柔軟性や症状の改善に繋げていくことが重要です。

🔍こんな方におすすめ!

・歩行時に内反や反張膝が生じる

・歩行時に麻痺側股関節が曲がってしまう

・歩行時に麻痺側下肢が後方に伸ばせない(股関節が伸展しづらい)

・麻痺側上肢を動かすと体全体で代償動作が生じる

・真っすぐや中心という感覚が分かりづらい

リハビリでも良く耳にする重心というのは、骨盤内にあるので骨盤の非対称性や傾きなどは直接的に姿勢やバランスに大きく影響します。その骨盤の可動性を改善することで、動作時のバランスや安定を改善しつつ上肢や下肢の動きを安定させることができます。

また骨盤は背骨と連動しながら動いているので、骨盤と背骨の双方から可動性と安定性を高めることが重要です。

17.反張膝/バックニーの原因と練習方法 膝関節と股関節の協調運動

反張膝の原因はいくつかありますが、多くの場合は股関節や足関節と膝関節での協調的な動きが制限されていることがありますますので膝関節と股関節の協調運動で改善する方法を紹介しています。

🔍こんな方におすすめ

・立ち上がり動作で反張膝が生じる

・座ろうとすると膝がガクッとロックが外れるような動きになる

・歩行時に反張膝が生じて膝が曲がらない

協調的な動きとは股関節が動くと膝関節へと動きが繋がり、同時にコントロールされるような場面を指します。しかし反張膝がある場合には、股関節もしくは膝関節の動きだけになってしまうことで極端な1つの関節での動きが強くっていることがあります。

反張膝が生じやすい立ち座りや歩行では、常に股関節、膝関節、足関節の動きが連動することが重要です。今回の練習内容のように壁に背中を着けることで姿勢を安定させ各関節部位の動きを促しやすくするなどの環境的な工夫も非常に大切です。

18.麻痺側上肢の動きを肩甲骨の前方突出から考える 肩甲骨の動きと上肢との連動性

こちらの動画では、上肢の機能改善に重要な肩甲骨の前方突出という動きを練習しています。

🔍こんな方におすすめ

・腕を挙げると脇が開いたり、肩が挙がってしまう

・上肢全体が内向きに内旋してしまう

・上肢を動かすと体が傾いてしまう

肩甲骨の動きを中心に解説していますが、肩甲骨には様々な運動方向があり挙上、下制、外転、内転という上下左右への動きを基本に複合的な上方回旋、下方回旋そして今回の前方突出という動きがあります。

麻痺側上肢を動かした際の様々な代償動作は、肩甲骨の前方突出と上方回旋が制限されている場合が非常に多いです。肩甲骨は上肢の土台となる部位で肩甲骨の可動性や動きが制限されることで、首や体幹だけではなく重心などで代償が見られやすくなります。

この練習を通して肩甲骨の可動性を促すことで、上肢を動かす際の姿勢や肩関節の動きを改善することができます。

19.麻痺側が脱力できない原因とは⁉手足の緊張を緩める方法を上肢と下肢で解説

脳卒中後に手足に力が入ってしまい力を抜こうとするが難しいという症状を改善するための方法を紹介しています。脳卒中後の硬さや筋緊張は、姿勢や運動の改善に大きく影響を与える要素でもあり動くことへの基礎となるような内容です。

🔍こんな方におすすめ

・リハビリ中に療法士に力を抜いてくださいと言われる

・手足の力を抜こうとしても難しい

・安静時と運動時の緊張の差が大きい

脳卒中後の手足の緊張は、手足そのものからの影響ではなく他の身体部位や全身の影響を受けます。その中でも大きくは姿勢、バランス、不安定などが関与しておりどこからリハビリをはじめるのか、アプローチするのかは非常に重要です。

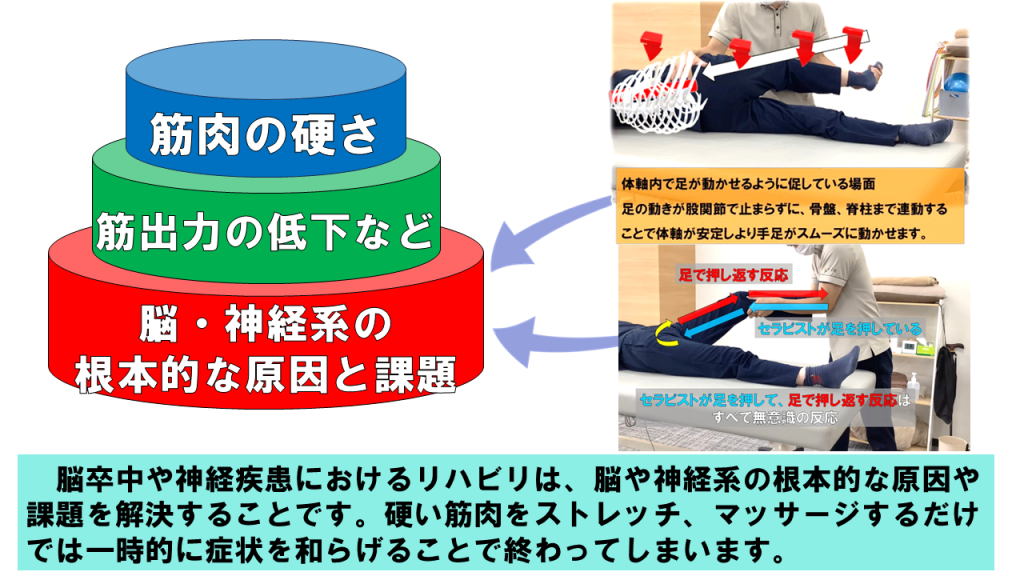

力が抜けずに硬いからといってその部位だけをマッサージやストレッチしても、そこに原因がなければ硬さは戻ってしまうだけではなくリハビリ自体が前に進まないことにもなります。 今生じている硬さを根本的に改善するには、全身状態からなぜ硬くなっているのか、緊張してしまうのかを判断しながらアプローチすることが大切です。

20.感覚障害でも荷重を感じる方法とは⁉股関節が下肢と体幹の感覚を繋いでくれる

感覚障害あっても麻痺側下肢への荷重を感じる、特に足底や足部の感覚障害に対する練習方法を紹介しています。

🔍こんな方におすすめ

・足底が感じられず体重を乗せられない

・麻痺側に荷重するのが怖い

・感覚障害が改善せずに動作の練習ができない

脳卒中後の感覚障害は身体部位のどこに症状が出るのか、どの程度障害されているのかは個人差があります。歩行においては特に足部、足底の感覚が低下することで麻痺側下肢に荷重する際に感覚が分からずに怖い、支えているにか分からないなどの場合があります。

歩行は足底のみが床と接地しているので、足底の感覚が重要ではありますがすべての感覚を足底から得ているわけではなく他の身体部位からの情報も得ています。特に今回紹介している股関節の感覚は、荷重する際に非常に重要な関節部位で下肢からの情報に加えて上半身の重さや動きなども得ています。

股関節への荷重感覚や股関節のどこに体重を乗せていくのかを感じ取ることで、足底の感覚障害があっても荷重する強さや位置を明確にする1つの手段となります。 また股関節を正しく感じ取る練習をしていくことで、体幹と股関節(骨盤を含む)との連動性が高まり足底の感覚障害の改善に繋がることもあります。足底や足部の感覚障害に対して、局所的にリハビリすることに加えて他の身体部位から感覚をリハビリすることも大きなメリットがあります。

今後も情報発信していきますので、ぜひご視聴と参考にしてください。

〇脳卒中後のリハビリでこんなお悩みはありませんか?

当施設は自費リハビリ施設で、保険内のリハビリだけでは不足している現状を打破するために自費/保険外でリハビリを提供しています。自費でリハビリ?と思われる方もいるかもしれませんが、退院後のリハビリは入院中に比べると極端に減少してしまうのが現実です。

退院後でも改善する方がいるのに保険内では制度や制限があり、療法士にとっても「もっとリハビリをすれば良くなるかもしれないのに」と現実と理想を感じています。

自費リハビリ(保険外リハビリ)は時間や頻度、場所などの制限がなくリハビリを受けることができます。退院後の生活やお身体の状態に合わせてご自身・ご家族で選択し改善の可能性を広げることができます。

当施設のリハビリ内容や理論などはYouTubeで発信していますのでご視聴ください。

〇執筆者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設