トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中/片麻痺患者の体幹アプローチとは? 一般的な腹筋や筋トレの違いを徹底解説!

脳卒中を発症されリハビリで療法士の方から「体幹が弱くなっています」と指摘された方は多いのではないでしょうか?この体幹と言う言葉はリハビリでも多く使われますし、スポーツやお腹を引き締めるためにトレーニングなどにも使用されます。

しかし脳卒中後の体幹の弱さとスポーツ選手やエクササイズでの体幹とは意味合いが大きく異なることに加えて、改善するための内容も異なります。

今回の記事では体幹を鍛えるにはどんな方法があるのかではなく、脳卒中後の麻痺、片麻痺における体幹が弱い、そして体幹を鍛える、使えるようにするとはどんな意味なのかを解説していきます。脳卒中や神経疾患、片麻痺の方でYouTubeやテレビで見た体幹トレーニングをやってもなかなかお腹周りが安定しないという方は参考にしてください。

🔍こんな方におすすめ

・脳卒中後の体幹の弱さが良く分からない

・体幹を弱いと指摘されるがどんなことをすればいいのか分からない

・体幹トレーニングをしているのに安定しない

・腹筋をしているのに安定しない

動画でご視聴されたい方はこちら

現在のリハビリでこんなお悩みはありませんか?

「あの時もっとリハビリしておけば良かった」と思わないために

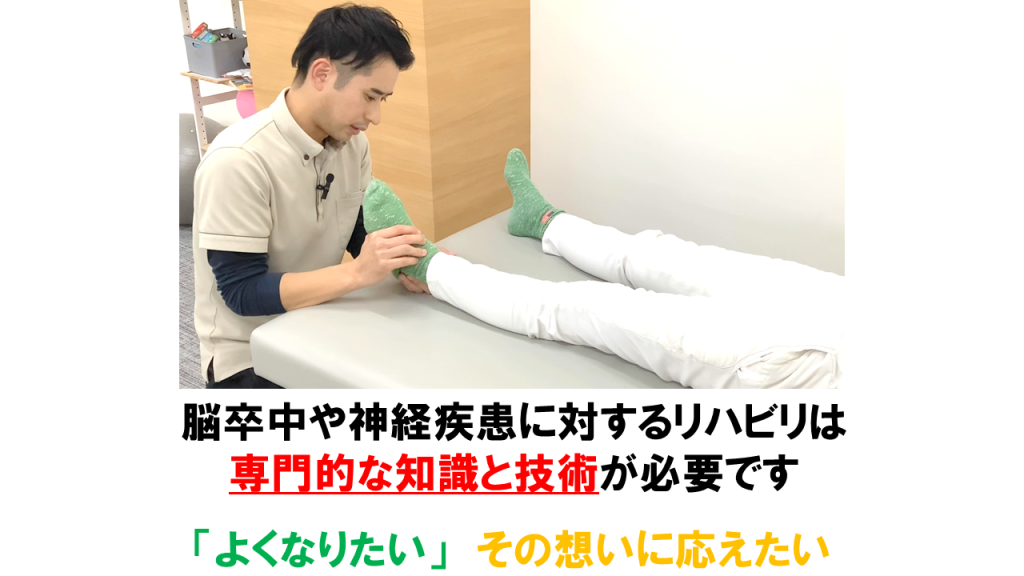

当施設は自費リハビリ施設で、保険内のリハビリだけでは不足している現状を打破するために自費/保険外でリハビリを提供しています。自費でリハビリ?と思われる方もいるかもしれませんが、退院後のリハビリは入院中に比べると極端に減少してしまうのが現実です。

退院後でも改善する方がいるのに保険内では制度や制限があり、療法士にとっても「もっとリハビリをすれば良くなるかもしれないのに」と現実と理想を感じています。

自費リハビリ(保険外リハビリ)は時間や頻度、場所などの制限がなくリハビリを受けることができます。退院後の生活やお身体の状態に合わせてご自身・ご家族で選択し改善の可能性を広げることができます。

当施設のリハビリ内容や理論などはYouTubeで発信していますのでご視聴ください。

変われる・改善できる可能性を見つけ、一緒にゴールを目指しませんか?

〇目次

・脳卒中後の体幹の弱さの特徴とは?

・脳卒中/片麻痺患者に効果的な体幹のアプローチ

―歩行における体幹機能

―上肢の活動と体幹機能

〇脳卒中後の体幹の弱さの特徴とは?

まずは体幹機能とはどういった事を指すのか、そして脳卒中後の片麻痺などによる体幹が弱いとはどんな状態を指すのでしょうか?

体幹というのは文字のごとく体の幹と書いて体全体の土台となるようなもので、スポーツ選手が多く取り入れ始めて聞いたことがある方も多いと思います。一般的にもリハビリにおいても体幹がしっかりと機能することで姿勢や手足の動きが安定したり動きやすくなりますが、脳卒中を発症された方やスポーツ選手、体を鍛えようかなと思っている方などいろいろな方が体幹を鍛えることがあっても強度や意味合いが異なるので注意が必要な場合もあります。

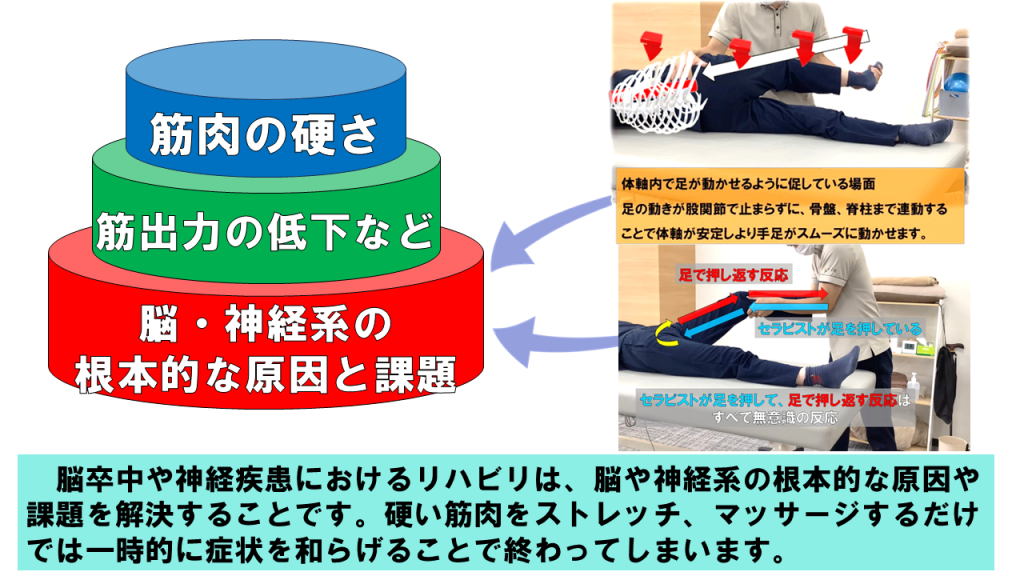

体幹の役割は手足を安定させたり、姿勢を安定させることにありますが本来は鍛えたりする部位ではなく動くと自然に活動している機能のようなイメージが近いです。ここが脳卒後の片麻痺や神経疾患によって体幹が弱いと表現される場合とスポーツ的な意味合いでの体幹の大きな違いで、麻痺や神経系による体幹の弱さは体幹を安定させる筋肉や機能が低下、もしくはタイミングよく機能していない状態を指しています。

この状態のまま体幹をトレーニングしても働きづらい筋肉は活動できないので代償などが強くなってしまい本来リハビリしたい部位の改善ができないということは非常に多いです。脳卒中や神経系の病気による体幹やお腹周りの機能低下というのは、まずは体幹が働きやすい、かつ各動作においてタイミングよく活動する事を優先的にリハビリしていくことが必要です。よく患者さんにお伝えしているのは、日常生活に必要な筋力というの強いものはなくて、むしろ効率よく全身の筋肉が活動することや最小限の力で動けることの方が重要です。

腹筋をしているという方も多いとは思いますが、筋力が強くなってもその筋力を全て動作に使えるわけではなく動作に必要な筋力、タイミングよく力が発揮できることをリハビリで練習していくことが大切になります。腹筋が割れているからといって体幹、機能的な体幹機能が高いというわけではないので、そこは最低限知っておいて欲しい知識になります。

外見上見えている筋肉、ボコッとしているような筋肉というのはあくまで筋力であって筋出力とは異なります。

筋力:筋肉に繋がる神経の太さであり、数値として握力であったり背筋力などで測れる

筋出力:筋肉に繋がる神経の数であり、数値ではなく筋肉を柔軟かつタイミングよく活動させる

ここまでで何となく脳卒中後の体幹がどういった状態で、体幹が弱いという言葉の意味合いを知っていただけたかと思います。では実際に体幹を強くする、機能させるにはどういったことが必要で何をすればいいのかを自主トレも交えて紹介していきます。

リハビリや自主リハビリは、ひとり一人に合わせた内容や回数、頻度がありますので専門家に聞くことでより効果的に実施することができます。

〇脳卒中/片麻痺患者に効果的な体幹のアプローチ

前半に解説した脳卒中によって体幹が弱いという状態に対して何をすればいいのか、筋力ではなくて体幹を機能させる、活動させるためにはどのようなポイントがあるのでしょうか。実際のリハビリ内容や自主リハビリに繋がるようなポイントも含めて解説していきますが、腹筋などではなくどこに荷重するのか、姿勢、手足の動きなどを含めて解説していきます。

患者さんが体幹が弱いと指摘されるのは、以下の様な場面があります。

・歩行時の姿勢やバランス、足の動きとの連動性が低下している

・腕を挙げるような動作で体が傾いたり、猫背の様に曲がってしまう

・立位や座位などの姿勢保持、姿勢コントロールが困難 など

例えば体が麻痺側に傾いている際に、反対に体を動かす筋肉を活動させても麻痺側で支持する機能を高めなければいけないですが、体をまっすぐにすることを目的にしてしまうと真っ直ぐにするための筋力が優先されてしまいます。しかし根本的に機能していない身体部位の活動を高めるためには、何が必要なのかを考えていく必要があります。

歩行における体幹機能とは

歩行で麻痺側の足に荷重する際に体が麻痺側に傾むいてしまったり、お腹がつぶれてしまうような姿勢で体幹が弱いと表現されますが、これらの症状を改善するためには麻痺側へ荷重できるための要素を見ていく必要があります

立位、歩行で麻痺側へ荷重するということは、肩周辺、お腹、股関節、下肢が垂直に支えることが重要になりますが、例えば肩全体が下がっているだけでも肩周辺の重さというのは非麻痺側へ流れてしまうような状態になり、麻痺側のお腹に重さが乗らなくなります。重さが乗らないということは、お腹の活動が高まりづらい、スイッチが入りづらいような姿勢、状態になります。

このような姿勢、状態のまま腹筋をしても姿勢そのものが変化しない限り、いくら筋力があっても歩行中に体幹が機能するということはありません。

座位の姿勢で肩全体をしっかりと麻痺側のお腹から骨盤の上に乗せる、そこで体幹が機能するような練習をしなければ姿勢が変化することや体幹機能を高めることには繋がっていきません。場面を変えれば、仰向けで麻痺側へ寝返るような活動も効果的になります。どんな場面で行うかは個人差がありますが、ポイントとしては体幹を機能させるには活動させたい部位にしっかりと重さを乗せることができる、これが荷重できるということになります。

歩行で麻痺側に荷重できる・できないではなく、その質を見ながら荷重する姿勢であったり方法を変えることが体幹機能を高めるためには非常に重要になります。

上肢の活動における体幹機能

麻痺側の上肢を挙げる、前に伸ばす際に体幹機能を指摘される場合の多くは、体が非麻痺側に傾きながら腕を動かしてることがあります。このような症状は上肢の麻痺がある場合に非常に多くの場合あてはまり、麻痺側の上肢を活動させる安定を非麻痺側の体幹や股関節周囲で代償して場合が多いです。

上肢を動かす際には肩甲骨の可動性が大切で、肩甲骨の安定は同側の体幹と股関節周囲への荷重が重要になりますが、非麻痺側へ荷重してしまうことで体全体が非麻痺側へ傾き、麻痺側の上肢が外に開いてしまう、引き上げるような活動となりやすいです。

特に上肢は動き始めの姿勢が重要で、動かそうとした瞬間に重心を非麻痺側へ傾けてしまうと上肢が動き始めてから麻痺側へ戻すということは非常に難しいです。いかに動きはじめで、麻痺側へ荷重している姿勢、状態で麻痺側の上肢を動き始められるかを感じながら練習してください。寝ていると腕が上がるのに、座位になると腕が挙がりづらい方の多くはこれが当てはまります。

リハビリや自主リハビリでのポイントは、座位の姿勢などで麻痺側へ荷重することが必要になりますが麻痺側の上肢や肩全体が下がっている場合には、腕をテーブルに乗せた状態で麻痺側へ荷重する(上肢をテーブルに乗せることで腕の重さを軽減して体幹のみの活動を高めやすい)ことなどで、まずはお腹周囲や股関節の活動を高めてから上肢の活動に繋げることが有効です。また麻痺側の股関節が不安定であばれ麻痺側のお尻にタオルを入れて骨盤自体の安定性を高めておき、特に動きははじめに麻痺側で荷重している状態を感じながら行ってください。

麻痺側へ荷重しながら腕を動かすと、最初は腕が挙がりづらいと感じる方が多いと思います。しかし代償動作が減って正しい筋活動になっていく過程であって、これまで使っていなかった筋肉の活動になっているからであって決して悪化している、悪くなっているわけではないです。非麻痺側へ傾きながら上肢を動かすと、肩周辺の筋活動もそうですが、首などの本来活動しない筋活動もみられやすいので、そういった部位の活動が軽減した分、本来上肢を動かす肩周辺や肩甲骨周辺の筋肉が活動します。

動きはじめで正しい筋活動、姿勢を意識することで体幹の活動も高まりやすくなり代償動作も軽減されます。特に腕が外側に開いたり、捻じれたような活動になってしまうと動きの途中から正しい動きにはなりづらいので、動きはじめを必ず意識してください。そこを意識していただくことが、その後の改善には非常に重要になるので自主リハビリなどで意識しながら行ってみてください。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

リハビリ相談 トリアの公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

まとめ

体幹が弱い、機能しづらいという事をお腹の筋肉を鍛えるということではなく、活動しやすい状態にしていくことが最も優先しなければいけない部分になります。

実際に手足が動くことや歩くこと、生活上の動作を考えた時にお腹、体幹の力というのは凄く強く活動するわけではなく、機能的に必要な場面や動作で正しく筋出力されることであったり、タイミングよく活動することが重要になるので、まずはなぜ体幹が弱くなっているのか、そこからどうすればその体幹の安定に繋がるのか、どの部位や動きで筋活動を高めることができるのかを探っていく必要があります。

特に姿勢を変えるような練習であったり、手足を動かす際の姿勢、荷重位置などを意識して練習をしてみてください。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設