トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳梗塞後の背骨の硬さは上肢や下肢に影響する⁉ 原因と自主リハを徹底解説

脳梗塞や脳出血などの脳卒中後の後遺症として、上肢や下肢の麻痺は一般的に言われていますが上下肢のスムーズな動きには背骨を中心とした柔軟な体幹機能が必要です。

リハビリにおいて療法士から「体が硬いですね」とよく言われる場合には、背骨の硬さを軽減することが非常に重要です。

背骨が可動性を持ちつつ安定的に動かせることで、本来の上肢や下肢の潜在性を高めていく事にもなるので患者さんだけではなく療法士の方も参考にしてください。

🔍こんな方におすすめ

☑体が硬いと言われる

☑全般的に動作がぎこちなく感じる

☑手足の硬さが改善しない

現在のリハビリでこんなお悩みはありませんか?

「あの時もっとリハビリしておけば良かった」と思わないために。

当施設は自費リハビリ施設で、保険内のリハビリだけでは不足している現状を打破するために自費/保険外でリハビリを提供しています。自費でリハビリ?と思われる方もいるかもしれませんが、退院後のリハビリは入院中に比べると極端に減少してしまうのが現実です。

退院後でも改善する方がいるのに保険内では制度や制限があり、療法士にとっても「もっとリハビリをすれば良くなるかもしれないのに」と現実と理想を感じています。

自費リハビリ(保険外リハビリ)は時間や頻度、場所などの制限がなくリハビリを受けることができます。退院後の生活やお身体の状態に合わせてご自身・ご家族で選択し改善の可能性を広げることができます。

当施設のリハビリ内容や理論などはYouTubeで発信していますのでご視聴ください。

変われる・改善できる可能性を見つけ、一緒にゴールを目指しませんか?

〇目次

1.脳卒中後に背骨が硬くなる原因とは

①姿勢の固定と安定

②体の傾きを調整する作用

③背骨と上肢・下肢の運動連鎖

2.背骨が硬くなった際の動き方

①首と体が一体化

②起き上がり動作

3.まとめ

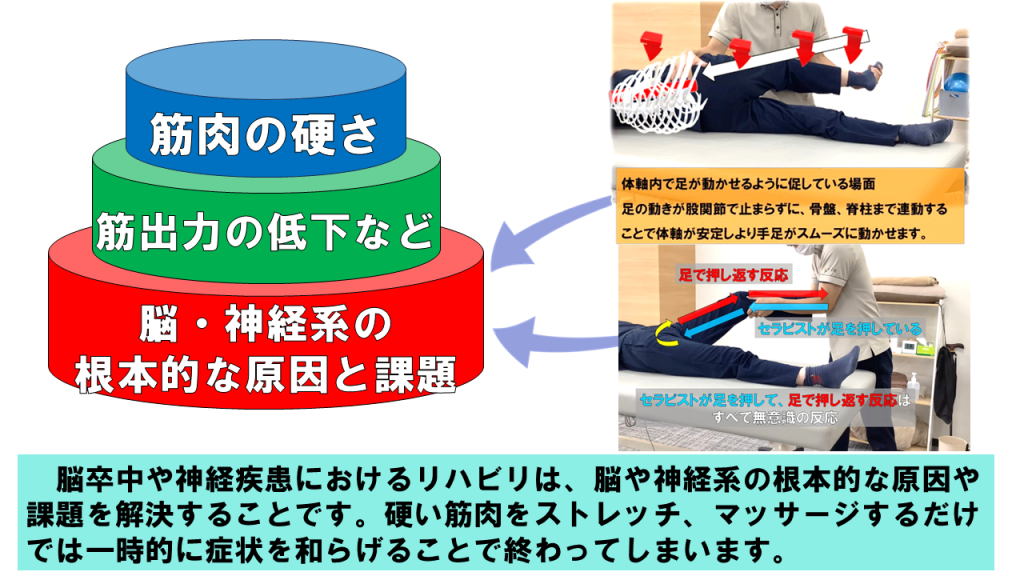

脳卒中では筋肉へのアプローチが多いですが、結果として背骨を含む関節がスムーズに動くことが重要です。

1.脳卒中後に背骨が硬くなる原因とは

脳卒中を発症され病院でのリハビリや退院後のリハビリ施設等で、「体が硬いですね」と指摘される場合には筋肉だけではなく背骨や関節も硬くなっているも含まれている可能性があります。

脳卒中後の主な運動麻痺は、上肢や下肢に注目されますが体幹部分においても麻痺が生じている場合が多いです。また運動麻痺に加えて姿勢を調整、コントロールするような脳神経系への影響もあり結果として背骨を硬くしてしまう原因がいくつかあります。

いくつかの原因が複合的に生じているケースが多くますが、姿勢・バランス・運動連鎖の3つから解説していきます。

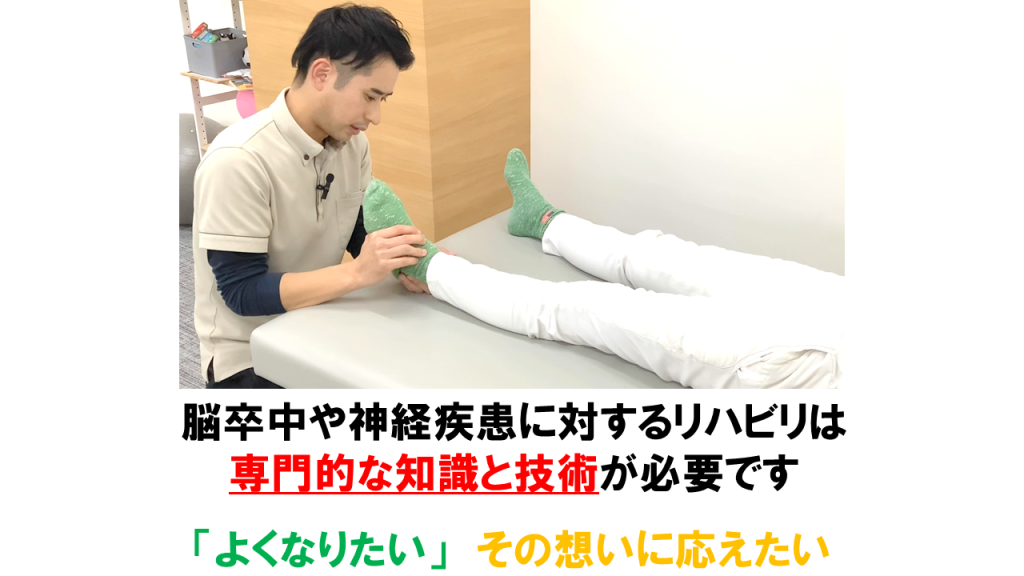

①姿勢の固定と安定(2つの違い)

座位や立位など姿勢を保持するような場面を練習している方もいると思いますが、どんな姿勢であっても1点で姿勢を保持し続けるということは体全体が安定している反面、それは安定が強すぎる固定になっている可能性があります。

座位や立位などの姿勢を保てない、保ちづらい際にその姿勢自体を数秒保持するような練習をしたくなりますが、その1つの姿勢は保てるようになっても、例えば座位で麻痺側に荷重する、立位で足を踏み出そうとするなどの場合には必ず姿勢を保持していた場所からは重心が動きます。その重心が動いた際に必要になるのは、1点に姿勢を保持するような活動ではなく、柔軟な背骨や肋骨など体幹周囲の柔軟性です。

これをリハビリを通して、「この姿勢で座ってください」、「立ってください」という言語的な指示に加えて徒手的に止めようと(傾きを手で抑えたり、体を固定)してしまうと動作に繋がるような柔軟な体幹、背骨の動きを阻害する形になってしまうので注意が必要です。

リハビリでは安定性をスタビリティ―(stability)、可動性をモビリティ―(mobility)と表現することがあり多くの場合は安定性が向上することで可動性が高まるという表現です。しかしいくら安定しても先ほどのように1点で安定性が高まっても可動性にはつながりません。反対に可動性が高まる、動ける範囲が広がることで様々な姿勢や動作に必要な安定性を高めることに繋がっていくケースがほとんどです。

言葉だけ聞くと安定性が高まれば動きやすくなるというのはしっくりきますが、実際の臨床ではそういったケースにならないことがほとんどです。これは手足の動きにも言えることで、例えば腕を伸ばす動きでは腕を伸ばすだけの可動性があれば出来るようになるかと言えばそうではなく、腕を伸ばす動き以上の可動性(関節可動域や随意性など)が無いと実際に動かしたい動作は制限されてしまうので可動域、動かせる範囲をしっかりと保っておくことも重要な要素になります。

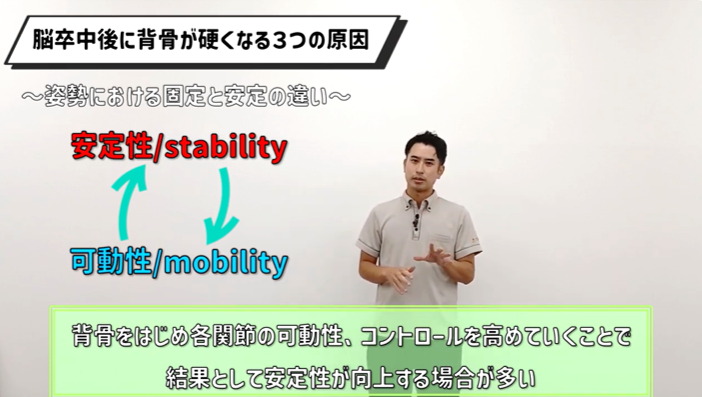

②体の傾きを調整する作用

リハビリの中で療法士の方から「姿勢やバランスは無意識にコントロールされいます」という風な話を聞いたことがないでしょうか?

座っている姿勢、立っている姿勢、そこから動く際に手足の動きは多少意識的に動かしますが、姿勢やバランスは無意識に調整されていることが理想的な身体機能になります。しかし姿勢を意識的に保ってもらう、体を伸ばしてもらうということは意識的な活動で、これをいかに無意識の中で調整できるように改善していくのかは身体状況をより明確に感じてもらうことが必要です。明確にというのは、体の真ん中ってどこなのか、そこから体が傾いている状態ってどこなのか、これが明確になることで重心が傾きすぎた場合や姿勢が傾いた場合に自己修正され姿勢が無意識に調整されやすくなっていきます。

姿勢を自己修正、無意識に調整することが難しい場合に体を一点を留めてしまったり、動作時にバランスが崩れてしまうことに繋がるので背骨を硬く固定するような活動が増えていきます。このような状態を改善するために、リハビリで可動性を高めたり、筋肉の硬さ、筋緊張を調整することが有効になりますが姿勢やバランスは様々な身体状況の結果です。今の身体状況に依存して姿勢やバランスというのは調整されます。

麻痺側へ重心を乗せられる範囲が狭い、真ん中という認識がズレている、こういった要素があると姿勢や動作時に非麻痺側へ傾いてしまいますが、これは患者さん自身が気づけない範囲です。だからこそ療法士がここに介入して可動性を高める、真っ直ぐが正確に感じられるようにはどうすればいいのかを患者さん一人ひとりに合わせて考える必要があります。

人の真ん中や中心という感覚についてはこちらの動画がおすすめ

左右や真ん中という認識はもともと曖昧な感覚ですが、姿勢を安定させることやバランスの改善には非常に大切な内容です。

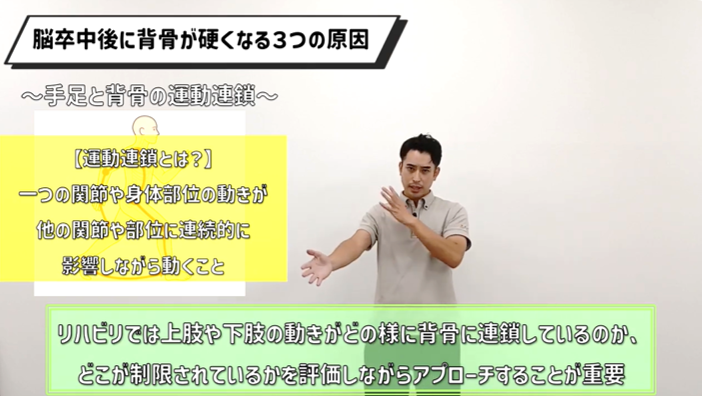

③背骨と上肢・下肢の運動連鎖

リハビリでは運動連鎖という言葉があり、ある身体部位の動きが他の身体部位へ影響を及ぼし動きが連鎖的に生じることを指します。

腕が動く際には腕だけではなく肩甲骨や背骨、肋骨などが同時に可動することや下肢が動く場合にも骨盤から背骨へ動きが連動することで姿勢が保持されながら安定して手足を動かすことが可能です。

特に療法士の方は上肢や下肢を動かす場合に、その動きがどのように体幹、背骨部分に運動が連鎖していくのか、反対にどこが制限を受けているのかを評価しながら進めていく必要性があります。ここの連動性が低下してしまうと手足を動かしても背骨が動かない、動きづらいので背骨の硬さに繋がってしまうことが考えられます。いかに腕を動かす場合に、腕だけではなく全身状態の中での腕の動きと言う風に捉えアプローチするのかが大切になります。

このような要素は患者さん自身が意識して捉えることも部分的には可能で、例えば腕を挙げるような動作では腕の動きに伴って背骨がしっかりと伸びてくる感覚があるのか、足の動きに骨盤の可動性が伴っているのかなどを感じることはできます。

脳や神経系に対する専門的なリハビリをご希望の方は、お問い合わせください。

※リハビリ等に関する無料相談のみでもお気軽にお問い合わせください。

※リハビリ内容を詳しくお聞きになりたい場合には、経過や症状をお伝えください。

2.背骨が硬くなった際の動き方

背骨が硬くなるといわゆる体幹の動きが制限され、日常生活動作にも影響を及ぼします。特に背骨の可動性で制限されやすい2つの場面で解説しながら、どういったことに気をつけながら練習していく必要があるのかお伝えしていきます。

2つの場面は座位での首の動きと起き上がり動作です。この2つの動作において、背骨の可動性を感じること、そして改善していくことが柔軟な体幹に繋がっていきます。

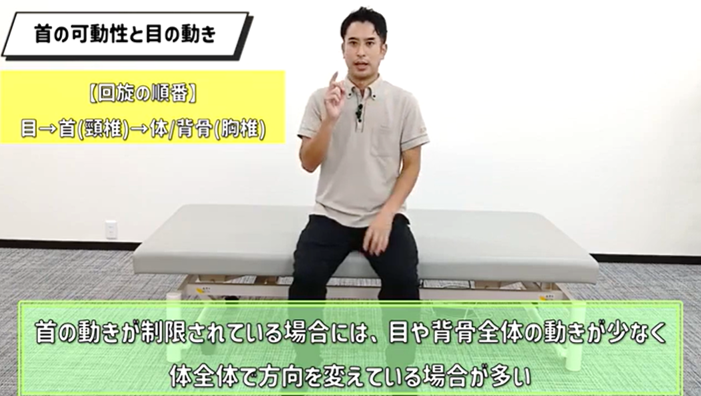

①首と体が一体化(分離運動とは)

背骨の可動性が低下してしまっている場合の1つ目の動作が首の動きです。患者さん自身も感じている場合もありますが、例えば横を向くような場合に首の動きではなく体全体から横を向くような動きになってしまうことがあります。

首や体を回す、回旋するような動作では順序が大切となり、最初に目が動いて次に頭が動く、最後に背骨が回旋するような動きになります。これが首の動きがなく体全体で動いてしまうということは、目の動きや首、背骨の動きをほとんど使わずに行っているので体全体が一体となっているような形になります。

このような症状の背景には、バランスが不安定なことや目の動きが制限されている場合が多いです。また上肢の硬さや緊張が強い場合などにも体の回旋が制限されることがあります。あまり介入されることが少ない目の動き、眼球運動が改善されることで首の可動性、そして背骨の動きに運動連鎖していく可能性があるのでその方法をお伝えしていきます。

目の動きというのはある程度目の前に見えている範囲、景色は眼球の動きで視点を変えながら見ていきます。しかし目の動きが制限されている場合は、少し左右や上下に視点を変える際にも頭の動き、もしくは体全体の動きで代償しています。そこで根本的な目の動きを促すことが重要になってくるので、ここを改善する練習をお伝えしてきます。

練習方法:まずは目の動きは正面の一点を見てそこから左右にゆっくりと目を動かしていきますが、最初は狭い範囲から徐々に左右の幅を広げなら動かしてください。意識的に行うと最初は違和感や軽いめまいなどを感じる場合もあるので、短い時間で15秒程度から必ず始めてください。次に目の動きに首の動きを合わせていきますが、例えば目を出来るだけ右に向けてそこから首も同様に右に動かしていきます。この目の動きでは見えづらい範囲は首を動かしてみるというのが本来の目と首の連動性になるので左右ゆっくりと行っていきます。首の可動性、可動範囲についても、先ほどの目の動きと同様に少しずつ可動範囲を広げていくような形で行ってください。練習し始めは左右5回程度でいいのでゆっくりと行ってください。ここまでで目と首が動くことで、それよりも下の背骨の可動性をより高めやすくなっているので、最後に目を動かす、首を動かす、体を回すという順番で行っていきます。これも左右5回ずつくらいから始めてみてください。

視覚、目の動きと言うのは人の感覚情報や生活する上で常に必要な要素になるので、ここが制限されてしまうと全身へ影響が及んで硬さや動きのぎこちなさなどに繋がってしまうのでぜひ行ってください。

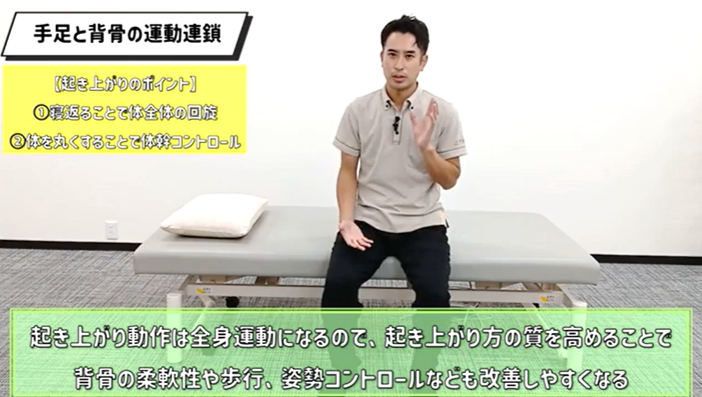

②起き上がり動作(起き上がりに必要な機能)

ではもう1つの場面が起き上がり動作になります。寝ている姿勢から起床時であったりリハビリなどで起き上がる場面があるかと思いますが、その起き上がり動作によって背骨の硬さを強めている可能性があります。

実際に背骨が硬く可動性が低下している方の起き上がり動作で特徴的になるのは、体のねじれと曲がりが極端に減っていることになります。起き上がる際にベッドの柵を非麻痺側の腕で引っ張り込むような形で起き上がっている場合に特に強く見られますが、まずは起き上がる際にほとんど横向きを経由せずに体全体を伸ばしたままになってしまう、これが背骨の硬さに繋がります。起き上がる動作では、寝返り、横向きになることで首や背骨の回旋するような活動があることと、体を起こしていく際に体が一度丸くなる活動があって、この2つのポイントで背骨の柔軟性を保っています。

起き上がり動作というのは、歩行などと同様に全身運動になるので起き上がり動作の質を高めるような練習で背骨の柔軟性を高めるだけではなくて体幹のコントロール、姿勢コントロール、あとは歩行の改善などにも直接効果があるような場合が多いです。そして特に背骨の硬さに加えて、麻痺側上肢の硬さや肘が曲がってしまう、上肢全体が後ろに退けてしまう方などは必ず起き上がり動作を練習することをお勧めします。

練習方法:起き上がり動作のポイントは2つで、まず1つ目が起き上がろうと体を動かす時に必ず麻痺側の肩や胸から動き出してください。起き上がりに必要な寝返りは、必ず起き上がる方向とは反対の手足からスタートすることが重要でここが抜けてしまうと非麻痺側に依存した形になってしまうので、必ず麻痺側の肩周辺をベッドから浮かせて横向きに近いような姿勢になってください。こうすることで背骨の回旋を促しつつ、体幹のコントロールを高めるきかっけになります。そして寝返りをした横向きの姿勢から、出来るだけ体を丸めるような形で起き上がっていきます。この体を丸めるという動きで背骨の可動性、体幹の安定を高める要素に繋がっていくのでまずは可能な範囲で行ってください。

この2つのポイントを何回か繰り返し練習してもいいですし、生活場面で起き上がる際に意識していただいてもいいので継続的に行う事で効果的になります。起き上がりの練習と聞くと少し地味なように感じる方もいるかもしれないですが、全身運動になるので歩行、上肢の活動、姿勢コントロールなど多くの場面で効果的になりますので日々の変化を感じつつ行ってみてください。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

〇まとめ

今回は背骨を中心に解説しましたが、脳卒中後のリハビリでは筋肉へのアプローチが多く関節、骨と聞くと違和感に感じる方もいたかと思います。しかし背骨は、体の中心にあり回旋や屈伸など他の身体部位との連動などを含めると非常に重要になります。

また良い姿勢を保持しながら動くことを考えると、いかに背骨を機能的に動かすことができるか、コントロールすることができるかで大きく変わりますし、手足の麻痺の改善に繋がっていきます。

患者さんだけでなはく、療法士を含めて体幹を安定させることや機能させることにおいて背骨の動きへアプローチする、練習の際に意識する事を日々感じながら継続的に練習してみてください。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設