トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

高次脳機能障害でなぜ計算をするの?数字の理解と体のつながり

脳卒中や脳・神経疾患では体の症状の他に高次脳機能障害という思考や判断、物事の選択などに影響を及ばすものがあります。

高次脳機能障害へのリハビリで、計算が苦手になり計算問題を訓練する場合があります。また計算問題を通して、体の動きを変化、改善する意図でも行われる場合もあります。

何にために計算問題を解いているのか、高次脳機能について知りたい、歩行中に怖いなどの症状がある方は参考にしてください。

当施設のリハビリでも計算問題を行うことがあります。

しかし単純に計算自体ができることを狙っているのではなく、計算過程の理解が体の動きへ直結させるために行っています。(計算自体のリハビリも行います。)

数字は順番や大きさを表し、計算で足したり引いたりすることで比べることもでき、身近であって実は無意識にこの数字の概念をいつも脳は処理しています。

〇本記事で理解できること

1.数字とは

2.計算を練習する意味は

3.運動とのつながり

1.数字とは

数字は0~9まであり、その組み合わせで表すことができます。

ひらがな、漢字などの文字と大きく異なるのは大小、順番が明確に決まっていることです。

大小、順番の理解がとても重要になり、この概念が定まらなければ計算の理解も難しくなります。

また順番という概念を理解するにも、数字は分かりやすい課題になります。

2.計算を練習する意味は

計算は足し算、引き算、掛け算、割り算が一般的です。

高次脳機能障害などの改善のためには単純に計算をたくさんするのではなく、各計算の練習する意味を考えなければいけないので内容を紹介します。

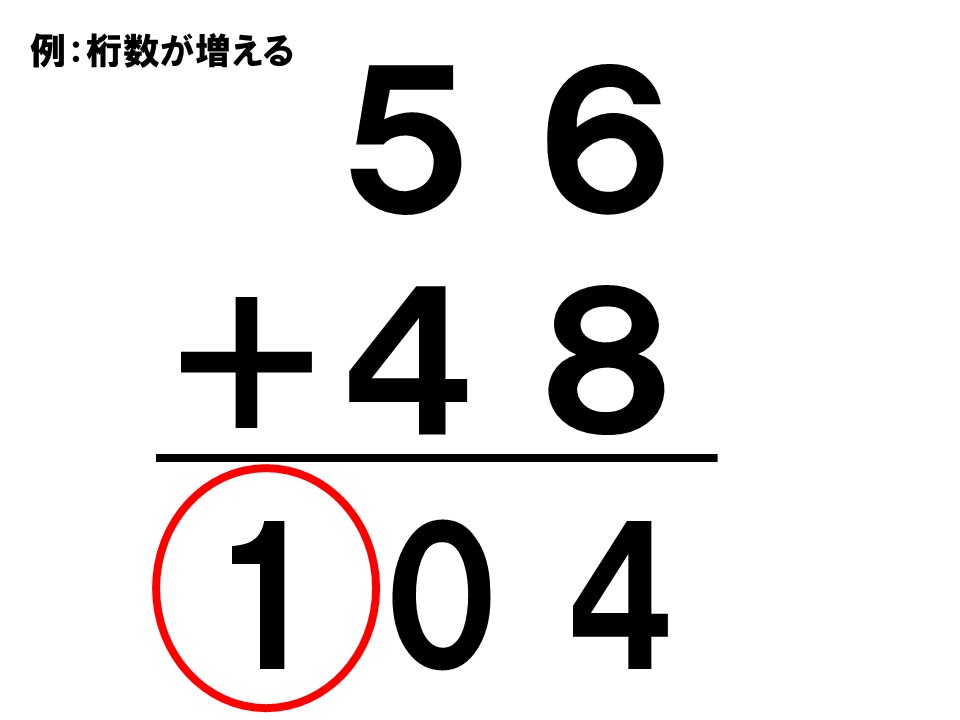

・足し算:数字を順番通りに増やしていく、桁数が増えていく=扱う数や特に桁数が増えていくことがポイントです。

・引き算:足し算の反対で、数を減らしていく、桁数を減らす=扱う数や桁数が減っていきます。

・掛け算:掛け算は、ほとんどは記憶で毎回、計算しているのでなく小学生で覚えた記憶からの情報となり、掛け算の仕組みは足し算です。(2×2=2+2、3×5=3+3+3+3+3など)

・割り算:上記3つの方法を複合的に考えていくものです。

こういった計算の概念のようなものを、高次脳機能障害に合わせて選択(暗算、数式の種類)してあげることが必要となります。

また実際の数字で行うのか、ブロックなどの視覚的に分かりやすい方法で提示していくのかなども考慮する必要があります。

数字を扱う、計算ができることで単に計算が可能になるだけではなく、物事の順番や選択なども改善される場合があります。

3.運動とのつながり

脳が運動をプログラムする際は、どれだけの過程があり、動かす関節の数など単純運動なのか複雑運動なのかに分かれます。

単純運動は手を挙げる、複雑運動は手を伸ばしてコップを持って口元に運んで飲むなどの過程がある程度あるものを指します。

数字を理解し扱える量が増えることで、この複雑運動のように過程が増える動作もプログラムしやすくなります。

また動く際は必ず空間の把握が必要で、大まかに部屋の大きさに対して自分がどこに座っているのかなど無意識的に脳は距離を計算しています。

どれだけの空間を把握できるかは、計算では繰り上がりなどで桁数が増えることと繋がりがあります。

空間把握が苦手な場合、立つと怖い、極端に狭いところや広すぎるところで歩行がしづらいなどの症状があり、計算においても桁数が増えるような足し算や掛け算(2桁)が苦手な傾向にあります。

高次脳機能障害は、身体機能との繋がりを見ていくことで改善されやすい場合もあります。脳卒中等によるリハビリの希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

さいごに

体の動きを高次脳機能から考える、高次脳機能を体の動きから考える、双方からのアプローチが重要だと考えています。

体と高次脳機能を別々に捉えずに、動くためには、話すためには、考えるために必要な要素をリハビリしていきます。

高次脳機能障害は外見上分かりづらい症状も多く、理解されないという事もあります。どういったリハビリが適しているのかなどお気軽にお問い合わせください。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設