トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

【脳卒中/片麻痺 起き上がり動作の改善】

起き上がり動作は日常生活動作において重要な動作で、脳卒中による各症状により動作が困難な身体部位や場面が異なります。

起き上がりや寝返りは、歩行と同様に全身運動に近い動きや筋活動が必要です。

また起き上がり動作で麻痺側上肢が後方に退けてしまい、肩の痛みを誘発する原因にもなるので起き上がれるからそのまま行うのではなく、起き上がりの方法や質の改善が必要です。

この記事では、起き上がりを困難にしている原因とそのリハビリ、自主リハビリを紹介していきます。

こちらの動画では、起き上がり動作と上肢のリーチ動作の関連性を解説しながら練習も紹介しています。

リーチ動作と起き上がり動作だけではなく、各動作の動きや活動を関連付けて考えていくことでリハビリや自主リハビリの幅が大きく広がっていきます。

【トリアのリハビリ相談】

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしています。

お気軽にご連絡ください!

〇起き上がり動作について

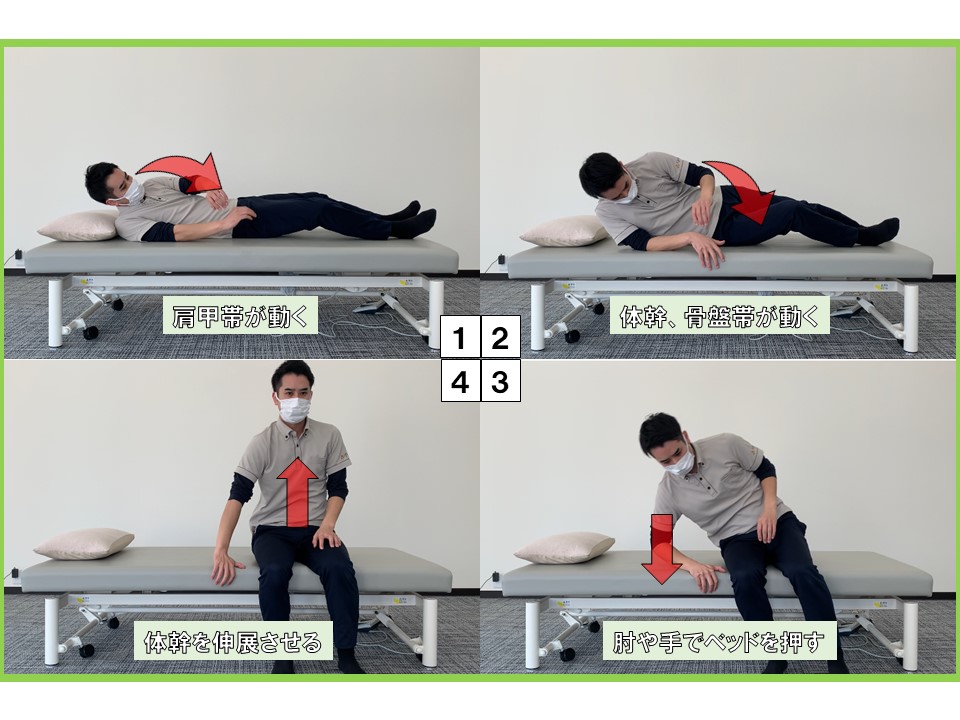

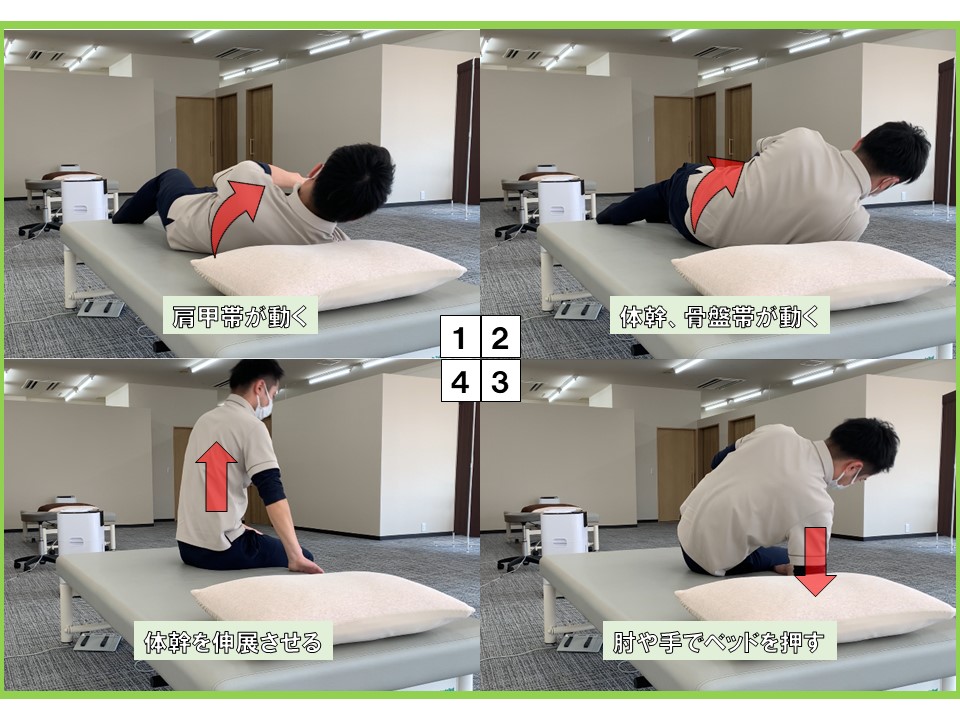

起き上がり動作の方法は人それぞれですが、4相に分けることができます。

この4相で体幹を抗重力屈曲活動から抗重力伸展活動への切り替えが必要になります。

1~2相は主に屈曲活動、3~4相は伸展活動が必要です。また特に1相~2相では体幹の回旋、体軸内回旋も重要なポイントになります。

〇片麻痺による起き上がり動作を困難にする原因

起き上がり動作が難しい場合、大きく3つの原因が考えられます。

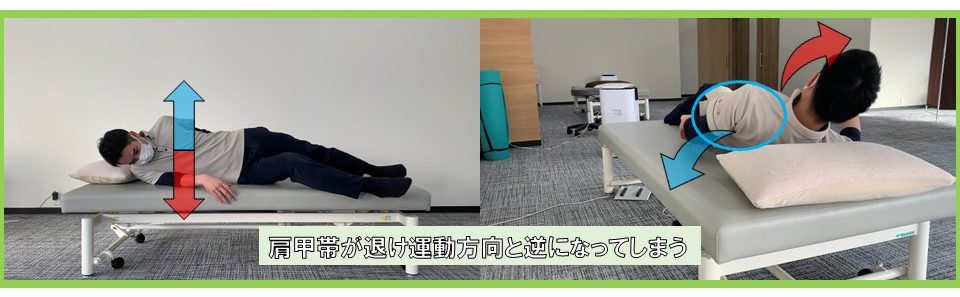

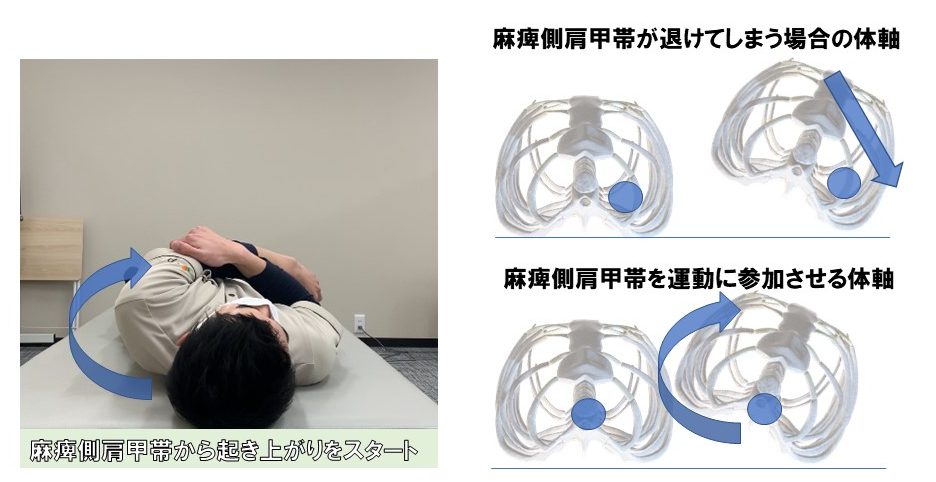

・麻痺側肩甲帯が後方へ退ける

1~2相での屈曲活動に加えて体幹の回旋も必要になりますが、この活動が減少することで麻痺側の肩甲帯(腕や肩甲骨を含めた総称)が後方に退けてしまい起き上がり動作を困難にさせます。

肩甲帯が後方に退けることは、起き上がる運動方向とは反対の動きとなってしまうので起き上がり動作をより難しくさせる要因となります。また肩甲帯が運動方向とは反対に動いてしまうことで、必要以上に力んでしまうこともあり、全身の筋緊張を高め硬さを強めてしまう原因にもなります。

肩甲帯が退けてしまう原因は、半側空間無視や身体失認などの空間や体への意識が向きづらい状態でも見られます。機能的には体軸が非麻痺側へ偏ることで、起き上がり動作に麻痺側肩甲帯が参加していない、もしくは参加しづらい状態です。

体軸とはこちらの動画で簡単に紹介しています。

体軸は目で見ることはできませんが、様々な動作において軸・体幹が安定していることは重要です。

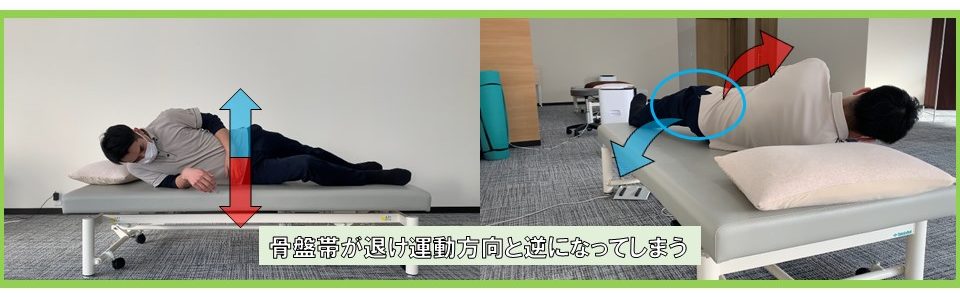

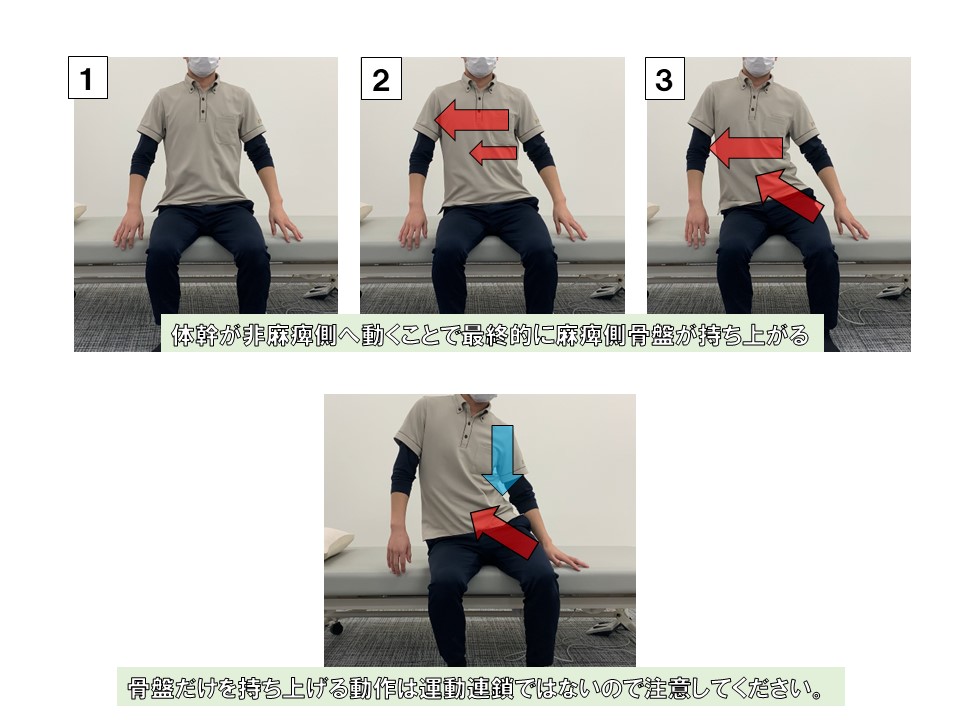

・骨盤が麻痺側へ退ける

先ほどの肩甲帯と同じく骨盤が後方へ退けることも原因の1つです。

上半身の回旋に伴い骨盤~下肢へ運動が連鎖していきますが、この繋がりが低下することで体幹と骨盤の間で運動が途切れてしまいます。この運動連鎖が途切れてしまうのは、主にお腹周辺や股関節が麻痺によりコントロールがしづらい状態ということが考えられます。

上半身から骨盤や下肢の運動連鎖を改善するには、体幹機能の安定とその安定性の中で骨盤や股関節の動きを連動させることが必要になります。

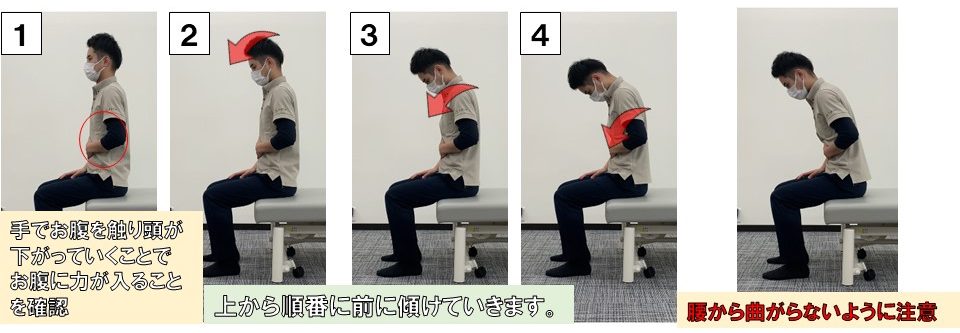

・体幹が伸展、反ってしまう

1相~2相では屈曲活動で体をベッドから起こします。

しかし体幹前面(腹筋群など)の活動が低下することで体幹の過伸展、反り返った姿勢での起き上がりとなりやすいです。

体幹を反って持ち上げ、非麻痺側上肢で体を引き付けながら起き上がるので背中全体の緊張が高くなり腰痛の原因になることもあります。

また全身の必要以上な伸展活動により、立ち上がりや歩行での手足のつっぱりに繋がる恐れもあるので注意してください。頭から体幹への運動連鎖が苦手な場合も体幹の過伸展が見られます。

〇自主リハビリ

3つの原因に対する自主リハビリを紹介します。

・麻痺側肩甲帯が退けてしまう

非麻痺側優位の起き上がり動作では、麻痺側肩甲帯が運動に参加していない状態です。

起き上がりの途中で肩甲帯を運動に参加させることはより難易度を高めてしまうので、起き上がりの開始を麻痺側の肩甲帯から始めます。

起き上がり動作の開始時に、麻痺側肩甲帯が運動に参加することで麻痺側肩甲帯~体幹への運動連鎖が高まりやすくなります。

・骨盤が麻痺側へ退ける

骨盤が退けてしまう原因には、体幹~骨盤へ運動が伝わらないことにあり、体幹機能・体幹筋を使い骨盤をコントロールする練習が必要です。

頭から体幹、骨盤と上から順番に横に移動していくようなイメージで行ってください。

・体幹が伸展してしまう

座位姿勢で頭から体幹への運動連鎖の練習を行います。

座位であれば重力方向に動くことになるので、難易度を下げて行うことができます。

動きが慣れてきたら仰向けでの姿勢で同じことを行ってください。

筋トレではなく運動の動きを促す練習なので、ゆっくりと動きを確かめながら行ってください。

〇さいごに

日常生活動作である起き上がり動作の改善は、生活の質や生活範囲を広げるためにも大切です。

立ち上がり動作に関する記事はこちら

→【脳卒中 立ち上がり動作】特徴 原因 姿勢 重心

繰り返し練習することも大切ですが、どこが原因で起き上がれないのかを分析し苦手な動きを集中的に高めるリハビリも重要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設