トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

脳卒中リハビリ なぜ姿勢が重要なの?患者さんの質問を4つ解説

脳卒中を含め神経疾患等のリハビリで、姿勢について療法士などから指摘されたことや訓練をしたという方が多いのではないでしょうか?

姿勢というのは動きの土台になる要素、滑らかでスムーズな動きに必要、単純に体に負荷をかけない要素など様々な要素が含まれていて脳卒中後のリハビリでは特に重要視される内容です。動きとは姿勢の連続を繋げている表現があるように立っている姿勢や座っている姿勢が綺麗になるだけではなく、必ず姿勢が変化することで動きの変化、改善に直結していきます。

今回の記事では、当施設でのリハビリで姿勢について患者さんからよく質問される4つの内容を解説していきます。

〇目次

Q1.姿勢が良くなると動きが良くなるということが分かりません

Q2.いい姿勢をずっととるのは体が辛くなりますが、継続することは必要ですか?

Q3.鏡で姿勢を治すことは効果的ですか?

Q4.真っ直ぐの姿勢が分かりづらいんですが、いい方法はありますか?

動画でご視聴になりたい方はこちら

動画、記事をお読みいただく事で、リハビリの際にどういった事に意識すればいいのかなどが参考になります。

Q1.姿勢が良くなると動きが良くなるということが分かりません

1つ目の質問は率直な意見、質問で姿勢が良くなると動きが良くなる、改善するということが繋がらない、理解しづらいという内容です。

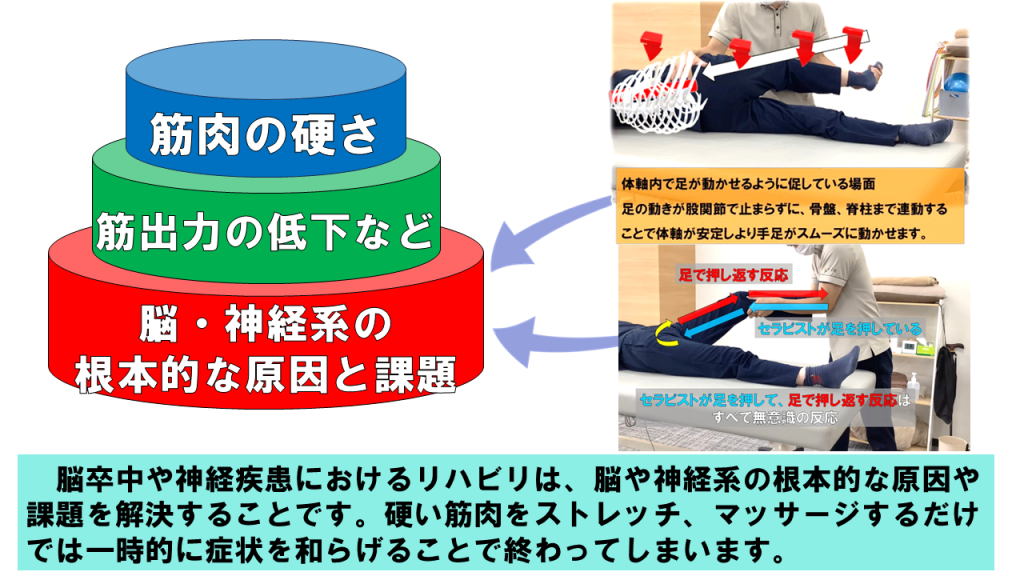

本来姿勢と動きというのは別々に感じますし、姿勢ではなく根本的には動きを改善したいと患者さんは感じているはずです。しかし療法士、リハビリでは良い姿勢を目指し療法士の方も姿勢が重要と学ぶので、姿勢を整えるということに違和感を感じないこともあります。患者さんだけではなく、療法士を含めなぜ脳卒中、片麻痺に姿勢が重要なのかを知っていただくことが大切です。

姿勢が良くなると歩きやすくなる、腕が動かしやすくなる、この土台になっているのが姿勢調整、姿勢コントロールという言葉になります。

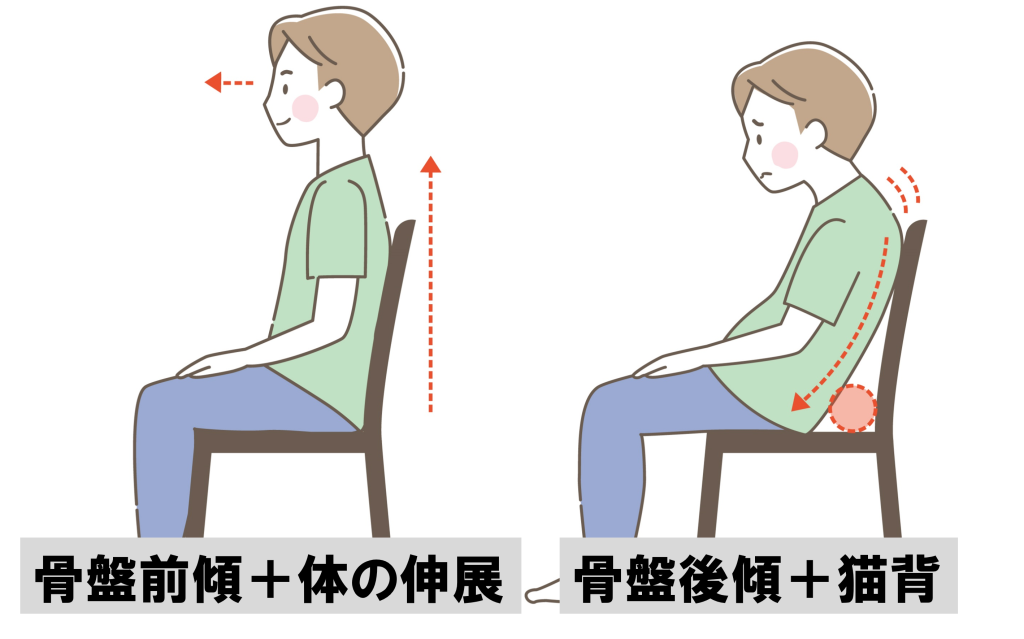

分かりやすく座位で例えると、座っている姿勢で骨盤が後ろに倒れて猫背になっているとします。※下記画像の右側

おそらく多くの療法士、私自身も含めて骨盤が後傾し、体が曲がって猫背になった姿勢を見ると骨盤を起して体幹を伸ばしていければいいなと考える方が多いと思います。骨盤を起こす、体の伸ばすことが出来るという過程が重要で、骨盤の前傾と体幹の伸展だけで考えてもなんとなく立ちあがり易そうに見えるんじゃないでしょうか。※上記画像の左側

この骨盤の前傾だけを見てみると、実際に動いているのは関節でいえば骨盤、股関節、腰椎(背骨の腰部分)、筋肉で考えれば体幹や股関節だけではなく下肢全体の筋活動、より細かく見れば全身の筋活動、筋緊張が変化します。姿勢が変化する、動きやすい、動き出しやすい姿勢に調整することで結果として全身の活動が変わります。

姿勢において重要になるのは、良い姿勢=綺麗な姿勢ではなく良い姿勢=機能的な動きやすい、動き出しやすい姿勢だということです。

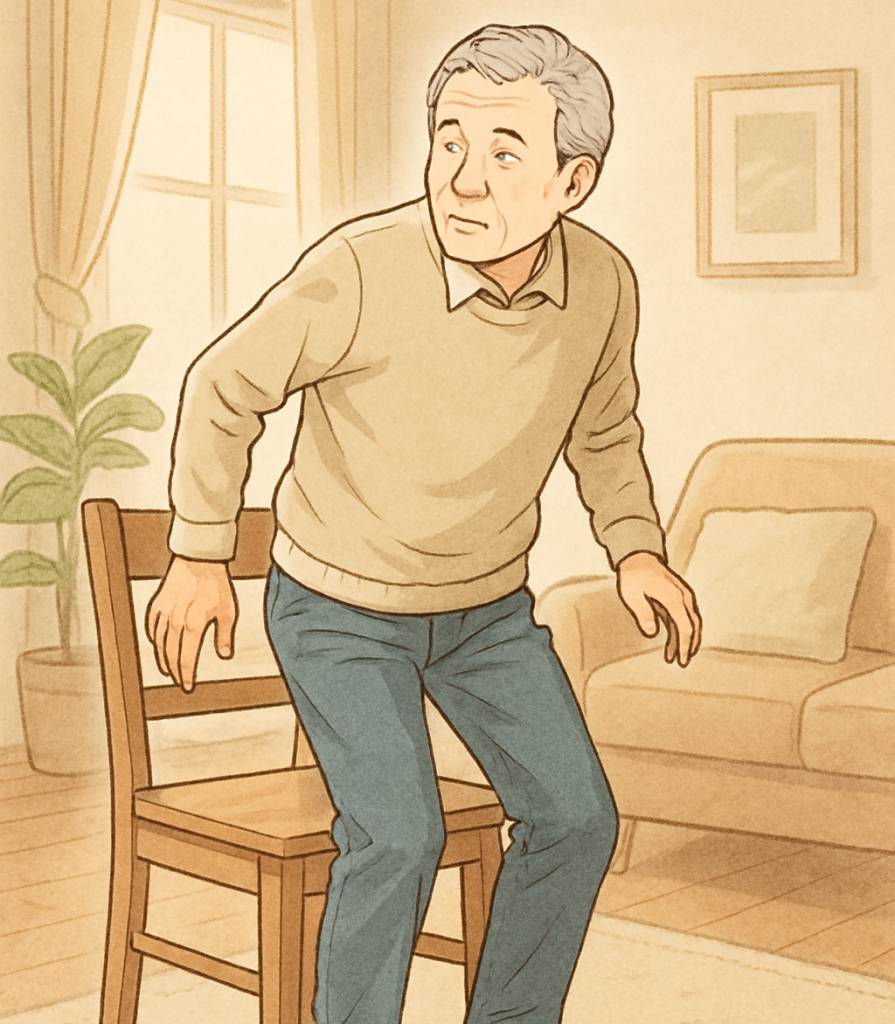

リハビリでは左右対称の姿勢を指摘されることも多いはずですが、実際の生活における動作は左右対称の動きはほとんどなく立ち上がり動作のみです。その立ち上がり動作においても、進みたい方向によっては体をねじったりしながら立つので、本当に左右対称の動きは限られてきます。

しかし左右非対称の動き、特に麻痺側を優位に使って立ち上がる、麻痺側の下肢で支えるなどが可能になるためには、まずは左右対称の姿勢から動きだせるという過程も重要になります。

そういった背景からリハビリでは動きだけではなく、姿勢を見ることでどんな動きが苦手なのか、目標の動作を改善をするためにどこを優先的にアプローチする必要があるのかなどを姿勢から評価し考えていくことが必要になります。

姿勢と動きを様々な視点で結び付けていくことで姿勢が改善し動きが変化、改善するということになります。あくまで1つの指標、アプローチする内容なので動き、動作自体にもアプローチする必要があり姿勢と動きを平行してリハビリを進めていくことが大切になります。

※立位で体が傾いてしまう原因などはこちらの記事を参考にしてください。

→脳卒中 立位姿勢で体が傾く原因と改善策とは?非麻痺側や内反から考える

Q2.いい姿勢をずっととるのは体が辛くなりますが、継続することは必要ですか?

次に、良い姿勢といわれる姿勢を心がけていますが、すぐに疲れたりきつくなってしまいます。できるだけ良い姿勢を取り続けた方がいいのでしょうか?という内容になります。

この質問は実際にリハビリしている中で聞かれることが多く、結論からお伝えすると、ずっといい姿勢を取るという事はできないですし、それだけが姿勢ではないのでおすすめしないという風な内容をお伝えしています。

姿勢というのはいろいろな姿勢ができることが最も重要で、1つの姿勢を取り続けることは筋肉の活動も偏り、体の一部が硬くなるなどのデメリットもあります。いろいろな姿勢があるなかで良い姿勢と言われる、骨盤がしっかりと起きていて体がある程度伸びている姿勢、この姿勢もその中の1つでしかありません。

座っている姿勢で考えてみると、少し背もたれによりかかる、片側に重心を乗せる、足を組むなど姿勢のバリエーションは無数に存在しています。

大事になるのは、いかにその場面にあった姿勢を取れるかであったり同じ姿勢を取り続けないか(全く動かない=同じ姿勢という理解)ということでずっと座っている姿勢が続いても、本来は少しずつ重心をずらしたり少し体を動かすことで体の負担を分散しています。良い姿勢といってもそれだけを続けるということは、体にとって大きな負担になります。

動き出す際や、動きに必要な場面で骨盤をコントロールしたり体幹でのコントロールができることで良い姿勢になること、これが大切になるので必要な時に良い姿勢となれるように、良い姿勢にいつでもなれる、良い姿勢ってどんな感覚なのかを日々確認やそこにむけてリハビリすることは必要です。

今回のテーマの姿勢だけではなくて、体幹機能を高める効果的な練習があるとしても、それだけをやっていても効果が薄れてしまったりその練習内容の動きだけが定着してしまうので、できるだけいろいろな場面や内容を想定して定期的に変更する必要があります。

姿勢も同じで1つの姿勢、きれいな姿勢、良い姿勢だけではなくていろいろな姿勢をとることを意識された方が柔軟な体の動きに繋がっていきますので、良い姿勢を取れることを目指しつつ他の姿勢、例えば体を丸くする、左右に動くなども含めながら練習していくことが重要です。

※座位で体が傾いてしまう原因などは、こちらの記事を参考にしてください。

→脳卒中 座位姿勢で体が傾いてしまう3つの原因 姿勢や筋肉、骨から考える

脳や神経系に対する専門的なリハビリをご希望の方は、お問い合わせください。

※リハビリ等に関する無料相談のみでもお気軽にお問い合わせください。

※リハビリ内容を詳しくお聞きになりたい場合には、経過や症状をお伝えください。

Q3.鏡で姿勢を治すことは効果的ですか?

3つ目の質問は、鏡で姿勢を治す、意識する事は有効的ですか?という内容になります。

鏡を使用するというのは、病院等のリハビリでも使用されたことがあるかもしれませんが鏡は視覚から姿勢をコントロールすることを促すことができます。しかし鏡をつかって姿勢をまっすぐにする課題を繰り返すだけでは効果が低いこともあるのでポイントなども含めて解説していきます。

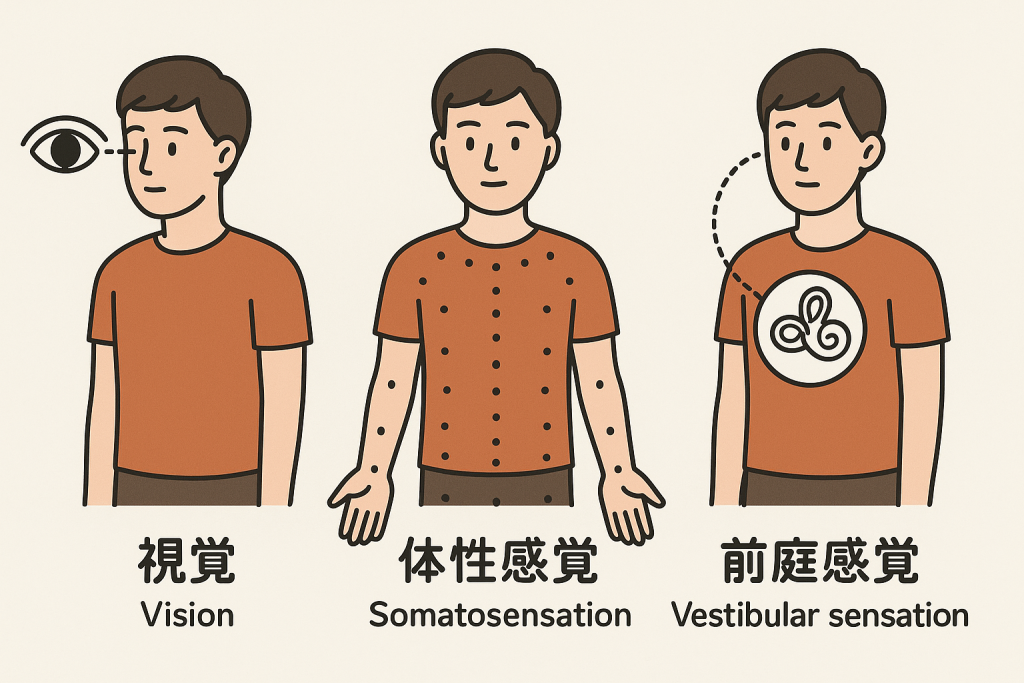

まず姿勢、姿勢制御と言われる自身の姿勢をどのようなコントロールしているのか、大きくは3つあり視覚情報、そして体の感覚である体性感覚というもので体に触れている感覚や関節などの感覚もあります。最後に前庭感覚という体の傾きを感知して、体をまっすぐに保とうとしてくれる器官があり、視覚、体性感覚、前庭感覚、この3つが姿勢を制御していることになります。

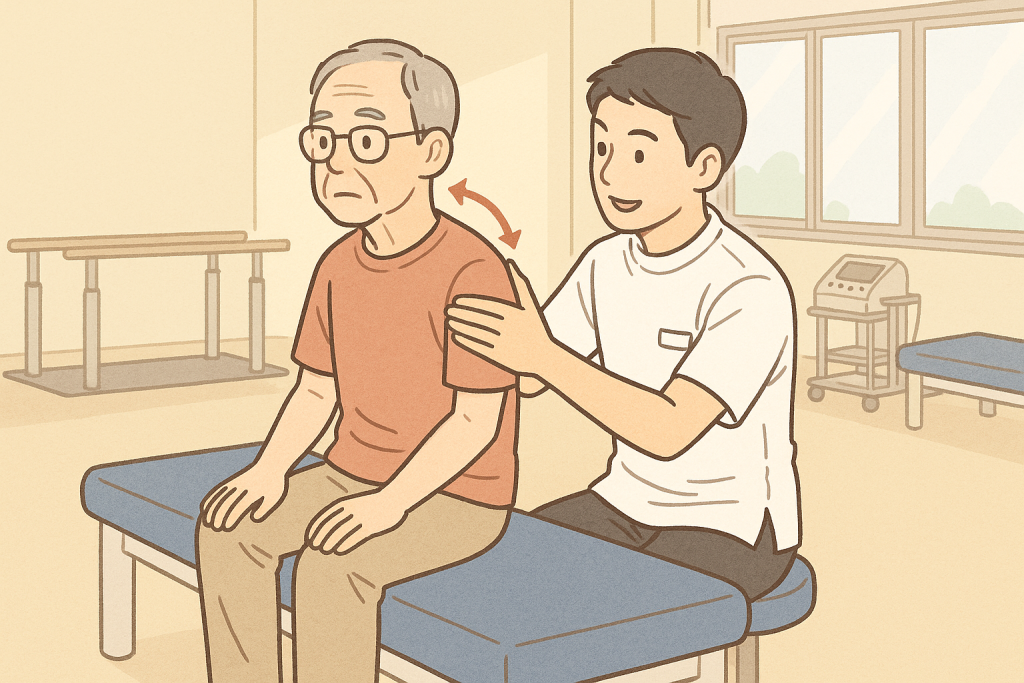

たとえば鏡を見て麻痺側の肩が下がってる、挙がっているなどが見られた際にその高さを視覚的に調整します。これだけでは、単純に見ている姿勢を整えただけで視覚情報によって姿勢を変化させているだけになります。ここで終わってしまうとあまり効果がないですが、肩の高さを調整した際に重心の変化であったり、どのあたりで支えているのかなど体性感覚も含めて感じることでより鏡を使用することの効果を高めてくれます。

鏡や視覚というのは非常に分かりやすい刺激、感覚でもあるので、姿勢が視覚に依存するといって目からの感覚を中心にして姿勢や動きを調整しやすくもなってしまうので注意が必要な部分です。

姿勢や動きというのは目で見て直すことよりも、予測的に体が反応することが大切となり、体性感覚や前庭などの機能がより重要になります。予測して体が反応するというのは、例えば立とうと思った際には、頭で立つと考えた瞬間には全身の筋緊張や筋肉の活動が立つために必要な準備を予測的に行います。これを視覚中心に骨盤を起こしたり体を伸ばしたりすることは、予測的ではなくてどちらかといえば骨盤を動かす運動のような位置づけになってしまい姿勢を良くする、姿勢を安定すること、そして予測的に姿勢を変化させることに繋がりづらい部分が多くなってしまいます。

ではどのように鏡を使用していくと効果的になるのか、4つの質問とも共通する部分があるのでそちらで合わせて詳しく解説していきたいと思います。

※姿勢が安定するということはどういった状態を指すのかは、こちらの記事を参考にしてください。

→脳卒中 バランスにおける安定と固定とは

Q4.真っ直ぐの姿勢が分かりづらいんですが、いい方法はありますか?

最後に4つ目の質問、真っ直ぐの姿勢が分かりづらいのですが何かいい方法はありありませんか?という内容になります。

リハビリの場面で「体が傾いているのが分かりますか?」であったり、「ここが真っ直ぐの姿勢なんですよ!」など姿勢について療法士から質問や指摘をされたことがあるかと思います。

私自身も真っ直ぐ座っている、立っていると思っていても他の方から見た時には、体のどこかが傾いていたり、捻じれているということはあります。姿勢、その中でも真っ直ぐであったり中心という感覚は非常に曖昧なもので、わかりづらい、認識しづらい部分です。体、姿勢における真っ直ぐや中心というのは存在しないあくまで仮想的な感覚に近いので、実際に中心がどこかというのはわかりづらくなります。

それでも体が傾いている、真っ直ぐは大体このくらいかな?と分かるのは、体が左右存在して左右の空間がある、左右の感覚を得られているので認識することができます。

例えば座っている時には、左右のお尻のどこに体重が乗っているのか、立っていれば足の裏のどこにどのくらい体重が乗っているのかなど左右の比較で真っ直ぐを判断しています。他にもお腹の横であればどのくらい筋肉の緊張が感じるのかなども体の傾きを感じる判断基準になり、場面や人によって基準にする感覚や身体部位は異なってきます。その基準となる感覚は一度に複数を感じることは出来ないので、基本的には1つの部位でしか判断できない、認識できません。

ではどのように姿勢が真っ直ぐな位置や感覚を促していくのか、3つ目の質問の鏡の話を含めて解説していきますが、視覚的に姿勢を治したとしてもそれは視覚に依存してしまうので、視覚的に真っ直ぐにしていく過程でどの身体部位を動かしているのか、どこに体重や重心を移動したのか、最後に真ん中で座っている時には左右の感覚がどうなっているのかを感じながら行うことでより効果的な練習になります。傾いている、捻じれている姿勢をまっすぐ、中心に戻す過程で体がどのように変化しているのかを感じること、これが最も重要な事です。

この過程を感じない場合には、いくら鏡で姿勢を治したり矯正してもその時は良いですが、鏡が無くなったとたんに姿勢がもとに戻ってしまう可能性が高くなります。

このような鏡の使用を含めて姿勢を整えていくこと、そして真ん中、中心をさらに認識しやすくするためには、左右や前後への動きが必要になります。

先ほども中心と言うのは仮想的なものとお伝えしましたが、左右や前後という身体部位の動きや空間に対して体を動かすことで中心が分かりやすくなります。

脳卒中によって麻痺や感覚障害が生じることで、麻痺側の動き、感覚が低下すると非麻痺側あるいは麻痺側へ姿勢が偏ります。この偏りの大きな原因は左右、麻痺側、非麻痺側への動ける幅の差になります。よく杖を使用すると、杖を使っている非麻痺側に体の中心という感覚がよってしまうという事が起きますが、これを軽減させていくためにも、例えば立位で麻痺側へ荷重できる幅を促す、立位で難しい場合には座位や寝ている姿勢でも構わないので左右に動ける身体機能を高めることが必要になります。

4つ目の質問である真ん中や中心が分かりづらいという場合には、真っ直ぐの姿勢ではどこで支えているのか、どのように体や姿勢を変化させると真ん中で座れるのかその過程を感じることに加えて、左右への動きの幅を広げることで姿勢が調整されやすなりので、この辺りを含めてリハビリや練習をしていただくことが重要となります。

真ん中や中心という感覚についてはこちらの動画で解説していますので参考にしてください。

左右の認識を正すことで、麻痺側の活動も変化、改善していく可能性を高めることができます。

〇トリアのリハビリ相談 公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇さいごに

姿勢は動きや動作と同様に、様々な要素や脳神経系によって調整されてます。

鏡の使用を含めて視覚や体性感覚、前庭機能などを含めて姿勢を調整、コントロールできることを促すことが必要となります。

姿勢の傾きが変化、改善しない場合には他の方法を行ってみるなど検討されることをおすすめします。

リハビリについてはお気軽にお問い合わせください。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設