トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

【脳卒中 体幹筋と歩行について】姿勢 腹斜筋

歩行を含む動作では、体幹筋の活動や体幹の安定性が非常に重要になります。

特に腹斜筋は骨盤のコントロールや体幹の回旋などの作用をもつため、歩行場面での活動を評価、リハビリしていくことが必要です。

今回の記事では、腹斜筋の解剖学や歩行との関連性について紹介していきます。

腹斜筋の活動を高める自主リハビリはこちら

腹斜筋の活動を高めることで、骨盤、体幹のコントロールの改善に繋がります。

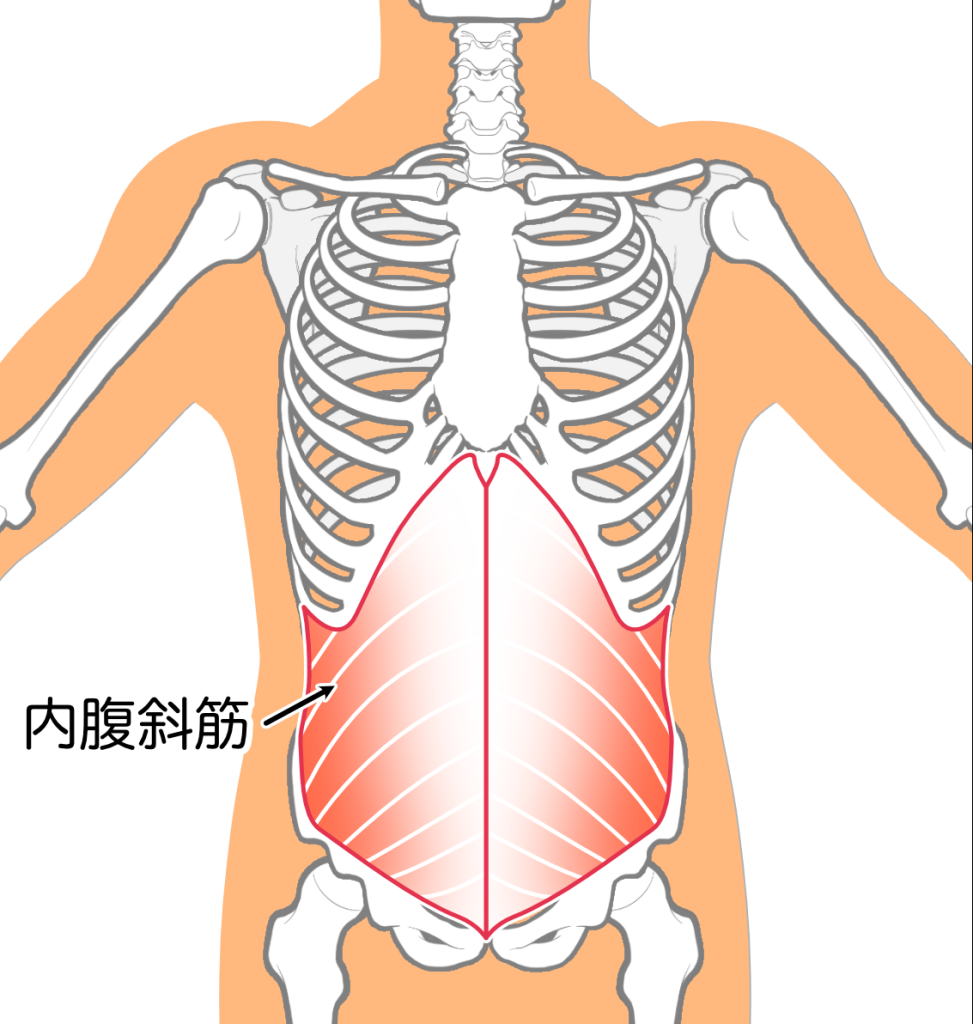

◯腹斜筋(内腹斜筋、外腹斜筋)の解剖学

まずは腹斜筋である内腹斜筋と外腹斜筋の部位や作用についてです。

内腹斜筋

起始:腸骨、鼠径靭帯、胸腰筋膜

停止:第10~12肋骨(下縁)、白線

神経支配:肋間神経 (T7-T12)、腸骨下腹神経、腸骨鼠径神経

作用:両側が働く場合、脊柱を屈曲、腹圧を高めて腹式呼吸の呼気を補助する。

片側が働く場合、同側に側屈させ、同側に回旋させる

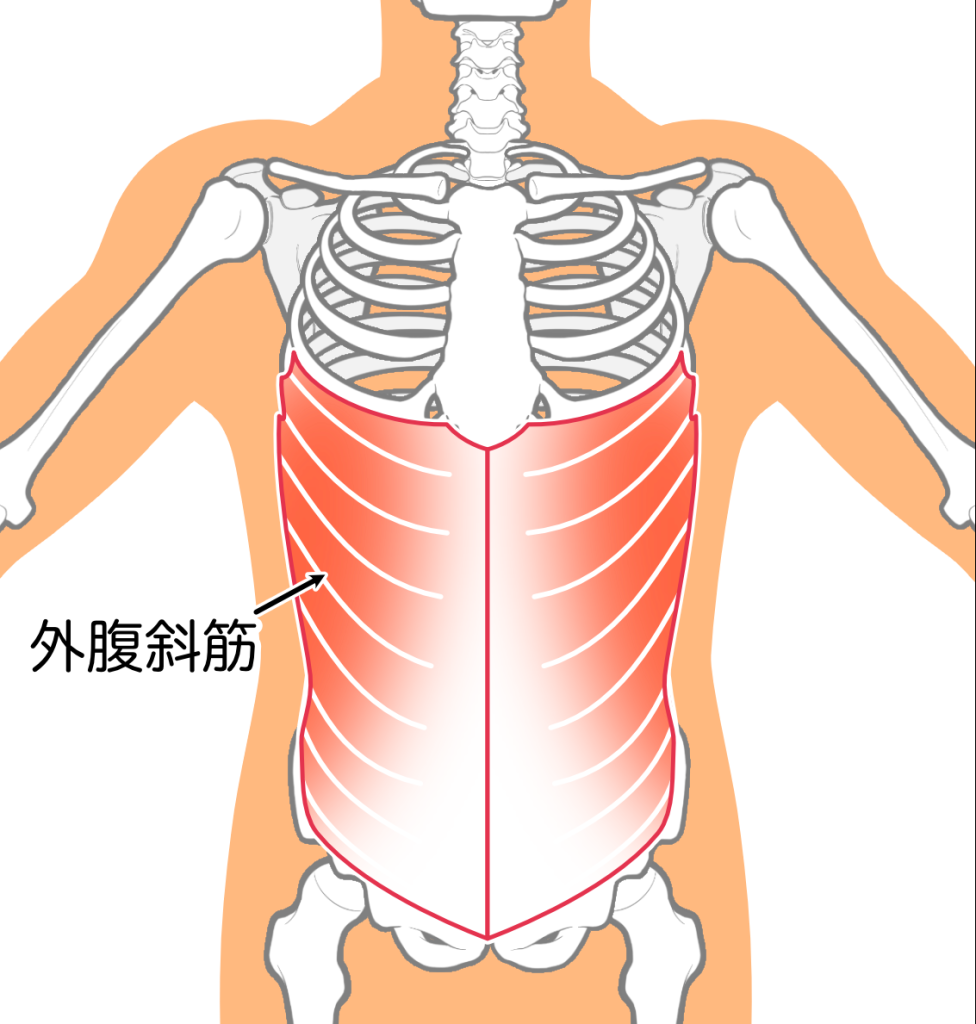

外腹斜筋

起始:第5~第12肋骨(外側面)

停止:腸骨(腸骨稜外唇)、白線

神経支配:肋間神経 (T7-T12)

作用:両側が働く場合、脊柱を屈曲、腹圧を高めて腹式呼吸の呼気を補助する。

片側が働く場合、同側に側屈させ、対側に回旋させる

◯歩行時の腹斜筋の活動

腹斜筋群の活動は、支持側/立脚期と振り出し側/遊脚期で異なります。

立脚期では主に内腹斜筋、遊脚期では外腹斜筋が活動しています。

この腹斜筋群の活動があることで、骨盤と体幹を繋ぎとめるような作用となり歩行時や片脚立位などで骨盤が大きく動揺せずに安定した姿勢を保つことができています。

しかし腹斜筋や腹部周りの筋肉は手足の様に、意識的に片側だけを活動させることはできません。

腹部周りの筋肉は左右で常に協調的に、同期しながら活動しています。

この左右での協調的な活動をより高めるには、冒頭に合った自主リハビリでも紹介していますが骨盤、体幹の回旋を伴う動きが非常に有効になります。

◯さいごに

今回は腹部の筋肉である腹斜筋について紹介しました。

腹斜筋は体幹の安定に関与しつつ、骨盤の動きのコントロールに非常に重要な筋群です。

片側だけの動きではなく、左右の体幹の動きの繋がりを意識して練習してみてください。

引き続き投稿していきます。

佐藤