トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

【脳卒中/片麻痺】 姿勢保持で体が硬くなる原因

脳卒中を発症された方の中でも、非常に多くの方が感じているのは1つの姿勢を一定時間とり続けていると体が硬くなってしまうことです。

また動き始めに時間がかかってしまうなどの姿勢保持における筋肉の硬さ、こわばり、筋緊張には様々な要素が影響しています。姿勢保持で体が硬くなりづらくなっていくことで生活上での動きも非常に質が向上していきます。

今回の記事では、この姿勢保持は仰向けや寝ている姿勢、座位、立位などどの姿勢においても共通する課題を解説していきますので、なぜ硬くなってしまうのかというで原因を参考にしていただければと思います。

こちらの記事は動画でも解説しており、改善方法についてはぜひご視聴ください。

姿勢を保つことで体が硬くなってしまうのは、姿勢や原因が異なるのでご自身の身体状況などに合わせて改善方法を取り入れてみてください。

〇体が硬くなってしまう生活場面とは?

まずは1つの姿勢を一定時間とり続けると硬くなってしまうのは、下記のような場面があります。

・朝起きると体が硬くなっている

・通勤の電車で座っていて、いざ立とうとすると体や足が伸びない、最初の一歩がでない、

・家事や食事を作っている時に数十分立っていると足ががちがちに固まったような感じがする

こういった1つの姿勢を保持、維持する場面でなぜ筋肉が硬くなる、こわばった感じがするなどの症状が見られるのでしょうか。今回は2つの原因、①重心の位置や重心移動、②筋緊張という筋肉の張りについて解説していきたいと思います。

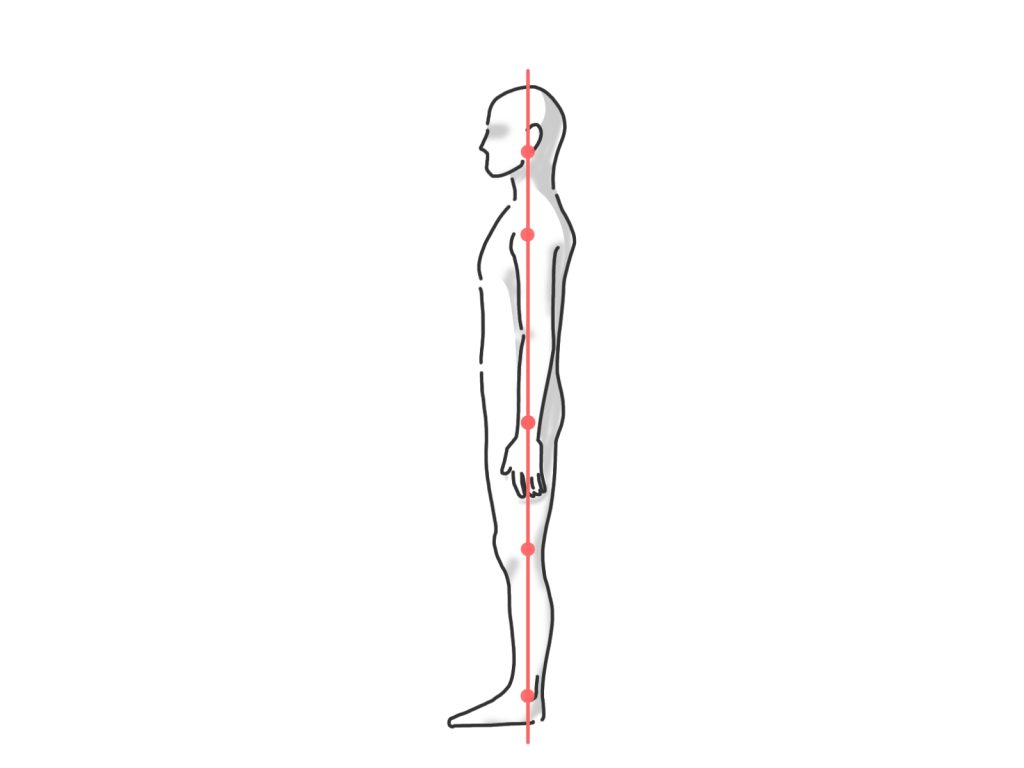

〇重心の位置や重心移動

寝ている、座っている、立っているなど、どの姿勢においても重心移動は必ず必要です。

歩いている様な大きな重心移動というわけではなく、寝ている姿勢においても細かい、小さい重心移動繰り返し行っておりどの姿勢において見られています。これらは筋肉への負荷が高ければ高いほど小さな重心移動が必要となり、理由としては一定の筋肉への持続的な負荷、ストレスを軽減するためです。

例えば夜寝る際に、仰向けで寝ていると患者さんの中には夜中や朝まで姿勢がほとんど変わらないという方もしますが、寝ている際にお尻の位置を数センチ移動させる、これも重心の移動に含まれます。

大きな重心移動でいえば横向きになる、寝返りなども重心移動となりこういった細かな重心移動をすることで、身体部位の一部だけに負荷がかからずに柔軟な筋肉を維持できるようになっていきます。

横になっている、あるいは睡眠ではこれらは無意識に体を動かしているので、対策が無い様に見えますがベッド面に体が密着してある程度リラックスしているような姿勢をクッションやタオルでポジショニングすることでわずかな姿勢変化を寝ている際にも促すことは可能になります。

仰向けで良く見られるのは、腰が反って浮いてしまうような姿勢でこれも腰にタオルを入れて浮いている部分を埋めてあげることや、少し太ももの裏にクッションを入れて腰のつっぱりを軽減することで、腰回りの緩みを促すことができるのでこういった事で朝の体の硬さを軽減することに繋がっていきます。

この考えは座位や立位でも共通していて、一定の重心の位置で座ったり、立っていることが硬さの原因となります。

座っている姿勢においても一定の重心位置になることで、一部の筋肉だけに負荷がかかってしまい、いざ立とうとすると体が伸びない、足が伸びづらいという症状になってしまうので、重心を少しでもいいので変化させる、これを意識していただくと姿勢保持における体の硬さを軽減することができます。

満員電車で動けないなどの場面を除けば、座位では骨盤を動かす、立位では全身で左右や前後に可能な範囲で少し動くなどを意識することが大切です。

姿勢を保った後に硬くなってしまうというのは、姿勢のコントロールが関与しているので、手足を大きく動かすという運動コントロールではなくて重心を移動させ姿勢コントロールを変化させていくことが非常に重要なポイントです。

手足を大きく動かす、ストレッチするというのも硬さを軽減する方法ではありますが、ストレッチはその場限りで対処的な意味合いが大きいです。

数か月という単位でこの姿勢保持における硬さを根本的に軽減していくには、姿勢のコントロールから介入していくことが大切です。

〇筋緊張による硬さ

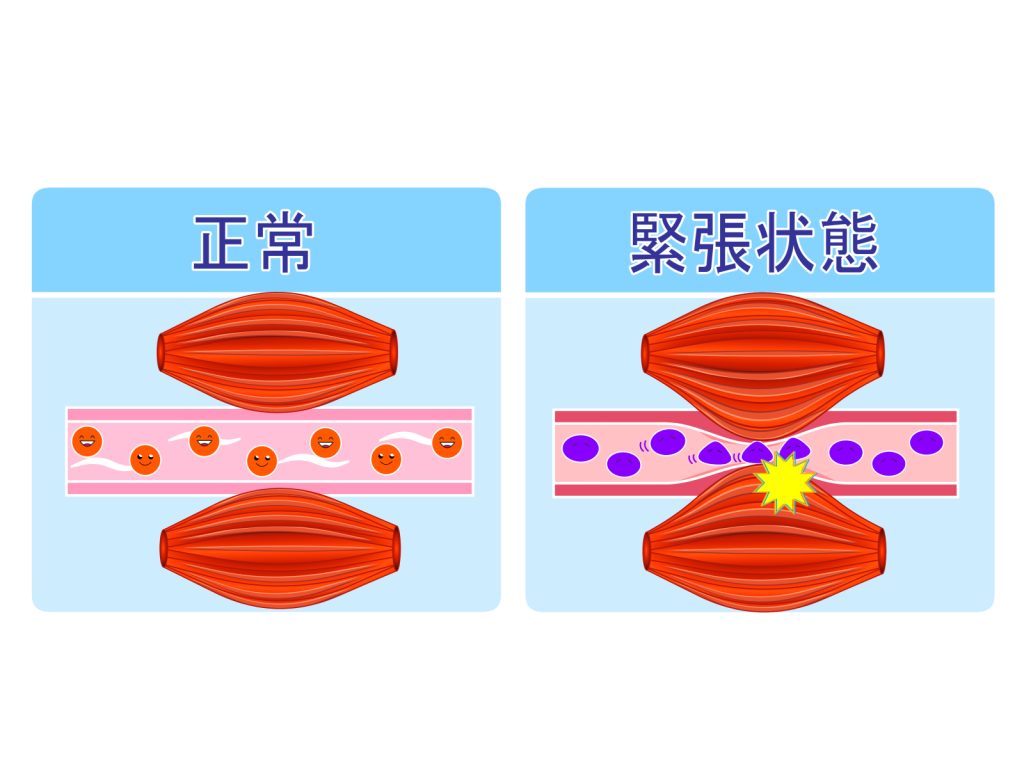

1つ目の重心や姿勢のコントロールと合わせて考えていくのが、筋緊張による筋肉の硬さです。筋緊張というのは、筋肉の張りで緊張が高い、低いなどで表現されて低いというのは筋肉の張りが少ない、高いというのは、筋肉が張っていて硬い状態を表現しています。

筋緊張についてはこちらの動画で解説しています。

体が硬いというのもいくつも原因や機序がありますので、ご自身の硬さがどれに当てはまるのかをご確認いただくと解決策が分かりやすくなります。

そしてこの筋緊張というのは、姿勢を保つことや関節を安定させる、動くなどすべての場面で一定の筋緊張があることで可能になりますが、筋緊張が高くなりすぎる・筋肉が硬くなりすぎてしまうと関節の動きやスムーズな動作を制限する大きな原因となります。

例えば立っている姿勢を数分、数十分間、保った際にふくらはぎや太ももの裏が硬くなってしまうことで、この原因としては相反する部位にあたるスネや太ももの前にある筋肉の筋緊張が低いことが考えられます。

筋緊張が低いという事は姿勢を保つ際に力が入りづらい、支持しづらいことになるので筋緊張が低い部位を解決、改善することが重要です。

先ほど解説した重心の内容と同様に、姿勢保持で硬くなってしまう筋肉をリハビリでストレッチしても、その場では体が軽くなったり動きやすくなりますが姿勢のコントロール、活動する筋肉の部位が変化しないと症状としては硬くなってしまう、ストレッチして楽になる、また硬くなってしまうという繰り返しになってしまいます。

姿勢保持における筋緊張だけではなく、硬くなってしまう原因へアプローチしなければ数か月という単位で見た時に変化が感じづらいので低緊張を呈している筋肉をどうやって安定させ、筋緊張を高めてあげるのかをリハビリで改善していくことが必ず必要です。

ではどのようにこの筋緊張が低い部分の緊張を高めてあげるのか、ご自宅でも自主リハビリとして出来る内容は、筋肉を触る、掴みながら荷重してあげることです。

筋肉というのは、掴んであげることで固有感覚という筋肉の感覚を高めることができるので、その中で荷重するとその部位へ緊張を高めてくださいという脳からの指令が届きやすくなります。※筋肉を掴んであげることで、脳がその筋肉の位置を理解してくれ力が入りやすくなる。

詳しい内容は、冒頭の動画をご視聴いただくとより詳細な方法が分かりますのでぜひご視聴ください。

□合わせて読んでほしい記事はこちら

・【脳卒中 改善されない筋肉の硬さとは?】

・【脳卒中 筋肉の硬さの正体は⁉】

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。

〇おわりに

一定の姿勢保持における体の硬さについてお伝えしましたが、重心や姿勢コントロール、筋緊張へのアプローチなどはたくさん動けば解決することばかりではないので、回数ではなく意識しながらや感覚を感じることを優先的に練習してみてください。

当施設では公式LINEでリハビリに関するご質問や疑問、お悩みなどにお答えしています。

登録はこちらから↓↓

【トリアのリハビリ相談】

最後までお読みいただきありがとうございました。

〇執筆・監修者情報

佐藤浩之:施設長

~経歴~

1991:千葉県生まれ

2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職

2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験

2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了

2022:トータルリハビリテーション トリアを開設