トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ

TEL.047-711-3007

豆知識

【脳卒中 ぶん回し歩行の原因】バランス 重心 内反

脳卒中を発症され歩行時の症状やお悩みでも多いのがぶん(分)回し歩行です。

分回し歩行とは、麻痺側の下肢を真っすぐ振り出せずに外側に弧を描きながら振り出してしまう歩容です。

特に写真のような装具を着けている場合には、足首が固定されていることで分回し歩行になりやすく、膝や足関節を動かす角度や筋活動が減ってしまい2次的な硬さや筋委縮を引き起こす可能性があります。

今回は分回し歩行が生じてしまう原因やリハビリ、ご自宅での自主リハビリをお話していきたいと思います。

下肢の振り出しを股関節から促す自主リハビリはこちら

歩行時に下肢が股関節ではなく、骨盤や体幹などから振り出してしまうことも分回し歩行の原因になります。

動画での分回し歩行の解説はこちらから

分回し歩行という歩容、症状でも原因は1つではなくいくつもありますので原因を知ることで改善へ繋がります。

【トリアのリハビリ相談】

公式LINE

https://lin.ee/DCXMsH0

こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしています。

お気軽にご連絡ください!

〇分回し歩行とは

分回し歩行:足を振り出す際に、外側に弧をえがいて振り出す歩容

分回し歩行は、姿勢調整や麻痺、痙縮など様々な原因で足を真っすぐに振り出すことが難しく、足を床に擦らない、引っかからない様に引き上げながら振り出すことが特徴です。また分回し歩行となってしまう方の多くが、股関節や膝関節などの動きが少ないことで膝が曲がらずに伸びきった状態で足を振り出します。

この膝が曲がらないというのは、単に股関節や膝関節の随意性(意識的に動かせるか)とは直結せず歩行の中でタイミングよく関節運動を再現できるかが重要となります。

実際に患者さんの中には、寝ている状態や座位では膝を意識的に動かせなくとも歩行時になると膝関節や股関節が動くということがあります。

〇分回し歩行の原因

原因は1つではなく、いくつかの原因が絡んでいます。

1.足を曲げられない

足を振り出す際に股関節や膝を曲げることが難しいため、外側に開き足を浮かせることで足と床の距離をあけて振り出します。これは先ほどの随意性ですが、随意性が低下していることに加えて姿勢調整・姿勢コントロールの影響を考えることも必要になります。

姿勢の安定などについてはこちらの記事で解説しています

→【脳卒中 バランスにおける安定と固定とは】姿勢制御

2.麻痺側への荷重が足りない

足を振り出すためには床反力が必要です。

床反力とは足で床を蹴った結果得られる反力で、物理にある作用・反作用の法則のような力となり足は持ち上がります。足を振り出すということは決して、足を上に持ち上げているだけではなく足で床面を押す、蹴り出す瞬間やタイミングが存在することで効率よく最小限の筋活動で長距離でも歩行が可能になります。

また足で床を捉える、もしくは蹴り出すためには必ず一度体重をかけなければいけないということになるので振り出しの改善には麻痺側下肢の支持、荷重を改善する必要があります。

こちらの動画では麻痺側の股関節への荷重について解説しており、麻痺側への荷重は分回し歩行の軽減に非常に重要です。

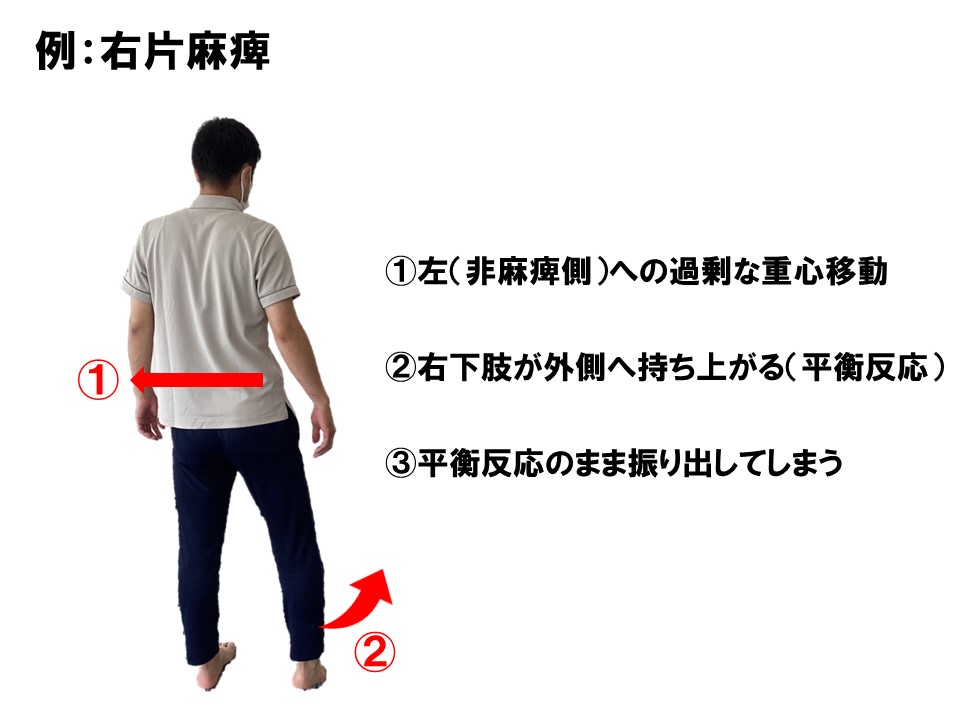

3.重心が非麻痺側へ傾く

歩行時に麻痺側下肢を振り出す際、足が上手く持ち上がらないことで必要以上に非麻痺側へ重心を乗せてしまうと平衡反応というバランスの反応が生じます。

平衡反応:バランスが崩れそうになった場合に姿勢を調整する反応

例えば体を右に傾けていくと体幹だけでは支えきれずに、左足が外側に開き体がそれ以上右に倒れないようにカウンターのようなバランス反応が生じます。

立位などで非麻痺側へ体が傾いてしまう原因についてはこちらの記事で解説しています。

→【脳卒中 立位姿勢で体が傾く原因】非麻痺側

ここまで解説した①足が曲げられない、②麻痺側への荷重が足りない、③重心が非麻痺側へ傾くですが、大きくはこの3つの原因が複合的に生じている可能性が高くなります。

脳卒中や神経疾患等で足全体、もしくは一部が麻痺してしまった後にリハビリで歩行訓練を開始します。随意性や筋肉への力が入りづらい中で、どうにか足を前に出すためには非麻痺側へ重心を乗せて麻痺側の下肢を浮かせるような活動が目立つ場合が多いです。

しかしこの歩容を続けているとリハビリで随意性や下肢の筋力が改善されても、非麻痺側へ体を傾けるという運動を脳が学習してしまい分回し歩行が残存、持続してしまうことがあります。

こういった場合には、重心が非麻痺側へ傾くで解説した平衡反応が大きな原因となることが考えられます。

体を傾ける→平衡反応→足を振り出す

平衡反応は意識的なものではなく、重心や姿勢調整における無意識的なバランス反応です。この平衡反応が出ている状態で足を振り出すと、足の外側の筋肉を多く活動させ動かしていることになります。

歩行は真っすぐ歩くことを考えれば前方への動きになるので、足を振り出すためには足全体の前後の筋肉が中心となり活動し、足の内・外側の筋肉は安定性などを高めることに活動することが理想です。

しかし平衡反応で足を振り出し続けると、この前後の筋肉へスイッチが入りづらくなります。

その結果として、麻痺側で支持する際にお尻の筋肉が活動しづらく足の外側だけの支持になり骨盤が麻痺側へ流れてしまいます。

また平衡反応での振り出しは、内反を引き起こしやすくなります。

(内反の原因についてのページはこちらから)

〇分回し歩行のリハビリ

分回し歩行を軽減するためには、3つの原因を解決していくことが重要になります。

その他の症状なども考慮する必要がありますが、分回し歩行を改善するための1つのリハビリの流れをお伝えしていきます。

1.重心の位置を変える、感じ取れる

まずは重心についてですが麻痺側へ重心を乗せづらい、または非麻痺側へ過剰に重心を乗せている姿勢を調整していく必要があります。

重心を左右や前後に移動させる場合は、体幹の位置が重要で麻痺側へ重心を乗せようとすると麻痺側の下肢で「踏ん張ろう」と力をいれてしまう場合があり、必要以上に踏ん張ることで突っ張りとなりかえって重心を乗せられないこともあります。

そこで重要なのが体幹です。

例えば右に重心を移動すると体幹の右側が伸びて、左側は縮むように体幹が弓なりにしなるような活動となります。この機能が体をまっすぐに保つことに繋がっていき、左右への重心移動を可能にしておりこの機能は寝ていても、座っていても、立っていても同じなので様々な姿勢でこの機能を高めていきます。

一定の位置まで重心が移動すると「これ以上は倒れる!」と脳が判断して、反対方向へ体幹を押し戻す反応を高めることも大切になります。

これらの体幹からの重心移動が可能になると、足に体を乗せることが可能になってきます。

足に体を乗せる

この意識も非常に重要で、足の上に体が乗る感覚を掴むことで歩行中にも体が傾くことを軽減していくことができます。

2.股関節から足が動くことを経験する

分回し歩行では足の各関節があまり動かないことが特徴で、足は前に振り出せてはいますが体全体の反動や骨盤で引き上げる動作や活動が多くなっています。そのため股関節から足が動くという感覚や経験を重ねていくことが必要となります。

しかしこの股関節から動くという感覚は、先ほどの平衡反応による足の持ち上がりを軽減しなければいけません。

以上の2つのポイントが分回し歩行に対するリハビリ内容です。

それだけ?と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、分回し歩行を改善、軽減するための要素のほとんどがバランスです。

〇分回し歩行を軽減する自主リハビリ

ここまで紹介した原因やリハビリ内容をご自宅でも繰り返し行えるように方法も紹介していきます。

動画で見たい方は、当施設のYouTubeをご覧ください。

姿勢別に紹介するので、可能なものを選んで実践してみてください。

1.仰向けでの練習

仰向けでは体幹の左右差と左右への運動の幅を向上させる練習を紹介します。

非麻痺側の上下肢を麻痺側へ伸ばす

上肢であれば麻痺側の肩を触る、麻痺側側のベッドの端を触るように伸ばしていきます。

下肢でも同様に麻痺側下肢の上に足を組む、足でベッドの端を触りにいくように動かしていきます。

非麻痺側へ体幹や重心が偏ると、正中位を超えて麻痺側への活動が減少しています。

正中位を超えて上下肢を動かすことで、体が真っ直ぐになる、立位での麻痺側への荷重の準備ができます。

2.座位での練習

座位では股関節から足が動くための準備をしていきます。

麻痺側の足底をしっかりと床につけ、踵だけ持ち上げます。

この時にできるだけ母指球で支えてください。

足先で踏ん張った分だけ踵が浮き、結果的に股関節が動きます。

この時のポイントが骨盤が動かないことです。

骨盤で足を引き上げないように注意して、股関節が動く感覚を繰り返し覚えてください。

この練習は足首の練習で行うことが多いですが、意識するポイントを変えることで練習の目的も変わってきます。

3.立位での練習

最後に立位では実際に麻痺側の下肢を振り出す練習です。

立位では平衡反応での足の振り出しを最大限に減らした状態で練習を進めていきます。

平衡反応を軽減させるには、非麻痺側への過剰な重心移動や体幹の傾きを抑える必要があるので非麻痺側の上肢を上まで挙げます。

可能であれば上肢を挙げたまま麻痺側を振り出します。

バランスが不安定であれば挙げた手を壁につけて振り出す練習を行ってください。

手を挙げることで全身の活動が上に向くので、非麻痺側への過剰な重心移動を抑えつつ体幹の傾きなども軽減できます。

以上の3つが自主リハビリの内容です。

〇さいごに

歩行は足だけでなく全身運動です。

足以外の要素も取り入れつつ練習することでバランスが向上し、足も動かしたい場所に動かせるようになっていきます。

杖や装具などの有無でも変わってくるのでより詳しく知りたい、聞きたい方はお気軽にご連絡ください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

佐藤